“无,名天地之始;有,名万物之母。”两千五百年前,老子以“无”的哲思叩开中国文化的精神之门。这一思想不仅塑造了中国人的宇宙观,更在艺术领域催生出“计白当黑”的审美境界,让“无”成为贯通哲学与艺术的灵魂密码。

一、“无”的哲思原点:老子思想中的辩证内核

老子将“无”视为宇宙本初的核心状态,提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”的认知,而“无”正是这一演化脉络的起点——它并非空寂的虚无,而是蕴含无限潜能的混沌状态。老子以“橐龠”为喻,将“无”比作风箱:看似虚空的箱体,却能通过推拉产生源源不断的气流,这种“无中生有”的辩证思维,为中国艺术的审美体系埋下关键伏笔。

更具深意的是,老子曾担任周王室“守藏室之史”,掌管王室典籍的经历,恰好印证了“有无相生”的智慧。守藏室的价值,不仅在于“有”——那些留存的典籍文书是思想的物质载体;更在于“无”——典籍中蕴含的思想能突破文字局限,衍生出无限的解读空间与精神生发可能。这种“以有载无、以无生有”的辩证逻辑,成为后世艺术处理虚实关系的底层准则,让“无”从抽象哲思逐渐走向具象的审美表达。

二、水墨艺术中的“无”之美学:留白里的诗意与境界

中国书画的“留白”,是“无”的哲思在艺术领域最极致的转化。艺术家以“无”为隐形的笔墨,在宣纸的空白处勾勒精神疆域,让观者于“虚空”中见万象、品意境,形成独特的审美体验。

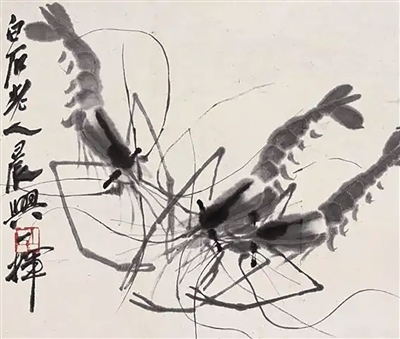

(一)齐白石的虾:“无”中生水的灵动意趣

齐白石画虾,从不直接勾勒水波,仅以淡墨轻描虾的躯体、浓墨点出虾眼,再用纤细的笔触表现虾须的飘逸。而虾群周围的大片空白,正是“无”的精妙运用——空白处并非空无一物,而是通过虾的姿态暗示水的存在:虾须的微弯似随水流摆动,虾身的通透似映水色清浅,观者能在“无”中清晰感知到水的清透、流动与鲜活。这种“无中生水”的技法,让画面突破有限的笔墨,延伸出无限的想象空间,恰是“有无相生”哲思的视觉化呈现。

(二)徐悲鸿的马:“无”中见势的雄浑张力

徐悲鸿的奔马图,常以极简的背景衬托马匹的动感。画面中,马的肌肉线条遒劲有力,鬃毛飞扬如带疾风,是视觉焦点的“有”;而马匹周围的空白,则是“无”的天地——它不再是单纯的纸色,而是通过马匹前冲的姿态,延伸出辽阔的草原、呼啸的长风。“有”的动感因“无”的辽阔更显雄浑,“无”的虚空因“有”的力量更具张力,观者仿佛能透过空白,听到马蹄踏地的轰鸣、感受到风拂耳畔的急促,这种“以无衬有”的处理,让画面充满磅礴的气势,暗合“大音希声,大象无形”的审美追求。

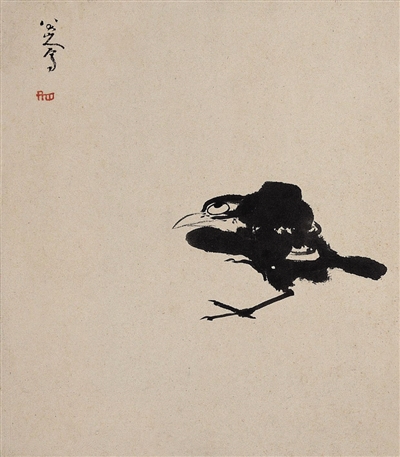

(三)八大山人的鸟:“无”中藏情的孤绝意境

八大山人的水墨禽鸟,多以“极简”构图传递情感。画面中,往往只有一只鸟、一块石占据角落,其余空间皆是空白。鸟的眼神或冷峻或悲悯,石的轮廓或嶙峋或圆润,是承载情绪的“有”;而大片空白则是“无”的精神世界——它可以是寂寥的旷野,也可以是空旷的天宇,将鸟的孤高、石的清寂无限放大。观者在凝视空白时,能感受到艺术家潜藏其中的心境:或是对世俗的超脱,或是对生命的感慨,“无”的留白成为情感的容器,让有限的笔墨传递出无限的意蕴,真正实现了“以无载情”的美学高度。

(四)水墨留白的共性美学:从“视觉空白”到“精神留白”

无论是齐白石的“无中生景”、徐悲鸿的“无中造势”,还是八大山人的“无中藏情”,水墨留白的核心都在于“以无拓境”。它打破了“艺术必须填满画面”的惯性思维,将“无”转化为审美要素:空白不是笔墨的缺失,而是意境的延伸;不是内容的空白,而是精神的留白。观者在欣赏时,需要调动自身的想象,与画面的“有”互动,在“有”与“无”的对话中完成审美体验——这种“参与式”的审美,让水墨艺术超越了视觉欣赏的范畴,成为连接创作者与观者精神世界的桥梁。

三、“无”的现代回响:传统美学的当代转化

在当代艺术与生活中,“无”的美学依然焕发着活力。建筑设计中的“灰空间”,不刻意划分室内外边界,以通透的留白营造柔和的过渡感;室内设计的“极简风”,摒弃冗余的装饰,以空白的墙面、简洁的线条传递宁静的氛围;甚至新媒体艺术中,也常以“留白式互动”引导观众主动探索——比如黑屏上的一点微光,让观众在等待中想象光影的变化。

这些现代实践,本质上都是对老子“无”之美学的传承与创新。它们不再局限于水墨宣纸,却始终延续着“以无拓境、以有载情”的核心:在物质的“有”中保留精神的“无”之空间,让人们在快节奏的生活中,仍能寻得一份“于空白处见天地”的安宁,这正是传统美学穿越千年的当代价值。

从老子“无中生有”的哲思,到水墨艺术“计白当黑”的美学,“无”的思想如一条隐秘的线索,贯穿中国文化的肌理。它不仅是哲学的深度,更是艺术的高度——让有限的笔墨延伸出无限的意境,让具象的画面承载抽象的精神,最终在“有无相生”的辩证中,展现出中国传统美学独有的诗意与境界。

(范韵诗 鲁椎)

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版