月亮作为绘画的经典题材,在世界绘画史上留下诸多佳作。同样的月亮,但在中外画家眼中却呈现不同的景观。

中国古代画家画月亮重写意传神,以月亮烘托意境、寄托情感;外国画家画月亮重写实再现,侧重还原月光下的光影、色彩与场景质感,二者核心差异体现在创作理念与表现手法上。

表现目的不同:中国画家常将月亮作为“情感载体”,比如南宋画家马远《月下把杯图》借圆月衬友人相聚的温馨,或借残月抒思乡之愁,月亮是“意境符号”;外国画家更倾向于将月亮作为“光源”,如艾瓦佐夫斯基《海上月夜》,通过月亮在海面形成的反光、阴影,还原真实月夜的视觉效果。

绘画手法不同:中国传统绘画(如山水画、人物画)多以“留白”“简笔”画月,比如仅用一轮弧线勾勒月亮,再以墨色浓淡表现云遮月的朦胧,不追求细节;外国画家(尤其印象派以后)会精细刻画月光的色彩变化,用月亮的暖黄与海面的冷蓝形成对比,用色彩层次还原月光质感。

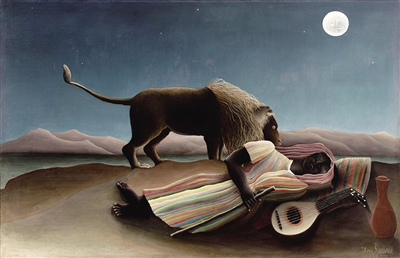

画面角色不同:中国绘画中,月亮常与“人景交融”,成为人文场景的一部分,比如元佚名《香月潮音图》纨扇,图中绘月宫之景。云彩朵朵,嫦娥身着粉白长裙绿曳飘飘,手扶桂花树枝似遥望下方明月,而树上方也正有一轮明月高悬,空间上,嫦娥似在人间观月,又似在月宫之上,与下方的月影相互对应,体现“天人合一”;外国绘画中,月亮更像独立的“景观主体”,画面聚焦月光对自然和场景的影响,如卢梭《沉睡的吉普赛人》,月光是塑造荒野神秘氛围的核心,人物反而成为场景的点缀。

文/广州日报全媒体记者陈运成

图/广州日报全媒体记者莫伟浓

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版