“二十三,送灶神;二十四,大扫除;二十五,磨豆腐;二十六,买鱼肉;二十七,杀鸡鸭;二十八,把面磨;二十九,蒸年糕;三十晚上熬一宿;大年初一外婆家”。从民谣中可见人们过年的忙碌,日程都排得满满的。

老家在江南地区,通江达海,人和民丰,乡俗古朴,至今仍保留着许多传统年俗。其中最典型的莫过于过年蒸年糕。

年关将至,家家户户忙开了。一时间,村子里前埭后埭,袅袅炊烟,延绵不绝,在空中幻化成絮状的云朵,与清澈的河湖水交相辉映——好一幅“烟缓霞蒸景来磨,仙源落银河”的田园画卷、水乡风情。

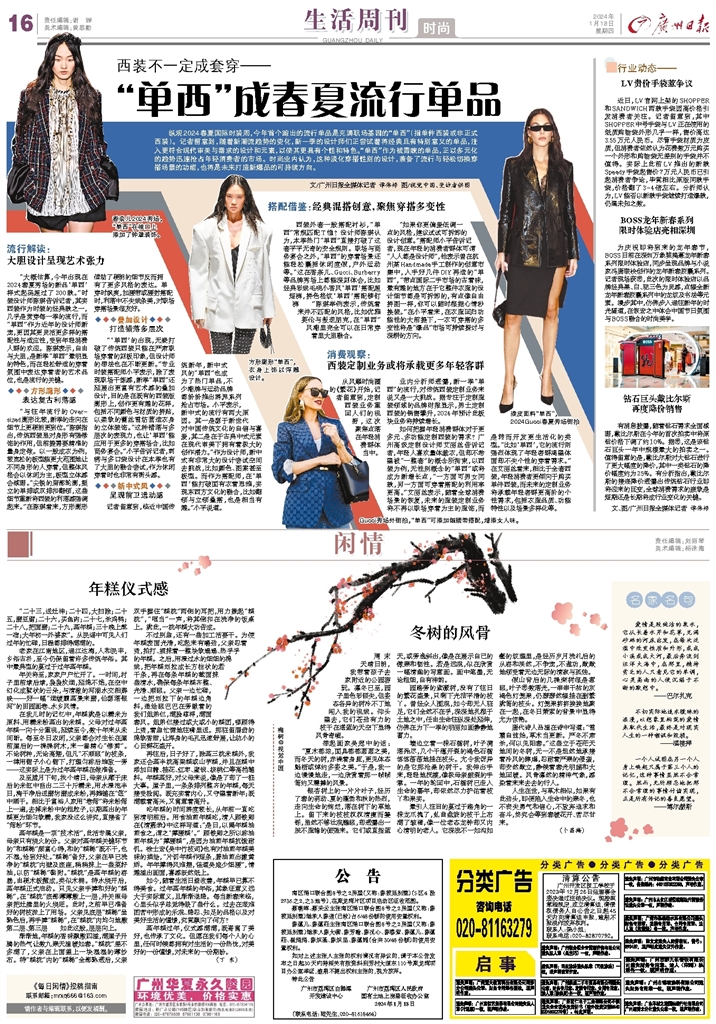

在我儿时的记忆中,年糕就是以糯米为原料、用糯米粉蒸出的米糕。父母对过年蒸年糕一向十分重视,延续至今,数十年来从未间断。每至冬日农闲,父亲都会对生长在屋前屋后的一棵棵树木,来一番精心“修剪”。不论树种,无论高矮,但凡“不顺眼”的枝条,一律用锯子小心锯下,打理匀称后堆放一旁——这实际上是为过年蒸年糕在做准备。

及至腊月下旬,找个晴日,母亲从藏于床后的米缸中舀出二三十斤糯米,用水浸泡半日,淘干净后送磨坊磨成米粉,再摊铺在“笾”中晒干。相比于富裕人家用“卷筛”将米粉筛上一遍,去掉米粉中的粗粒子,以期蒸出的年糕更为细匀软糯,我家没这么讲究,直接省了“筛粉”环节。

蒸年糕是一项“技术活”,此活专属父亲,母亲只有烧火的份。父亲对蒸年糕关键环节的“和糕稀”颇富心得,和的“糕稀”既不干,也不湿,恰到好处。“糕稀”备好,父亲在早已洗净的“糕枕”内壁及底座,稍稍抹上一些菜籽油,以防“糕稀”黏附。“糕枕”是蒸年糕的容器,由硬木板箍成,类似木桶。待水烧开后,蒸年糕正式启动。只见父亲手捧和好的“糕稀”,在“糕枕”底部薄薄撒上一层,并关照母亲把灶膛里的火烧旺。此时,之前早已准备好的树枝派上了用场。父亲见底层“糕稀”呈熟色后,再手捧“糕稀”,在“糕枕”内均匀地撒第二层、第三层……如此这般,层层向上。

渐渐地,年糕的香味飘散四溢,满屋子升腾的热气让数九寒天温暖如春。“糕枕”差不多满了,父亲在上面盖上一块湿湿的薄纱布。待“糕枕”内的“糕稀”全部熟透后,父亲双手握住“糕枕”两侧的耳把,用力搬起“糕枕”,“哐当”一声,将其倒扣在洗净的饭桌上。就此,一枕年糕大功告成。

不过别急,还有一些加工活要干。为使年糕表面光滑,吃起来有嚼劲,父亲忍着烫,拍打、掼抹着一整块软塌塌、热乎乎的年糕。之后,用浸过水的细细的棉线,把年糕划拉成长方柱状的若干条,再在每条年糕的截面抹些清水,确保每条年糕齐整、光滑、顺眼。父亲一边忙碌,一边把划拉下的年糕边角料,递给眼巴巴在旁瞅着的我们姐弟仨,满脸慈祥,满面春风。姐弟仨接过或大或小的糕团,哪顾得上烫,着急忙慌地往嘴里送。那驻留唇齿的绵软香甜,让浑身的毛孔迅速舒展,让幼小的心田鲜花盛开。

再往后,日子好了,除蒸三枕米糕外,我家还会蒸半枕高粱糕或山芋糕,并且在糕中添加白糖、桂花、红枣、蜜饯、核桃仁等高档辅料。年糕蒸好,对父母来说,像是了却了一桩大事。屋子里,一条条排列整齐的年糕,每天接受检阅。既充实着内心,又守望着新年;既满载着高兴,又寓意着高升。

吃年糕的时间跨度较长,从年前一直吃到清明前后。用食油煎年糕吃,清人顾铁卿在《清嘉录》中这样写道:“是日,以隔年糕油煎食之,谓之‘撑腰糕’。” 顾铁卿之所以称油煎年糕为“撑腰糕”,是因为油煎年糕抗饿耐饥。徐士宏《吴中竹枝词》也有对油煎年糕美味的描绘,“片切年糕作短条,碧油煎出嫩黄娇。年年撑得风难摆,怪道吴娘少细腰”,情趣溢出画面,喜感跃然纸上。

如今,随着生活日益改善,年糕早已算不得美食。过年蒸年糕的年俗,其象征意义远大于实际意义,且渐渐退隐。每当新春来临,心里头似乎总觉得缺了些什么。过去在艰难困苦中形成的乐观、隐忍、知足的品格以及对美好生活的憧憬,究竟飘向了何方?

蒸年糕过年,仪式感满满,既寄寓了美好,也传承了文化。但愿在我们每个人的心里,任何时候都拥有对生活的一份热忱,对美好的一份憧憬,对未来的一份期盼。

(丁 东)

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版