读懂广州第一八八期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/许芳、柳剑能

策划/林朝晖、高志斌、周娴

文/广州日报全媒体记者 卜松竹

图/ 广东省博物馆提供(除署名外)

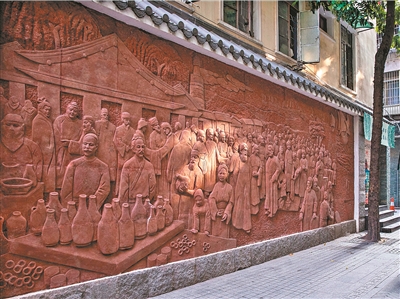

正在广东省博物馆火热展出的“互利天下;广东外贸一千年”大展,开篇如是言道;千年海潮不息,万里商路绵延。千百年来,广东因海而兴、向海而行,在中国与世界交往的长卷中留下恒久印记。从市舶初兴到法令渐备,从朝贡体制推行到“一口通商”实施,从新中国创办广交会到新时代推进自贸试验区建设,每一次探索都映照着国家发展的深层考量,也折射着世界格局的风云变幻。回望历史,在浩浩荡荡的时代潮流中,广东始终挺立在中国对外开放的前沿。

广东的海外贸易史,是中华文明对外交流的生动缩影。

海丝发祥地

南海之滨的广东,地处亚洲、太平洋海上交通要冲,具有优越的地理位置和自然条件,是中国通往东南亚、大洋洲、中东和非洲等地最近的出海口之一,历史上始终处于中国对外贸易、海上交通的前沿之地,是海上丝绸之路的发祥地之一。

秦汉时期 番禺成为“国际大都会”

1981年,深圳博物馆的工作人员在进行文物普查时,在大鹏湾畔、迭福河尽头的咸头岭村,发现了咸头岭遗址。遗址的时间可追溯到约7000年前。在遗址中发现了一些可能是用来祭祀海神的陶器,而发掘出的多件石拍也与环太平洋地区广泛分布的“树皮布文化”密切相关。这些古老的器物不禁让我们想到,早在新石器时代,广东先民已经穿梭于南海乃至南太平洋沿岸和岛屿之间,甚至可能到达更远的印度洋沿岸。

春秋战国时期,关于“越人善水”“越人善作舟”的记载屡见于史书。著名史学家吕思勉先生说:“《史记·货殖列传》言番禺为珠玑、犀、玳瑁、果、布之凑(凑,意指集散地),此语必非言汉时。”也就是说,早在“陆梁之地(代指秦汉时期岭南地区)未开”之时,来自海外的人、货、物,已经在广东沿海登陆,广东成了早期中华文明对外传播辐射的门户与窗口之一。

到了秦汉时期,广东出现了向海的大都会——番禺(今广州,下同)。

秦始皇三十三年(公元前214年),任嚣平定岭南后,出任南海郡尉并在南海郡番禺县内建番禺城,城址在今广州市区仓边路一带。之后,南越王赵佗以凭海迎风的番禺为都。番禺和徐闻、合浦等都是当时的重要港口。

1983年,南越文王赵眜的陵墓在广州象岗山被发现。墓中出土的银盒,全身装饰着捶打而成的蒜形交错凸纹,盒盖和盒身复合处镌刻着穗状鎏金带纹。这样的风格并不见于汉代本土器皿,却能在波斯阿契美尼德王朝的金银器中找到相似的标本。银盒传入中国后,工匠们在盖面上焊上3个小凸榫,套上中国风的羊钮饰,刻上隶书的王宫藏品编码,再在底部加上一道圈足,一件典型的“洋为中用”器物宣告完成。而墓中的非洲象牙、阿拉伯乳香、燃烧东南亚树脂香料的香炉以及带有两河流域风格的焊珠金花泡等,显然也都是舶来品。

21世纪初在广州发现的南越宫署遗址中,出土了不少带釉砖瓦。它们表面所施的青色玻璃釉以钠钾为主要助熔剂,迥异于以钙铁为主要助熔剂的中国传统陶瓷釉,也与中原铅钡玻璃、南方钾钙玻璃相差甚远,反而与西方钠钙玻璃较为接近。这可能是南越工匠吸收了外来的技术配方,经过不断地生产与实践,将玻璃釉应用于建筑材料之上,是岭南通过海路与海外进行技术交流的产物。

汉武帝时期,官方曾派遣黄门译长率队从广东出海采买奇珍,远航到黄支国(今印度康契普拉姆),最后抵达已程不国(今斯里兰卡)返航,航程长达3500海里~5300海里。这是关于南海海上交通航线最早的明确记载。

伴随官方和民间贸易的不断发展,内陆和海外的货物大量汇聚到广州,使这里成为商贾往来的致富之地。广州考古出土了多达2万余颗汉代珠饰,其中仅玻璃珠就可以分为七种成分体系,两种为我国自制,其他种类则可能来自南亚、东南亚、西亚乃至地中海沿岸地区。其数量之多、品种之丰富、制作之精美,充分印证了番禺这座“国际大都会”的富庶。而南亚、东南亚等地也发现了与我国传统器型相似的耳珰、胜形饰等,成为文化与技术交流的见证。

三国时期,朱应、康泰出使东南亚

“未有羊城,先有光孝。”光孝寺是岭南历史最为悠久、影响最为深广的寺院,至今已有1700多年的历史。由海道来华的高僧,如昙摩耶舍、求那跋摩、求那跋陀罗、菩提达摩等都曾经驻锡于此,从广州出海去往他国传法和求法的鉴真大师、义净大师等也曾以光孝寺作为中转。

光孝寺能成为重要的“文化驿站”,与魏晋南北朝时期岭南对外交往及海道贸易的进一步发展密不可分。随着航海技术、航海经验的进步,从广东到东南亚各国的商船开辟了从广州启航,穿越海南东部海域进入南海的航线,不再需要像秦汉时期那样,沿着海岸近海航行。汉代,扬帆出海至苏门答腊,需要大约5个月的时间,此时航程则已缩短到50天左右。在西沙群岛发现的南朝六耳罐、陶杯,显然是中国陶瓷远销海外时的遗留;广东湛江遂溪边湾村南朝窖藏出土的金银器和波斯银币,也印证了海路贸易的繁荣。当时,海外诸国的商人与贡使以广州作为登陆中国的主要口岸。“一箧之宝,可资数世”的贸易结构使广州呈现出一种特殊的商业繁荣景象。

公元231年,领有岭南之地的孙吴政权派朱应和康泰出使林邑、扶南,当时船队便是从广州起航。他们访问了当时东南亚地区的数十个国家。这是史书中首次记载中国派专使出使南海诸国,其意义堪比汉代张骞出使西域。

市舶利邦

唐代,从广州出发的海上航线长约14000公里,是当时世界上最长的远洋航线之一。唐代在广州首置市舶使,宋代在广州设立市舶司,开创了古代海外贸易管理的新制度。

“广州通海夷道”上的“住唐”人

苏轼曾为“蕃主”草拟任命书

公元785年的一天,今黄埔港附近的南海神庙举行了一场声势浩大的祭祀典礼:受唐德宗派遣出使黑衣大食(阿拉伯帝国阿拔斯王朝,定都巴格达)的杨良瑶登上海船,带着勇毅的神情,剪下一缕头发祭祀海神,祈求万里波澄。

杨良瑶此次出航,所循的就是著名的“广州通海夷道”。《新唐书・地理志》记载的这条海道,从广州出发,通往东南亚、印度洋北部诸国、红海沿岸、东非及波斯湾诸国,全程长约14000公里,是当时世界上航程最远的航线之一。

航路的拓展推动了港口的繁荣。位于珠江口北的扶胥港发展成为广州城东歇息和中转之地;粤东的潮州成为广州、泉州两大港口之间海上贸易的必经之地;粤西贸易繁忙的雷州除了与西南诸地保持贸易往来之外,也与福建、广州等地交往不断;阳江则是广州南下水陆交通必经之地,为航路上重要的中转港、补给港。

学者蔡鸿生指出,南海航程处于印度洋的季候风区,因此,往来中国的商船必须靠季候风航行,其规律是夏来冬去,“船舶去以十一月、十二月,就北风。来以五月、六月,就南风”。候风期约半年,“诸国人至广州,是岁不归者,谓之住唐”。季候风留住了来往商人的脚步,逐步形成蕃商聚居的社区,“蕃坊”在广州应运而生,在今天光塔路一带逐渐发展起来。

“江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数;并载香药、珍宝,积载如山。其舶深六七丈。师子国、大石国、骨唐国、白蛮、赤蛮等往来居住,种类极多。”天宝九年(公元750年),鉴真和尚路过广州,目睹广州的外贸繁华景象。蕃商在“住唐”期间,出售商品、维修船舶和采购回程物资,聚居在蕃坊之内。蕃商在广州并不是群龙无首的,“蕃长”可看作他们的头领。“蕃长”在当地官府的监管下管理蕃坊外国人的事务,同时邀请外商来华贸易。宋代大食舶主蒲希密到广州,宣称自己是“得广州蕃长寄书诏谕”才远渡重洋,来广州经商的。家财数百万的豪商蕃长辛押陁罗长居广州数十年,他被任命为从三品的“归德将军”的文书,还是苏轼草拟的。而他去世后,有关他的遗产处置,又由苏辙经办。苏家兄弟与这位“蕃主”的奇妙缘分,折射出蕃商在广州的人生际遇。

市舶制度开端于广州

“市舶宴”为外商送行

“市舶使”以及“市舶使院”的创设是唐代外贸史上的重要事件,开创了中国外贸管理的新局面,进一步推动了海外贸易的拓展。

最初市舶使仅负责督察地方官进奉海外的奇珍异宝,没有征关税权,选拔侧重于熟悉当地情况者,如第一位已知的市舶使、开元二年(公元714年)任职的周庆立就是岭南豪族、昭州首领。唐德宗年间,市舶使院的建造标志着市舶机构正式成立,改变了此前市舶使无固定办公场所、缺乏文书档案资料的状况,也标志着市舶使在岭南的派驻日渐固定。唐代后期监军领市舶制度确立后,市舶使的管理权限显著增强。此时来华人士需开具两类证明:其一由地方长官签发,供路途使用,用于核验旅行者身份;其二由市舶使出具,作为在港口办理手续后开展民间贸易的许可凭证。

开端于广州的市舶制度,进入宋代后进一步发展。北宋时期在广州设市舶司。广州市舶司成为北宋首个市舶机构,且管理范围最广、存续时间最长。

北宋元丰三年(公元1080年)颁布的《广州市舶条》,是目前所知世界上最早的成文海贸法,后推广至全国各市舶司。宋代重视海外贸易。宋太宗曾遣使臣团赴海外诸国,主动招徕商贾来华。此后历朝朝廷及地方州府的“海外招商”活动也多循此举。南宋时还规定奖励招徕外商“抽解”(关税)达到一定额度的纲首(船长)或官员,或授官,或晋升。

为了营造良好的营商环境,北宋起,广州还开创了“市舶宴”。时间选在每年十月,也即蕃商海船将乘东北季候风返航的前夕。嘉宾包括离广海舶的主要人员,如货主、船长和舵师等,宴会地点是在珠江北岸的海山楼。作为隆重的饯行仪式,宴席上的菜品应是中外结合,适合蕃商口味的羊肉、蔷薇水、波斯枣等应会登场。宴罢,众人簪花以归,颇具岭南特色。市舶宴礼仪完成之后,远航的船只就可以陆续出发离港。

市舶制度直到清康熙年间设置沿海四海关才退出历史舞台,但其不少机制仍然为海关体制所沿用。

中西交汇

“临江喧万井,立地涌千艘”,明代的广州往来商船络绎不绝。清代,对外贸易兴盛,海上丝绸之路持续发展,广州亦成为中西文化交汇的前沿窗口。

明代“广交会”一年两次 佛山铁锅是外贸“拳头产品”

元代,岭南对外贸易继续拓展,海外航线进一步延伸。岭南通往海外的交通路线包括:广州、钦州等至交趾、占城航线;广州至真腊航线;广州至加里曼丹、三佛齐、爪哇等东南亚诸岛航线;广州至印度半岛航线;广州至波斯湾、红海以及东非、南欧航线。

湖北省博物馆中,收藏着一件明星文物——明梁庄王墓出土的金锭。它正面铸有“永乐十七年四月□日西洋等处买到/八成色金壹锭伍拾两重”铭文。永乐十七年是1419年,正是郑和第五次下西洋归来之时,可知它是郑和船队于返回途中用在西洋所买的一批黄金制作的。十五世纪初,郑和七次下西洋必经岭南,还开辟了经广东至厄加勒斯角的航线,是唐宋以来中国海上航行发展到顶点的表现。

明朝中期,朝贡贸易衰落,民间商舶贸易兴起,广东率先实现制度突破:将实物抽分税制改为按船丈量征收银两,并允许葡萄牙人在澳门开展中转贸易,形成广州—澳门的贸易体制结构。明代中期后,广州—澳门—果阿—里斯本—欧洲航线、广州—澳门—马尼拉—墨西哥—秘鲁航线、广州—澳门—长崎航线、广州—澳门—望加锡—帝汶航线等航线陆续开通,以大航海时代为背景的全球性交通体系逐渐形成。在国际商品流通的推动下,明万历年间(公元1573—1620年),地方政府在广州城外的海珠岛设立定期市集,准许外商与中国商人进行直接交易。交易会依海上季风和外国商船到港日期而定,一般在一月和六月,每次交易两到三个月。春季交易会主要展销从南洋、印度洋、欧洲运来的商品,同时售出运往印度等地的中国商品;夏季交易会主要销售从日本运来的货物,同时销售运往日本的中国商品。此时的广州与澳门,已成为全球贸易网络中的重要枢纽。据史料记载,仅葡萄牙商人每年两次到广州参加定期市集交易,就会带来100万—200万两白银的订购货物,然后由广州经澳门,把中国商品源源不断地输往世界各个国家和地区。得益于“会展经济”的拉动,靠近定期市集的濠畔街、高第街一带,“饮食之盛,歌舞之多,过于秦淮数倍”。

当时广州市场上的商品,果蔬类有甘蔗、荔枝、龙眼、槟榔等;粮油类有大米、面、饼食、罗浮茶、鼎湖茶、冰片糖等;金属制品有铁、铜、锡、铁锅、铁线、铁钉、铜器、锡器等;纺织品有棉布、鱼冻布、黄丝布等。“洋货”更是多达百种以上,从各类宝石珍玩、珍禽异兽,到香料药品、木材织物等,一应俱全。

明中叶以后,出口商品的种类与数量也显著增加,其中手工业品占比超过总数一半,在国际市场上具有极强的竞争力。除了丝绸、瓷器,还有铁器、棉布等商品。明代广东所产铁器畅销,尤以佛山铁锅最受海外青睐,被外商列为重点采买物资。佛山作为全国铸铁中心,独创“红模铸造”技术,铸铁的质量和工艺水平为全国之冠,明末工匠规模达两三万人。

欧洲曾兴近两百年“中国风” 广钟结合外来技术与本地工艺

1684年,清康熙帝正式停止海禁,开海贸易。第二年,粤海关、江海关、浙海关、闽海关四个海关设立,负责管理对外贸易和征收关税等事务。这是中国历史上设立海关之始。粤海关建立起一套有效的贸易监管机制,既保障了国家利益与财政收益,又能回应外商需求、稳定贸易关系。在贸易控制与价格竞争之间取得微妙平衡,使广州在全球海贸体系中脱颖而出,长期维持中外商贸重镇地位。

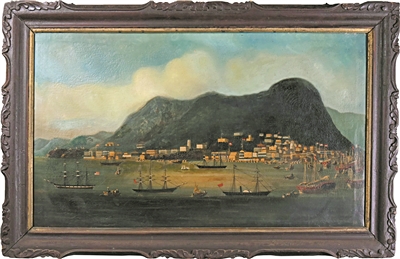

1757年以后,清政府只留广州“一口通商”。粤海关负责征收关税并管理行商,十三行负责同外商贸易并管理约束外商,黄埔作为外国商船的停泊所,澳门则作为西方各国商人的共同居留地。当时,来自世界各地的商人,在广州商场中扮演着自己的角色,展开了激烈的竞争。

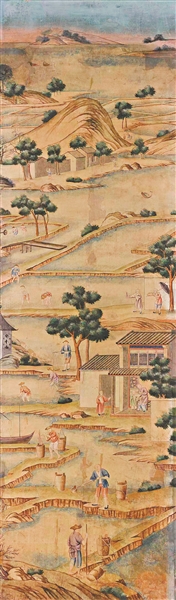

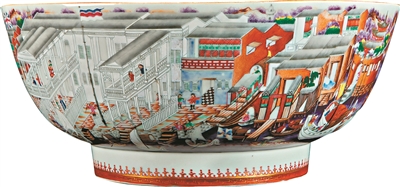

广州、澳门的长期开放,令众多外国商人、船员、传教士、旅行家、艺术家、科学家聚集于此。不少人对古老的东方文化充满好奇心,通过书信向本国介绍“中国印象”,把《史记》等中国经典古籍译介到西方,推动了欧美的汉学研究。自17世纪起,受到中国外销工艺品和饮茶等习俗的影响,欧洲逐渐兴起一股持续近两百年的“中国风”,波及手工艺、绘画、建筑、园艺以及生活方式等诸多领域。广东省博物馆中收藏着一组现存最大的广州外销壁纸,就是英国拉塞尔斯家族的小亨利在18世纪40年代从广州购买的,用于该家族建造的哈伍德庄园墙壁装饰。12件壁纸有超过250个人物、50余组生产生活场景,拼起来是一组完整的反映水乡稻作、茶叶贸易的广州风土人情写实画。

定制外销品上那些丰富的欧美文化元素以及西方科学、文学、艺术资源的传入,也让许多中国人深化了对西方文化的了解与接受。中西之间形成了双向的跨文化互动。作为中西方文化交汇之地的广东,也不断涌现新事物,中国的第一部中英字典、第一所女子寄宿学校、第一批西医人员,都出现在这里。

18世纪欧洲釉上彩工艺——画珐琅自海路传入广州后,为中国彩釉技术注入新的力量。尤其是风靡欧洲数百年的紫红、粉红,被大量运用于外销粉彩、广彩瓷之上。故宫博物院中收藏的清乾隆款画珐琅八棱开光山水花鸟图提梁壶、广东省博物馆收藏的清康熙款珐琅彩花碟纹碗,都是这种交流的结晶。

而大受清宫青睐的广钟更是一种将外来技术和本地工艺完美结合的产物。广州是中国最早接触自鸣钟的地方之一,由于大量西洋钟表在广州集散,广州成为清代民间机械钟表制造的重要中心。经过长期的生产工艺和技术经验的积累,擅长变化革新的广州钟表工匠制作的浓缩了东西方艺术、工艺精华的广式钟表,深受人们的喜爱。故宫博物院现在收藏的几百座广钟都是乾嘉时期广东的贡品和经典之作。

潮涌新章

中华人民共和国成立后,广东凭借地缘优势与侨资基础,继续在对外开放中担当重要角色。

书写开放型经济发展“广东篇章”

“Amazing!我在这里看到了未来医疗的样子!”刚刚闭幕的第138届广交会首次设立了智慧医疗专区,来自加拿大的采购商马金·艾沙东难掩激动。能“读懂”医学影像的“AI大脑”、能凭“意念”控制的智能仿生手、能自如上下楼梯的轮椅机器人……曾经只存在于科幻片中的场景,如今已是触手可及的现实。

“从装点日常生活的家居饰品和家具,到重塑现代生活方式的智能设备与高端电子产品,丰富的产品显示出中国本土生产的创新活力和供应链的不凡实力。”深耕亚洲20年的德国历德卡福连供应链管理有限公司中国总经理斯特凡·希尔盖斯特如是表示。

第138届广交会展位总数7.46万个,参展企业超3.2万家,均创历史新高。首次试点特装展位模块化搭建、首次为参展企业及人员“赋码”、首次推出参展商APP办证……已经走过69载风雨的“中国第一展”,以活力满满的“新玩法”,不断给世界各地的客商带来惊喜,展示着中国对外开放重要窗口的担当。

广交会最初不叫广交会。1956年,广州举办中国出口商品展览会,翌年正式创办“中国对外贸易公司联合举办中国出口商品交易会”,周恩来总理在接见外贸部有关负责人时表示,这一名称太长,外国友人很难记住,既然在广州举办,干脆简称为“广交会”。于是,广交会这一称呼便在业内流行开来,并随着交易会的影响越来越大而传播到世界各地。

广交会为国家开辟出一条“以贸破局”的发展路径。此后几十年间,广交会成为中国对外贸易最具代表性的国家级展会平台,被誉为“友谊的纽带、贸易的桥梁”。

20世纪七八十年代,广东成为改革开放的试验田和先行地。1978年盛夏的一天,港商张子弥将一个流行欧美的女装手提袋和一套只够生产一个手提袋的材料,交给当时东莞虎门镇太平服装厂的副厂长刘艮,要求生产出一个同样款式的样品。虽然之前没有接触过手袋生产,但太平服装厂的员工仍在第二天便制作出与样板一模一样的手提袋,质量和效率深深打动了张子弥。这一年的8月30日,东莞县二轻工业局与香港信孚手袋有限公司签订了来料加工合同,合作兴办太平手袋厂,同年的9月15日正式投产。全国第一家“三来一补”企业就此诞生。在车间机器的轰鸣声中,广东的外贸新产品走向世界。

改革开放以来,广东率先突破传统外贸体制,开启以开放促改革、促发展的探索之路,涌现出大批拥有强大竞争力的企业主体。如今,广东紧抓开放机遇,依托广州南沙、深圳前海蛇口、珠海横琴三大片区建设自贸试验区,大力推进粤港澳大湾区建设。

正是在一次次扬帆出海、一次次破浪前行中,广东积淀了深厚的开放基因,也为中国走向世界贡献了生动经验。

连天浪静长鲸息,映日帆多宝舶来。——唐·刘禹锡

千门日照珍珠市,万瓦烟生碧玉城。——宋·程师孟

五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。——明末清初·屈大均

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版