统筹/广州日报全媒体记者卜瑜

文、图/广州日报全媒体记者张翔宇、曹菁、葛宇飞、于敢勇、陈家源、李传智、王名润、陈昕宇、卜瑜 通讯员潮宣、汕宣

当2025年国庆中秋双节的潮水缓缓退去,一幅深邃温暖的南粤文旅新图景,正清晰地浮现出来。这并非一场简单的市场复苏或消费狂欢,而是一次深刻的价值嬗变,一场关乎城市治理、文化表达与产业未来的“叙事革命”。

从佛山顺德敞开怀抱的机关大院,到东莞草坪上万人共鸣的音乐星海;从清远乡野间求知若渴的研学课堂,到韶关丹霞山下被薪火点亮的非遗巨龙,人们看到的已远非“山水风光”的单向度展示。一场由“流量思维”向“人心逻辑”的深刻转型,正在这片改革开放的热土上悄然发生。种种火热的场景,都在竞相回答一个时代命题:在体验为王的今天,一座城市、一个区域,究竟该如何与人建立真正有温度、有黏性的情感连接?

这不仅是广东文旅为自身高质量发展寻找的新密码,更是为全国文旅产业探索未来路径提供的一份厚重而生动的“广东方案”。

角色转换:

“管理”背后,“服务”成为城市最动人的风景

这个假期,最引人深思的“景点”之一,或许是佛山顺德区那座向公众敞开大门的机关大院。走进这扇大门,人们看到的,绝非一次简单的“宠粉”或营销噱头,而是一种现代治理理念的具象化表达:“管理”正在退后,“服务”被推至前台,并以前所未有的细腻与真诚,成为了城市最动人的风景。

“火爆”是意料之中的,但真正令人动容的,是“火爆”背后那套几乎做到了“预判了游客的预判”的精细化服务体系。这并非仅仅是将1500个车位与一间饭堂“共享”出来。当人们看到,民警在路边为下车的市民开关车门,如同护送孩子上学的家长般耐心;志愿者在每一个服务点递上免费的饮用水,在移动厕所旁细心引导;即将售罄的食堂窗口前,工作人员耐心地“劝退”后来者,以免他们空耗时间……人们便读懂了这份“开放”的底气所在。

它是一种将心比心的共情能力。决策者们预判到了车流人流的压力,更预判到了一个个具体的人在陌生环境中可能遇到的每一个细小难题:从停车、饮水、如厕这些基本需求,到参观之后去哪里寻味顺德的延伸需求。于是,详尽的美食地图被竖立在出口,摩托车与电动车的停放区被提前划定,种种细节,共同构建了一个以“人”为尺度的服务闭环。

这背后,是一种深刻的角色转换。城市不再是高高在上的“管理者”,而是热情周到的“东道主”。这种姿态,在广东多地蔚然成风:揭阳77家机关单位“应开尽开”2814个免费车位;汕头在高速路口为自驾游客送上“团圆礼包”;潮州2000余名志愿者“三班倒”守护着古城的日与夜……这些举措,看似是“硬骨头”,甚至“吃力不讨好”,但它们直面的是游客出行最大的“痛点”。

从“封闭”到“共享”,激活的是闲置的公共资源;从“管理”到“服务”,拉近的却是政府与民众的心理距离。当一座城市以如此坦诚、如此细致的方式善待来客,游客收获的便不再仅仅是便利,更是一种被尊重、被珍视的温暖。这份温暖,胜过千万句华丽的宣传口号,它在无形中塑造了城市的品格,让好感度“拉满”,也让“广东服务”成为了一个值得信赖的品牌。

留量之思:

超越“网红打卡”,构建有温度的情感共同体

如果说精细化的服务是构建好感的基础,那么如何将这份不期而遇的好感转化为长久的情感认同,将“听完就走”的“流量”变为“住下来逛”的“留量”,则是摆在所有城市面前的进阶考题。东莞的“火柴盒音乐嘉年华”与中山孙文西路的“穿越经济”,为人们提供了两种截然不同的解题思路,其内核却惊人地一致:超越“网红打卡”的浅层互动,致力于构建一个有深度、有温度的情感共同体。

东莞的实践,是典型的“以文化IP引爆城市活力”。一场音乐节,带火一座城,这在今天已不鲜见。但“火柴盒”的独特之处在于,它并非一次性的“空降”盛宴,而是早已深度融入城市肌理的本土文化品牌。它以音乐为“接口”,丝滑地植入城市的每一个重要节点,将潮流文化与旅游、商业、产业深度捆绑。主会场的万人狂欢是引爆点,而散落在古村、酒店、商圈的125场演出,则如同毛细血管,将音乐的活力输送到城市的每一个角落,营造出一种“全城共此时”的节日氛围。

更重要的是,它在追求“燃”与“爆”的同时,不忘注入人文的温度。中秋夜那场向城市建设者致敬的音乐会,让狂欢沉淀为感动,让音符承载了敬意。这种情感的注入,让“火柴盒”不再只是一场消费活动,更成为凝聚城市认同感、传递城市价值观的文化载体。人们来此,不仅是为了一场视听盛宴,更是为了一次情感的共鸣与身份的确认。

相比之下,中山孙文西路、潮汕古城的探索,则是一场向内挖掘的“文化寻根”。它们深谙,真正的“留量”密码,根植于独特的在地文化之中。当游客可以在揭阳古城亲手制作一个红桃粿,可以在孙文西路听到地道的石岐口音叫卖凉粉,可以在潮州广济桥的“夜游”中邂逅俏皮的“府楼猴”,他们便不再是置身事外的“观看者”,而成为沉浸其中的“参与者”。

这种“可品味、可拍照、可带走”的沉浸式体验,本质上是邀请游客进入城市的“生活现场”与“文化现场”。它巧妙地平衡了历史的“原真性”与现代消费的“便利性”,让怀旧成为一种时尚,让传统焕发新生。游客带走的,不仅是一份美食、一件文创,更是一段与这座城市血脉相连的独家记忆。

无论是音乐构建的现代社群,还是文化营造的历史情境,其共同指向都是“体验”的深度。它们超越了拍照发朋友圈式的“打卡”,致力于创造一种能够触动内心、引发共鸣、值得反复回味的“心流”体验。这种体验一旦形成,便会在游客心中种下一颗种子,让一次性的“流量”,有了生根发芽、长成“留量”的可能。

大地回响:

从“资源沉睡”到“价值觉醒” 的清远路径

当我们将目光从繁华的城市中心移向广袤的乡野,一场更为深刻的变革正在发生。以清远为代表,不少城市正以“研学”为支点,探索着一条从“资源沉睡”到“价值觉醒”的突围之路。这不仅是文旅产业自身的迭代,更是“百千万工程”背景下,城乡融合与乡村振兴的生动实践。

清远拥有堪称豪华的“自然+产业+文化”复合型资源矩阵,同时紧邻大湾区这一超级市场,可谓天赋异禀。然而,正如专家所指出的,长期以来,这些珍贵的资源在很大程度上处于“沉睡”或“浅层开发”状态。研学产品陷入“观光化”误区,“采茶体验”“溶洞参观”等形式大于内容的活动,使其沦为“观光附赠品”,难以形成品牌溢价。这种“手握一副好牌却打不出去”的困境,在全国许多资源型地区都普遍存在。

破局的关键,在于从“资源陈列”转向“价值挖掘”。英德将“打造省级研学标杆城市”列为发展目标,成立由教育局牵头的研学办,联合高校制定标准化课程体系,正是对症下药的关键一步。它意味着,研学旅游正在回归其“教育”的本质内核。当一个孩子在英红茶园里,不仅体验采茶之乐,更能理解“一芽一叶”的黄金标准如何影响茶汤滋味,了解物联网监测如何赋能现代农业,孩子收获的,便不再是简单的快乐,而是知识的增量与能力的成长。

更深远的意义在于,这条“研学路径”为乡村振兴提供了一种全新的可能性。它将原本分散的、单一的农文旅资源,通过体系化的课程设计,串珠成链,形成了“上午研学工业、下午体验乡村、晚上感受民俗”的全域体验链。这不仅提升了游客的体验价值,更重要的是,它为乡村带来了稳定、高质量的客流,激活了民宿、餐饮、文创等一系列配套产业。云浮湾边村的“沙滩经济”,肇庆各类特色民宿的兴起,都是这一逻辑的生动体现。

当然,清远的探索也暴露出产业链断点、品牌认知模糊等现实挑战。但其坚持“体系化、品牌化、可持续化”的发展方向,无疑是正确的。未来,通过深化跨域融合、建立市级共享平台、打造特色IP矩阵,将“区位红利”转化为“价值红利”,将“资源优势”转化为“教育优势”,清远完全有潜力成为大湾区乃至全国研学文旅的“新标杆”。它的探索,为无数拥有沉睡资源的地区,提供了一份极具参考价值的“唤醒”方案。

体验的奇点:

从“观看”到“共创”的终极跨越

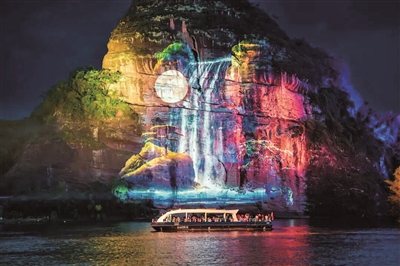

如果说,前述的文旅创新是人与城市、人与人之间连接的重构,那么在粤北的丹霞山麓,人们则见证了一场更为宏大而古老的对话。当中秋的月华倾泻于亿万年前形成的赤壁丹崖,一条燃烧的香火龙,便以一种近乎神圣的姿态,完成了对现代旅游体验的终极升华。

这绝非一场简单的民俗“表演”。它构建了一个无与伦比的“在地叙事”场域。那条由村民与游客共同用万千香火点亮的草龙,翻腾于世界自然遗产地丹霞山的怀抱之中。它实现了旅游体验从“观看”到“共创”的终极跨越。香火龙的点睛之笔,在于它彻底打破了游客与展演之间的“高墙”。每一位在场的游客,无论来自何方,都被邀请参与到这场传承了三百年的仪式之中,亲手将一炷承载着祈愿的香火,植入龙的“血肉”。这个简单而虔诚的动作,瞬间让游客的身份发生了质变:他们不再是购买门票的消费者,而是这场古老仪式的参与者、是这条巨龙的“共创者”。这种因参与而产生的身份认同感与情感链接深度,是任何精心编排的声光电大秀都无法企及的。

丹霞山的“中秋奇妙夜”,并非孤立地“搬运”香火龙,而是以其为核心,串联起“水上火壶”、月下诗会、锦江河灯等一系列文化体验,形成了一个层次丰富的“文化体验矩阵”。此举不仅让恩村这样的古老村落及其文化IP“出山”亮相,获得了前所未有的关注度,更让田间几近废弃的稻草这样的农耕产物,被赋予了神圣的文化价值和可观的经济价值。

当一条非遗火龙点亮了世界自然遗产的夜空,它所照亮的,不仅是丹霞的奇峰与锦江的碧波,更是一条将敬畏自然、文化传承与社区发展深度绑定的可持续之路。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版