先进智造

广州商业航天产业链正集聚成势,吸引越来越多配套产业和科研机构落地生长。不久前,广州商业航天企业中科宇航对外推出了力箭二号运载火箭、力箭二号重型运载火箭、力箭三号运载火箭以及力鸿系列可重复使用飞行器、力擎系列液氧煤油发动机等近10件产品。该企业的液体动力系统试验中心也在从化落成。

作为中国科学院力学研究所培育孵化,并在广州落地的高新技术企业,中科宇航这次发布的系列火箭、发动机和试验中心有哪些硬核科技?本地科研机构为大湾区商业航天发展做了哪些努力?本期《科技周刊》,我们来到中科宇航和中山大学航空航天学院一探究竟。

文/广州日报全媒体记者武威 图/广州日报全媒体记者王维宣 通讯员中科宇航

大推力液氧煤油火箭 将瞄准星座组网发射

记者了解到,中科宇航在市场上的主要火箭产品为力箭一号固体运载火箭,那么,新发布的力箭二号与力箭一号有何不同?

中科宇航副总裁杨浩亮告诉记者,力箭一号的500公里太阳同步轨道运载能力是1.5吨,适用于发射各类科学试验卫星和遥感卫星。目前,该款火箭已实现7次成功发射,先后送出70颗卫星,是民商火箭多星发射最高纪录的保持者(一箭26星);力箭二号则是一款中型液氧煤油火箭,所用燃料和发动机与力箭一号不同,其推力和载荷都比固体燃料火箭更大。力箭二号的500公里太阳同步轨道运载能力可达8吨。作为“plus版本”,力箭二号重型运载火箭的500公里太阳同步轨道运载能力达到15吨。推力、载荷的不同,也让两款火箭有不同的市场用途。力箭二号将主要瞄准我国星座组网发射任务、低成本的货运飞船发射任务以及深空探测高轨卫星发射任务。

目前,我国正加紧开展星座组网布局,星座发射将逐渐常态化,但国内大运力的商业火箭种类偏少、产能不足仍困扰商业航天发展。“我国商业航天领域还有很大的发展潜力,力箭二号火箭的面世,将为中国星座组网的发射提供一项不错的选择。”杨浩亮说。

验证可回收火箭技术 成本可望降低10%

力箭二号的另一大重任是验证可重复使用火箭技术。据介绍,在商业火箭可回收领域,国际上比较领先的公司已经实现了500次的回收,我国可回收火箭技术还有待进一步提升。

力箭二号采取的可回收火箭方案为集束式回收,它是指火箭飞行到一定高度后,火箭的第一级和第二级分离,第一级通过气动优化、发动机的节流控制、二次点火等技术,让火箭的第一级平稳回落到指定位置,从而实现回收,而第二级火箭则在空中继续点火,将载荷运送到既定轨道。杨浩亮说:“我们的设计寿命是让火箭的回收部分实现重复使用20次以上,目前我们的力箭二号已经完成了所有的工程研制,今年第四季度将实现力箭二号的首飞。此后的每次力箭二号发射,都将验证一部分火箭可重复使用的关键技术。”

目前集束式回收是国际上比较主流的火箭回收技术。国外商业航天企业还在进行全箭回收的技术研发与尝试,如成功可让商业航天成本下降至原先的90%。此次发布的力箭三号运载火箭正是面向这一技术路线,“未来,力箭三号运载火箭将作为全回收式大型液体运载火箭,不仅实现将火箭全回收的技术跨越,更致力于构建空天往返运输系统,为我国未来空间基础设施建设和太空资源利用提供关键支撑。”

“力擎”发动机:性能达世界先进水平

要想实现火箭的可回收,发动机的配套研发尤为关键。在火箭一二级分离后,火箭的回收部分需要从平飞姿态逐渐转为垂直姿态,其间,发动机不仅要帮助火箭调整姿态,还要在垂直下降的过程中提供推力,最终让整个回收部分以安全速度降落在接收装置上。要实现这一点,需要回收部分搭配各类传感器准确反映其速度和高度,同时还要有先进的算法来帮助启动和控制发动机的推力。

“我们的液氧煤油发动机也将在广州生产组装。”杨浩亮介绍,力擎一号和力擎二号发动机正是针对可回收火箭进行设计,目前,其各项性能已达到世界先进水平。“力擎系列发动机具有大范围推力调节技术,高可靠、长寿命端面密封技术、发动机多次启动点火技术,这些都是实现可回收的关键技术。目前,我们的发动机可实现从50%~100%的深度推力调节,还可以多次点火。动力技术的进步,为火箭可回收奠定了非常好的基础。”

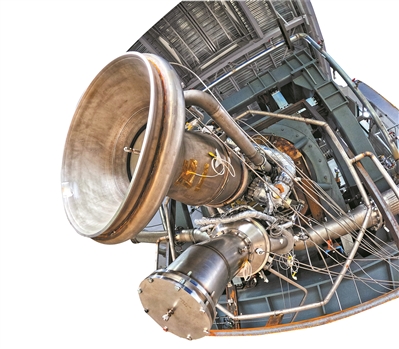

在位于从化的发动机试车台上,一台力擎二号发动机正在进行试车前的准备工作。杨浩亮告诉记者,这台力擎二号发动机地面推力达110吨,它的喷注器采用针栓式结构,较传统的火箭发动机燃烧更加稳定,能够让液氧雾化,并与煤油产生深度撞击。“目前,我们已完全掌握了发动机的针栓式技术,其可让发动机燃烧效率达到95.8%,相比之下,传统的火箭发动机可能只有94%。不要小看这1.8%的提高,它能让我们火箭的运载能力比同类火箭提高500公斤,也就是运载能力提高10%。”

400吨级试车台:动力试验面向全球开放

火箭在正式发射前,发动机都要经过试车台点火试车,相当于火箭出厂前的最后一道质检。同时,试车工位也可以帮助测试发动机的各项性能,以提升发动机水平。

在从化的液体动力系统试验中心,不仅建起了200吨级液氧煤油发动机试车台、30吨级液氧煤油发动机试车台,还有一个400吨级液氧煤油动力系统试车台,它也成为我国首个面向全球开放的航天动力试验平台。

“今后,为保障产品在上天之后更加稳定可靠,我们的‘力箭二号’发射前会先被送到这里。一级火箭要经过180秒试车,二级火箭不仅经过280秒试车,还要经过一次20秒的二次启动试车。”杨浩亮说,试车台的安全保障措施非常严密,确保火箭在整个点火中不会发生倾倒等意外情况。

杨浩亮表示,中科宇航液体动力系统试验中心欢迎所有想做动力系统试车的科研机构、企业及高校前来测试,“我们已经收到多家机构的申请,希望能使用我们的试车台。”

记者在发动机试车台上看到,力擎二号发动机连接着各类线管,用以监测实时数据,“现在,发动机试车工位已经完成了所有地面管路的适配,可以检测发动机点火过程中的各项数据。比如,我们的反向推力测试系统可以将发动机的推力准确计算出来。同时,我们的试车台上还装了很多传感器,记录发动机的内部压力、温度等‘生命特征’。这些参数能帮助科研人员不断调整优化发动机性能,助推航天发动机不断迭代。”

“五羊星座”为湾区基础设施保驾护航

● 如今,广州本地的科学家也在打造自己的卫星星座——五羊星座。遥感空间信息技术专家、国际宇航科学院院士、广州大学空天遥感创新研究院执行院长王晋年教授告诉记者,团队设计建造的“五羊星座”卫星网络,将主要聚集低纬度地区空天信息相对“空白地带”,实现南北35度低纬度地区的实时监测与智慧地球服务。

● 大多数卫星都是极轨卫星,卫星轨道绕着地球两极走,低纬度地区的空天数据严重匮乏。“五羊星座”聚焦低纬度地区,可为大湾区等低纬度地区提供高密度的空天信息保障。

● 未来,“五羊星座”可以对大湾区实现每天高分辨率的监测,发现道路、桥梁、隧道等基础设施的细微变化,及时排除隐患,有效助力政府的智慧管理。

科研机构谈创新

中山大学航空航天学院:利用微重力空间实验平台开展太空生物医学实验

中山大学航空航天学院副院长张锦绣告诉记者,学院与中科宇航、深圳东方红卫星、魔方卫星等大湾区商业航天企业有非常多的科研合作。在人才培养方面,每年都会输送两位数的博士、硕士前往大湾区的各家商业航天企业工作,中科宇航、深圳东方红卫星是学院本科生和研究生的实习基地。

据介绍,学院教师团队正在开展新型发动机的研发,这些发动机需要通过点火试车来进行性能验证。以往,受制于安全和场地等因素,相关测试推进起来往往顾虑重重。随着中科宇航位于从化的液体动力系统试验中心正式落成,学院正考虑与中科宇航开展深入合作,探讨将外场试车转移到从化中心开展。该中心设施完善、测试体系和安全保障到位,不仅为发动机点火试验提供了可靠条件,更有助于推动技术突破,并为双方拓展新的合作空间创造契机。

“我们与中科宇航的另一项重要合作是利用微重力空间实验平台来开展太空生物医学实验和新药研发。” 在微重力条件下,部分药物和生物大分子的结晶过程表现出独特优势。已有研究显示,微重力环境能够减少对流和沉降效应,从而使晶体形成更加均匀,缺陷更少。以默沙东(Merck)与国际空间站国家实验室的合作为例,他们在空间站上对肿瘤免疫治疗药物 Keytruda(帕博利珠单抗)的晶体悬浮液进行了实验,发现其在轨生成的晶体粒径分布更均匀、黏度更低,有助于改善储存和递送方式。

张锦绣告诉记者,在多方推动下,学校将与中科宇航共同发起成立“太空医学联合研究中心”,聚焦空间生物医药实验装备的创新研发与在轨验证。

近年来,广东省和广州市非常重视商业航天的发展。8月19日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施(2025—2028年)》(以下简称《措施》)。《措施》明确提出支持卫星星座建设。支持企业投资建设针对民商用领域的卫星星座,为项目申报核准提供“绿色通道”服务,给予卫星频轨资源协调保障支持。支持企业在粤发展卫星网络、星座建设,鼓励各地市加大对卫星星座建设的支持和投入力度。

广东商业航天拥有雄厚基础

张锦绣介绍,航天工程系统一般由运载火箭系统、卫星系统、发射场系统、测控系统、地面应用系统5大部分组成。近年来,广东省在各个系统上都取得了显著成效,基础日益雄厚。

运载火箭系统方面:广东拥有中科宇航、星际荣耀等实力雄厚的火箭企业。

卫星系统方面:深圳和珠海共有深圳东方红、魔方卫星、赛德雷特三家卫星整机生产企业。

测控系统方面:广东拥有广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院等测控龙头机构。

应用领域方面:广东的应用场景非常广阔,包括亚太星通、海格通信等一大批企业。

发射场系统方面:《广东省推动商业航天高质量发展行动方案(2024—2028年)》明确,将支持阳江建设商业航天产业园区,并积极争取国家支持,在阳江建设集卫星火箭总装、发射指挥控制于一体的卫星发射母港和海上发射基地,加快形成陆海发射能力。

知多D

卫星星座:指由多颗卫星组成、按照一定分布规律协同工作的卫星系统,如GPS、北斗等都是卫星星座。

星座组网:指将多颗卫星通过轨道设计、星间链路、多址接入协议等技术手段,构成一个协同工作的空间网络系统,以提供全球或区域性的持续通信、导航、遥感等服务。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版