2025年8月15日,为纪念中国现代艺术巨匠赖少其诞辰110周年,“造化为我——赖少其与现代山水画创作研究展”在广州艺术博物院(广州美术馆)开幕。本次展览由广州艺术博物院主办、广东省博物馆支持,并得到赖少其家属及合肥市文化馆(赖少其艺术馆)的协助,以131件(实物166件)精品力作,系统梳理赖少其的艺术生涯,同时串联起从明末清初至当代的三百年山水画演进史。展览通过四大展厅,呈现从明末清初到当代53位艺术家的创作,涵盖传统水墨、现代革新与当代实验,堪称近年来赖少其研究领域最具规模的学术呈现。

从木刻先锋到山水宗师:赖少其的艺术蜕变

赖少其(1915—2000)是20世纪中国艺术史上的“跨界传奇”。他集国画家、版画家、诗人、篆刻家、戏剧家于一身,被誉为“左手握刀、右手执笔”的“六边形战士”。生于广东普宁的他,17岁考入广州市立美术学校西洋画系,师从胡根天、关良等名家;19岁投身鲁迅倡导的新兴木刻运动,以刀为笔,创作了大量抗日宣传作品;抗战期间加入新四军,主编《抗敌画报》,甚至将“皖南事变”的狱中经历写成话剧《集中营里的斗争》,以艺术为武器呐喊时代精神。

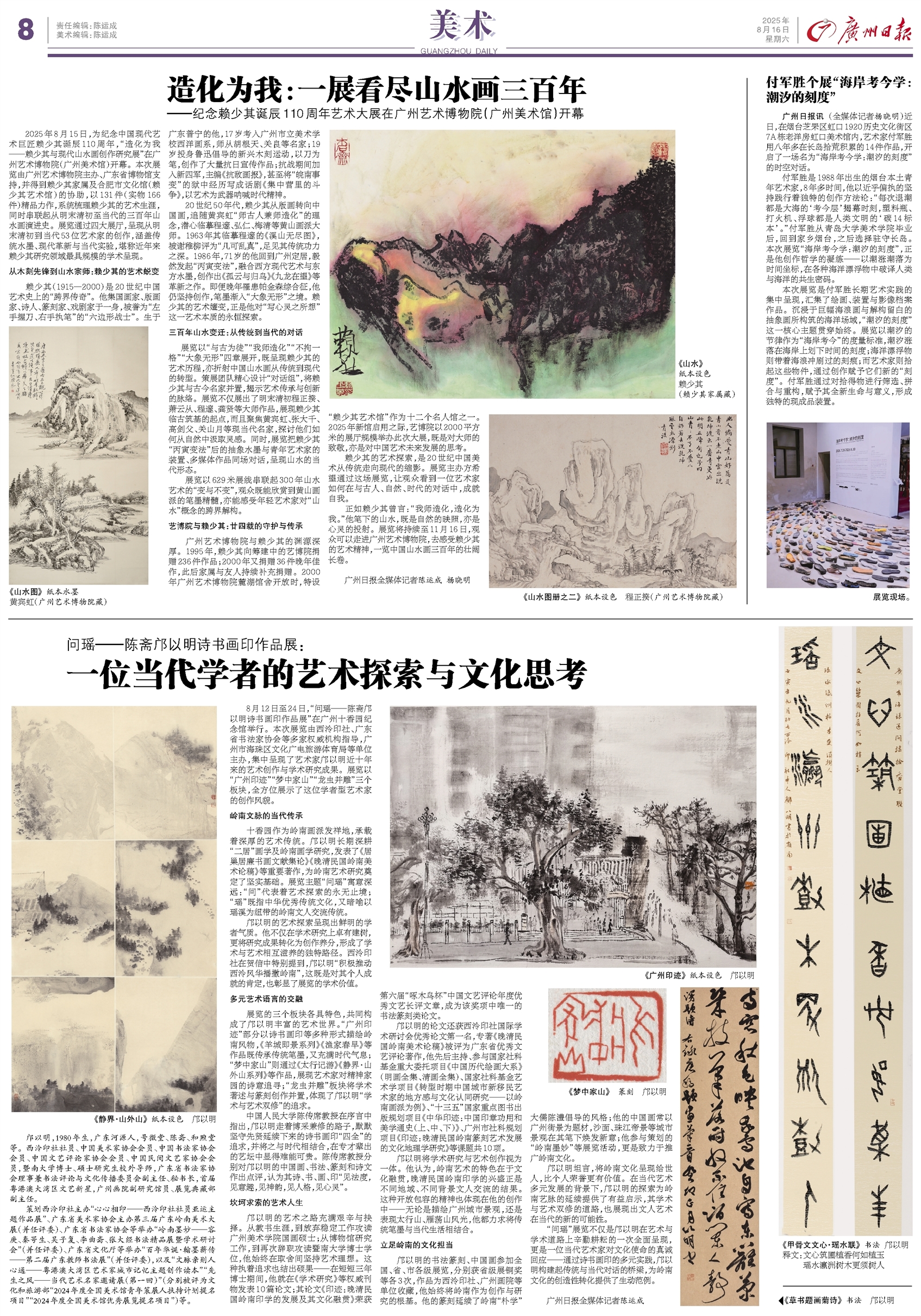

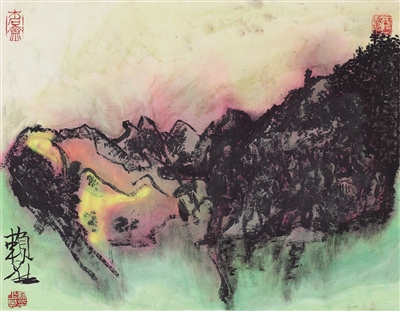

20世纪50年代,赖少其从版画转向中国画,追随黄宾虹“师古人兼师造化”的理念,潜心临摹程邃、弘仁、梅清等黄山画派大师。1963年其临摹程邃的《溪山无尽图》,被谢稚柳评为“几可乱真”,足见其传统功力之深。1986年,71岁的他回到广州定居,毅然发起“丙寅变法”,融合西方现代艺术与东方水墨,创作出《孤云与归鸟》《九龙在望》等革新之作。即便晚年罹患帕金森综合征,他仍坚持创作,笔墨渐入“大象无形”之境。赖少其的艺术嬗变,正是他对“写心灵之所想”这一艺术本质的永恒探索。

三百年山水变迁:从传统到当代的对话

展览以“与古为徒”“我师造化”“不拘一格”“大象无形”四章展开,既呈现赖少其的艺术历程,亦折射中国山水画从传统到现代的转型。策展团队精心设计“对话组”,将赖少其与古今名家并置,揭示艺术传承与创新的脉络。展览不仅展出了明末清初程正揆、萧云从、程邃、龚贤等大师作品,展现赖少其临古筑基的起点,而且聚焦黄宾虹、张大千、高剑父、关山月等现当代名家,探讨他们如何从自然中汲取灵感。同时,展览把赖少其“丙寅变法”后的抽象水墨与青年艺术家的装置、多媒体作品同场对话,呈现山水的当代形态。

展览以629米展线串联起300年山水艺术的“变与不变”,观众既能欣赏到黄山画派的笔墨精髓,亦能感受年轻艺术家对“山水”概念的跨界解构。

艺博院与赖少其:廿四载的守护与传承

广州艺术博物院与赖少其的渊源深厚。1995年,赖少其向筹建中的艺博院捐赠236件作品;2000年又捐赠36件晚年佳作,此后家属与友人持续补充捐赠。2000年广州艺术博物院麓湖馆舍开放时,特设“赖少其艺术馆”作为十二个名人馆之一。2025年新馆启用之际,艺博院以2000平方米的展厅规模举办此次大展,既是对大师的致敬,亦是对中国艺术未来发展的思考。

赖少其的艺术探索,是20世纪中国美术从传统走向现代的缩影。展览主办方希望通过这场展览,让观众看到一位艺术家如何在与古人、自然、时代的对话中,成就自我。

正如赖少其曾言:“我师造化,造化为我。”他笔下的山水,既是自然的映照,亦是心灵的投射。展览将持续至11月16日,观众可以走进广州艺术博物院,去感受赖少其的艺术精神,一览中国山水画三百年的壮阔长卷。

广州日报全媒体记者陈运成 杨晓明

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版