文、图/广州日报全媒体记者陈家源(部分图片由受访者提供)

盛夏的北京骄阳似火,中国戏曲学院剧场内,潮乐悠扬,水袖翻飞。首个全日制潮剧本科班毕业大戏《侨批颂》正在上演,28张年轻面孔在台上全情投入——他们是建校75年的国戏首届潮剧本科班毕业生,亦是600年潮剧史上第一批手握学士学位的传承人。

当大幕缓缓落下,如潮的掌声在剧场内久久回荡。这一刻,不仅是28名本科学子的圆满结业,更是一个古老剧种在新时代写下的传承新篇。

近日,广州日报记者采访其中四位毕业生,从他们学艺的四重轨迹,看古老潮剧如何奏响从破题到破茧、从出圈到出海的时代交响。

破题:从童伶血泪到大学殿堂

潮剧,又称潮州戏,是一种用潮州方言演唱的古老戏曲剧种,拥有近600年悠久历史,是潮汕文化中一颗璀璨的明珠。回溯600年,潮剧这朵“南国鲜花”在岁月洗礼中绽放独特光彩。从昔日戏班“童伶制”的苦难,到如今高等学府的系统培育,潮剧传承之路历经波折。

“父母无修世,卖仔去做戏”——这句在旧时潮汕地区广为流传的哀叹,道尽了潮剧童伶的血泪史。据潮剧研究者梁卫群考证,潮剧戏班的“童伶制”至少在1810年就已有相关记录。在过去,穷苦人家的幼童便被卖入戏班,签订长达7年10个月的卖身契“春期”,在藤条鞭打下学艺。

直至新中国成立后,戏班“童伶制”才被废除。2006年,潮剧入选首批国家级非物质文化遗产,但人才断层仍是隐忧。

如何破题?一代代潮剧人的不断探索,终于在2021年结出硕果——中国戏曲学院与汕头市签署战略合作协议,创办首个全日制潮剧本科班,将这门600年古老艺术正式纳入高等艺术教育体系。

“这可是我梦寐以求的学府啊!”从艺20多年的广东潮剧院一团演员戴淑刁,至今仍记得四年前得知消息时的兴奋之情。在40岁的年纪圆了大学梦,戴淑刁心怀感恩:“若不是国家对传统文化的重视、各级政府的扶持,来自小地方的我们,怎敢奢望走进高等学府深造。”

戴淑刁告诉记者,小时候就曾听奶奶说过“唱戏很苦”,如今能在窗明几净的教室、练功厅里纯粹地追逐艺术梦想,跟着名师系统学习唱腔、身段,用专业教材钻研剧目,学习文化知识、提升艺术修养,自己倍感荣幸。她希望中国戏曲学院能将潮剧本科班持续办下去,让更多潮剧人才崭露头角,将潮剧推向更广阔的舞台。

破茧:从苦练不辍到梨园新星

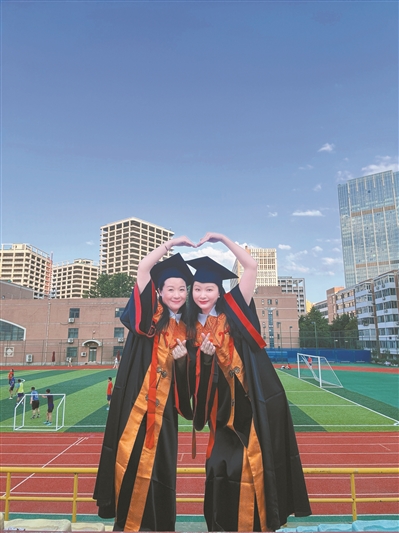

2021年秋,戴淑刁和其他27名同学一同考入潮剧本科班,这群“南国鲜花”传承人开启了北国求学之旅。

四年求学时光里,他们按照“高校理论教学+院团实践实训”的“2+1+1”培养模式——前两年在国戏学习专业戏曲理论,第三年回到教学基地学习本剧种传统剧目并参与实验演出,第四年返校完成毕业论文和毕业大戏的创作与展演。

为打破剧种壁垒,中国戏曲学院定制个性化课程:聘请京昆名家传授基本功,组建数十人的潮剧教学团队,其中包括潮剧大师姚璇秋。彼时虽已年逾八旬,姚璇秋仍坚持授课,将毕生心得倾囊相授。

在专业老师的悉心指导下,28名同学勤学不辍苦练功,不断提升自身技艺。而除了专业课和选修课外,他们还需修习一门谁都绕不开的“必修课”——伤痛。

谢跃鹏是本届潮剧本科班里15名男生之一。刚参加完毕业大戏《侨批颂》演出的他,指着右脚膝盖对记者说:“这里韧带又伤了,毕业演出也是带伤上阵。”原来,此前在排练过程中,谢跃鹏在完成一个腾空技巧时不慎扭伤膝盖,“第二天走路就一瘸一拐了”。但为了不影响正式演出,他立即买来绷带和护膝,“毕竟四年就为了这一刻,要把最精彩的表演奉献给观众。”谢跃鹏眼神笃定地说。

其实,这并非谢跃鹏最严重的一次受伤。2024年初,他在演出中从高台摔落致左腿前交叉韧带断裂,医生断言需8个月康复,但他仅用5个月便重返舞台,并在首届粤港澳中青年戏剧演艺大赛中夺得金奖。

对于谢跃鹏而言,本科四年的求学之旅堪称一次“破茧成蝶”的蜕变过程。

已获中国戏剧表演艺术年度新秀、汕头市中青年戏剧演艺大赛“金奖”等荣誉的谢跃鹏,还参演了央视新年戏曲晚会,如今已成为一颗冉冉升起的梨园新星。他希望把更多武戏植入潮剧表演中,用武戏吸引更多年轻人走进剧场、关注潮剧、传承潮剧。

出圈:从乡村戏台到春晚舞台

求学期间,学生们勤学苦练,助力潮剧屡屡出圈。2024年除夕夜,央视春晚舞台首次响起潮乐清音。两名来自潮剧本科班的学生吴嘉琳与蔡锦浩联袂登台,深情演绎潮剧唱段《苏六娘·花园订约》,清丽唱腔穿透亿万荧屏,收获如潮好评。

吴嘉琳激动地说:“没想到小时候在村里戏台上看到的潮剧,有一天也能登上央视春晚舞台。”她回忆,准备春晚节目时,团队付出巨大努力,每一次排练都是对潮剧艺术的深入探索。而春晚观众的掌声,不仅是对她个人的认可,更是对潮剧艺术的认可。

4年间,潮剧本科班的学生先后参与央视春节戏曲晚会、中国戏曲文化周开幕式、“梨花杯”全国青少年戏曲展示等重大活动,并赴泰国参与文化交流。他们在全国青少年戏曲教育教学成果展示活动、第十三届“国戏杯”学生戏曲大赛等赛事中摘金夺银,揽奖无数。

在毕业大戏《侨批颂》中,28名潮剧本科班学生悉数登台参演,交出一份圆满的“毕业答卷”。“参演这部戏让我在艺术上有了很大的收获,而华侨们在异国他乡艰苦奋斗,却始终心系家乡,这种家国情怀让我深受触动。”扮演女一号“沈惜珍”的吴嘉琳坦言,要努力传承和弘扬优秀传统文化,让更多的人了解华侨、了解潮剧。

步履不停,躬耕不辍。如今已完成本科学业的吴嘉琳和谢跃鹏等人,一回汕头便赴广东潮剧院报到,投入到下一场紧张的排练中。今年是中泰建交五十周年,他们7月中旬将应邀赴泰国演出,把潮剧带出国门,为泰国民众及华侨华人献上“友谊之礼”。

出海:乡土非遗走向世界

潮音起处是故乡,潮剧是潮汕人民的骄傲,也是海外华侨的乡情记忆。本届潮剧本科班毕业大戏《侨批颂》,首次将侨批题材搬上潮剧舞台,以侨批为线,串联起故土、潮人和家国情怀,讲好潮汕故事、华侨故事。

学员罗樱梓分享道:“为了排练这场毕业大戏,我们倾尽全力,曾因辛苦抱头大哭,但一切付出都值得。”她还有一个梦想,就是助力潮剧“出海”,向国际友人展示中国非遗,传播中国戏曲,讲好中国故事。

本科学习期间,罗樱梓曾受邀参加汕头大学与加拿大麦吉尔大学的文化交流活动,通过全英演讲与戏曲表演展示潮剧魅力,让加拿大师生沉浸式体验潮剧技巧。她还曾到泰国表演潮剧,邀请一位泰国“侨三代”亲戚观看。演出后,两人只能用英语交流,虽然对方不会讲潮汕话,但对潮剧很感兴趣,不禁连连点赞。那一刻,罗樱梓感到无比自豪和光荣。

罗樱梓说,助力潮剧“出海”,是希望让华侨通过潮剧牵起乡情。于是,她本科毕业后选择继续深造,与同学范仕告一同考上国戏研究生,创下潮剧高等教育新纪录。

当《侨批颂》的余音在剧场渐渐消散,28名毕业生即将奔赴四方,但他们都有一个共同目标——让潮剧这朵“南国鲜花”越开越美。六百年弦歌不辍的潮音,在新时代的春风里,谱写出从破题到破茧、从出圈到出海的时代交响,成为中华文化奔流不息的生动见证。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版