1689年,仲春,59岁的陈恭尹和友人一起登上广州越秀山上的镇海楼。

大家“相约而为长律,以纪其胜”。但陈恭尹,这位有名的大诗人,这一天却因为“他事小阻”耽误了创作时间。等他回到场中,众人已各自诗成。于是他挥毫泼墨,写下一篇雄壮豪迈的《镇海楼赋》。

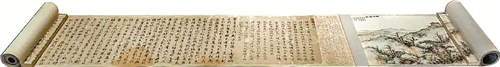

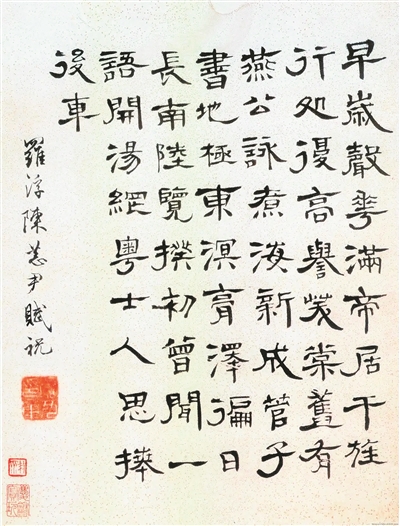

他亲书的这篇长赋,至今完好收藏于以镇海楼为主陈列厅的广州博物馆之中。因传承有序、与历代题跋合成一帙,被誉为“粤中剧迹”,成名楼佳话。

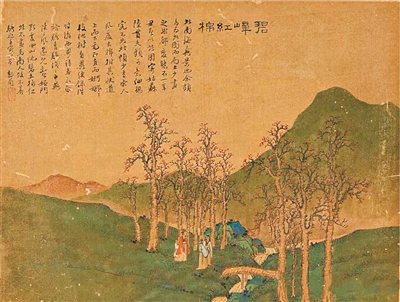

他擅写岭南风物,《木棉花歌》将木棉比作“浓须大面好英雄”,为木棉花奠定了英武、豪迈的艺术意象,成为岭南文化中最富代表性的艺术符号之一。

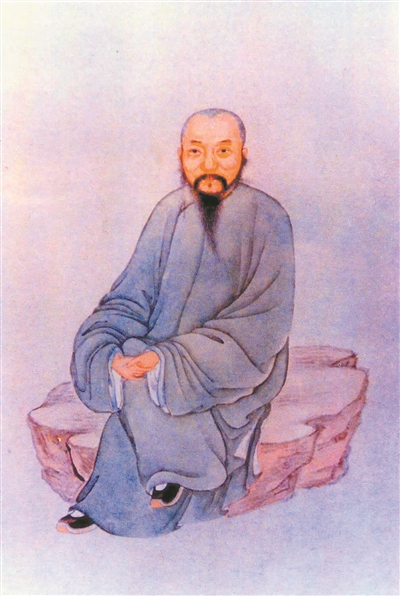

这位心怀岭南、壮志难酬的名士,其跌宕起伏的一生堪称传奇。

文:广州日报全媒体记者 卜松竹

图:资料图片

传奇身世坎坷

壮志难酬一生跌宕起伏

陈恭尹是明末清初广东著名诗人,与屈大均、梁佩兰一道被誉为“岭南三大家”,诗赋被编辑剞劂,广为传咏。据广州博物馆研究馆员陈鸿钧介绍,陈恭尹与镇海楼也颇有渊源,在他的作品集《独漉堂集》中,陈恭尹题镇海楼的诗有四首、赋一篇。他可能还曾间接参与了1685年的镇海楼重建工程。

陈鸿钧介绍说,镇海楼始建于明洪武十三年(1380),自明嘉靖二十六年(1547)广东巡按御史张岳重建后,至崇祯末年日渐倾圮,终于在清康熙平定三藩之乱时被毁废。至康熙二十四年(1685)由时广东巡抚李士祯等捐资重建,康熙二十六年(1687)四月落成。此次重建之镇海楼,“高计七丈五尺,广计九丈五尺,袤计五丈七尺……岿然焕然,若胜旧观”。这也是入清以来镇海楼最大规模的一次修建。

1685年时,陈恭尹在广州筑“小禺山舍”。当年农历九月十三,恭尹与好友屈大均、蒋伊、潘梅元一道游览越秀山,饮酒赋诗,并“有建复镇海楼之议”。很有可能,他们的意见被正“广咨博询”的李士桢当作“专家意见”,促成镇海楼重修。

而望着被战争摧毁又重新矗立的名楼,陈恭尹,这位明代遗民的心中,又将泛起怎样的涟漪,念起怎样的过往?

举家罹难,仅一人幸免

陈恭尹是广东顺德龙山乡人。其先祖是安徽铜陵人,宋末随端宗南下入粤。陈恭尹“性聪敏端重,幼承父训,习闻忠孝大节”。陈鸿钧介绍,1644年明朝灭亡后,朱明宗室南下逃难,福王、唐王、桂王先后在南京、福州和广东的肇庆建立了三个政权,统称为“南明”。在清军的进逼下,福王、唐王两政权相继崩溃。1646年12月,清军攻陷广州。次年,陈恭尹之父陈邦彦在高明起兵,积极抗清,谋划夺取广州城。然而计划败露,清军拘捕其家属,恭尹只身改装逃至增城新塘。父亲的朋友湛粹将他藏匿在夹墙之中。陈恭尹几为清军所捕, 多赖湛氏极力营谋才得脱险,时年十七岁。不久,陈邦彦兵败被俘,举家罹难,仅恭尹一人幸免。

继承父志待机而动

1648年4月,清将李成栋在广州反正,归顺明朝,永历帝(即桂王朱由榔)还都肇庆,恭尹诣肇庆上表陈述其父殉难情状,永历帝追赠其父兵部尚书,授恭尹锦衣卫指挥佥事之职,予假归家治丧。1650年冬,清军再陷广州,永历帝遁至南宁,恭尹避难西樵山中,从此与永历朝廷失去联系。他每每想到国难家仇, 辄痛哭失声。

其时, 郑成功率领的抗清义师活跃于福建、江浙一带,进击清军,收复多座城市。而张煌言率领的抗清义师也多次由海道袭击敌人的后方。这两支抗清义师并肩作战,给清军以重创。数年间,陈恭尹往来于粤、闽、浙、苏一带,欲与郑成功、张煌言等联合,但始终未果,不得已返回家乡,后与湛粹之女成婚,并归葬父亲于增城。他与三五密友砥砺名节,抑志读书,待机而动。1658年,他再度出游,打算西走云贵,投奔永历帝,因兵戈阻扰,改而北上湖北、江苏转入河南、山西,沿途留心观察地形关隘,绘成《九边图》,置之行箧,意欲作一番事业。

晚年以诗文自娱

1659年,永历帝逃亡缅甸,不久为清将吴三桂捕杀,南明覆亡。当时身在增城的陈恭尹获知消息,悲痛无比,亦深感救亡之无望,于是携眷返回家乡顺德。“自是无复远游之志”。1678年,清廷以他与三藩之尚之信叛乱有关联而拘捕之,下狱二百日。经此变故,锐气逐渐消磨。晚年寓居广州城南,以诗文自娱,常与达官贵人酬唱,康熙三十九年(1700)卒,享年七十岁。

有人视陈恭尹的行为前后易辙。但也有不少人指出,当时清朝的统治已经日益巩固,匡复明室的可能性已经不复存在。作为全家罹难的抗清义士,陈恭尹为保存先人之一脉而隐忍全生,也是不得已之下的现实选择。他虽与达官贵人交游,却始终不仕新朝,且取李白《独漉篇》之“雄剑挂壁,时时龙鸣”“国耻未雪,何由成名”之义,自号“独漉子”,心中的志向始终没有湮灭。

擅写岭南风物

心怀岭南频出佳句

长眠于祥云岭

陈恭尹长眠处,在天河区龙洞祥云岭下凤凰街道柯木塱塘石三街二巷9号房后背之杨屋山,即今天河区柯木塱“长寿村”水厂附近,地势不高,与民居也相距不远。他于清康熙三十九年(1700)葬于祥云岭,墓则建于康熙五十七年(1718),1936年重修。

最新版的《广州文物志》记载,陈恭尹墓坐北朝南,宽8米,进深0.54米,占地面积125.4平方米。墓为交椅形,有护岭、垄环、享堂、山手、月台。墓首筑成半圆状,顶部中央石刻祥云拱月。墓墙中间镶嵌有青石墓碑,刻“陈独漉先生暨配湛、郭恭人合墓”,上款“仲春榖旦”,下款“广东士绅重修”。墓前有拜桌。山手右边的挂榜为陈恭尹之子陈南敬墓,建于康熙五十一年(1712)。碑龛内嵌石碑,记载其生平,山手左边的挂榜为陈恭尹儿媳之墓。月台左下有番禺县政府禁毁伤封树公告碑,右下为1931年番禺汪兆镛撰的《重修陈独漉先生墓碑》和任元熙撰并书、冯愿篆额、梁俊生镌石的《重修陈独漉先生之墓记》碑。1983年8月,陈恭尹墓被公布为广州市文物保护单位。

诗风如杜甫沉雄郁勃

陈恭尹的诗文著作,被汇编成一部《独漉堂集》。研究者指出,他的诗风格接近杜甫,沉雄郁勃,其中最具特色、最富价值的部分,是那些举目时艰、感怀身世、矢志抗清事业的作品,如《拟古之三》:“射虎射石头,始知箭锋利。居世逢乱离,始辨英雄士。我生良不辰,京洛风尘起。生死白刃间,壮心未云已。猛士不带剑,威武岂得申。丈夫不报国,终为愚贱人。中夜召仆夫,将适赵与秦。方建金石名,安念血肉身。抗手谢俦侣,明日西问津。”读来令人热血沸腾。又如《厓门谒三忠祠》:“山木萧萧风又吹,两厓波浪至今悲。一声望帝啼荒殿,十载愁人拜古祠。海水有门分上下,江山无地限华夷。停舟我亦艰难日,畏向苍苔读旧碑。”其怀古之意,故国之思,让人动容。又如《虎丘题壁》:“虎迹苍茫霸业沉,古时山色尚阴阴。半楼月影千家笛,万里天涯一夜砧。南国干戈征士泪,西风刀剪美人心。市中亦有吹篪客,乞食吴门秋又深。”他以伍子胥自比,寄寓了深沉的家国之念。其他如《西湖》《留别诸同人》《湘潭除夕》《岁暮登黄鹤楼》《怀古》等,或借古抒怀,或以古论今,都是内涵深刻、情感充沛的佳作。

他的诗中也透着对普通民众生活的深切关注。他生长在农村,在抗清复明的斗争中又亲眼目睹了平民百姓的生活疾苦,这些都被他写进诗中,为我们留下了一笔笔如“诗史”般的时代记录。如《耕田歌》中的“西邻典衣东卖犊”和《乞食翁》中的“下民日憔悴,上天安可测”。当时清廷的“迁海”政策也被他写进诗中,如“海滨何遥遥, 遥遥三千里。一里一千家,家家生荆杞”。

以木棉喻英雄吟咏至今

陈恭尹还写过许多描写岭南风物的诗歌,被誉为鲜明精切、锤炼功深,多有佳作。如《九日登镇海楼》之“五岭北来峰在地,九州南尽水浮天”,《南海神祠古木棉花歌》之“十丈珊瑚是木棉,花开红比朝霞鲜”,《甘竹滩上留别何皇图即送之罗浮》之“碧落敛云峰影满,秋溪凋叶瀑流明”等,都是被广为传诵、引用的名句,在今天的网络时代,更随着“国潮风”的热潮,变得愈加脍炙人口。他以壮阔的笔法描写木棉花:“粤江二月三月天,千树万树朱华开……浓须大面好英雄,壮气高冠何落落……”为木棉花奠定了英武、豪迈的艺术意象。这一意象成为岭南文化中最富代表性的艺术符号之一。

陈恭尹的诗歌对以后的诗歌创作产生了深远的影响。例如近代广东著名诗人黄节在青年时代写的《过大梁朱仙镇》二诗,就能看到《厓门谒三忠祠》一诗的影子。陈恭尹诗中透出的百折不挠的决心,为人民苦难大声疾呼的宏愿,具有穿越时空的力量。

“广东第一隶书高手”

陈恭尹有着较为先进的文学观。他在《次韵答徐紫凝》一诗中写道:“只写性情流纸上,莫将唐宋滞胸中。”重“性情”而非拘泥于字句,重创新而不盲从于古人,这是他给后人留下的宝贵精神财富。

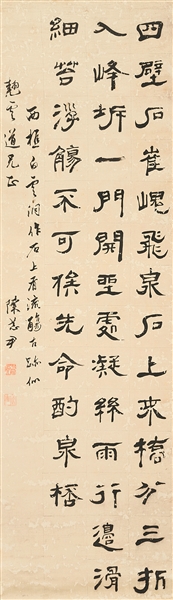

陈恭尹的书法也很精彩,时称清初“广东第一隶书高手”。他的笔法除古拙浑厚之外,更有一种洒脱高迈的气概。广州市北京路南段“太平沙”的题字,就源自陈恭尹之手。黄埔区夏园村挂在村口的“夏园乡”石匾,也是出自陈恭尹手书,至今仍在。陈恭尹的传世书迹目前主要收藏于北京故宫博物院、中国国家博物馆、广东省博物馆等地。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版