如果顾名思义,好像“现代书法”就是指当下时代的书法,不是古代书法。这样的理解是把“现代”看成时间的意义,对应于古代。比如像“近现代”的提法,其时间性就更加明确。如按这种表示过去和现在的时间意义理解“现代”,也就可以把中国十九世纪至今的书法,称为“现代书法”。

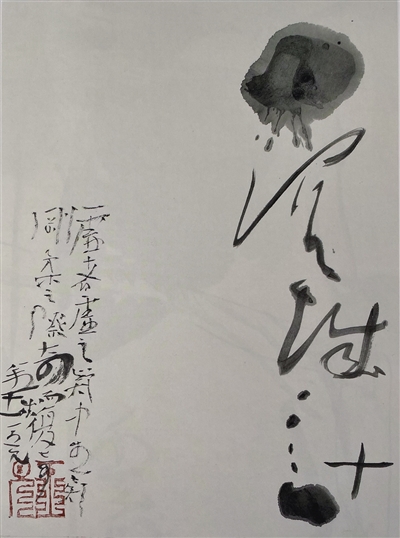

但是,另外一个“现代书法”指的则是按欧洲“现代绘画”的审美意识和法则进行划分的“现代书法”。这种“现代书法”提法,最初出现在日本,时间在20世纪五六十年代。后来日本的井上有一又成为“现代书法”的代表。这主要是赫伯特·里德把井上有一写进了《现代绘画简史》,使其成为具有国际影响力的艺术家。但是,里德并没有把井上有一的作品当成“现代书法”,而是当作东方形态的“现代绘画”。然而在中国,人们还是以“书法”的眼光看他,因此普遍把他看成“现代书法”的代表性人物。这就像一个硬币,里德看左面,我们看右面。

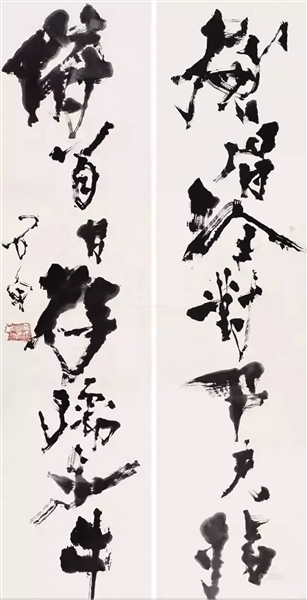

日本唯欧洲艺术马首是瞻。19世纪末至20世纪初,欧洲“现代绘画”的大潮风起云涌,其绘画思想很快也对日本书法造成了冲击。到了20世纪六七十年代,日本已经形成“少字书”“墨象派”等流派,后被统称为“现代书法”。但若究其本质,“现代书法”的创作理念、思想、趣味等依照欧洲“现代绘画”,端的是现代主义绘画的衣钵。而日本同时还有“传统派”书法,端的却是中国汉字书法的衣钵,其价值取向和审美取向与“现代书法”完全相反。所以日本的“现代书法”与“传统派”书法基本上成为一种对立的存在。

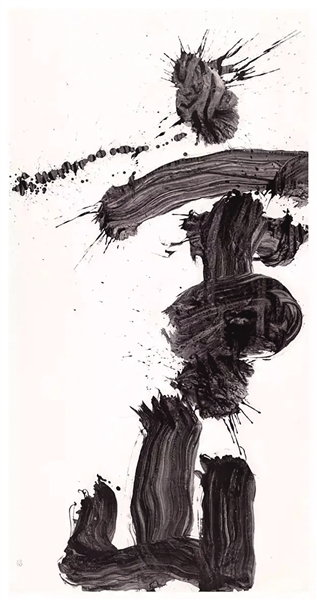

中国所谓的“现代书法”是受到日本“现代书法”和欧洲“现代绘画”的双重影响。其根源也还是欧洲的现代主义绘画。然而产生的原因比较勉强,发展也颇为艰难,而形成的认识却比较混乱。产生了一个既干扰了“书法”,又混乱了“现代书法”的问题——号称“现代书法”的人和事,总还是要打出“书法”的招牌,总是套上“书法”的概念,用破旧立新的简单逻辑进行言说。但实际上很多的“现代书法”已经不是什么“书法”了,有些已经外延到抽象画,但又不是真的抽象绘画。有些则早已越位成为“当代艺术”的样态了,比如“乱书”等。但还是坚称“现代书法”,其言说的逻辑是创新发展。

所以,“现代书法”的边界在哪里?衡量和界定的标准是什么?书法和现代书法的区别是什么?尺度清晰吗?等等,都需要在严肃的“批评”中,逐渐形成规则。不能随感而发。尤其是“现代书法”和“现代绘画”在当下都无法自立门户。我是“现代书法”和“传统书法”的双料,所以我十分清楚并深刻地感受到这种困境。

此外,我们应该了解中国书法的现代意识,一开始并非来自日本的“现代书法”和欧洲的“现代绘画”,而是日本“传统派”的书法给中国带来了“现代”意识。其原因是日本“传统派”的书法虽说是“传统”,但与中国传统书法相比,又表现出极为强烈的“现代”气息。而最早感受到这种气息并受到影响的地方是陕西西安。时间在20世纪七十年代中期,当时书法作为中日文化交流项目,由中国人民对外友好协会组织进行。西安是唐代长安古城,因此日本的“传统派”书法首先抵达了西安。后来陕西的书法家高峡、茹桂,篆刻家傅嘉义等都曾不同程度地受到日本传统派书法中的现代性影响。但日本的传统书法的“现代性”趣味又曾受到齐白石书法和石鲁书法的启发。

再说回欧洲“现代主义艺术”的发端。欧洲现代艺术的兴起,主要是工业革命。工业革命将“农业文明”转变为“工业文明”。农业文明是以农耕为主、手工业相辅的文明。工业革命则创新为以机械工业的制造为主,辅之以市场和商业消费的文明。由此全方位地改变了社会力量的主次,构成新的社会结构,形成新的思想和价值观念。这个改变非常大,而且又有第二次世界大战的影响。所以,欧洲的政治经济与文化艺术的秩序等发生了根本性的改变。此时此刻,以工业化社会为主干内容的“现代主义”也就应运而生。结果是在欧洲古代的经典文化艺术之外,又形成了一个新的以工业化为特征的“现代主义”。也可以说,“现代主义”是工业革命的产物。这就是欧洲“现代绘画”产生的背景和根源。

那么,从以上的简单梳理,我们如能略知“现代书法”的来龙去脉,也就大体明白什么叫“现代书法”。然后,我们还是要追问:中国所谓的“现代书法”到哪里去了?

“现代书法”如果一味地按照欧洲现代主义的审美意识和审美取向走,肯定是没有什么大的出路。尤其是法国苏拉热的抽象绘画逐渐把中国的书法精神和“书写”性特征发展到极致。而我们一些热衷于“现代书法”的艺术家还停留在苏拉热之前的水平。不仅如此,我们也完全没有看到:欧洲现代主义绘画在一开始,就对中国书法和中国水墨写意画有大量的学习和借鉴,并受到巨大的启示。无论是梵高、毕加索,还是米罗等,尤其以苏拉热最为典型。但他们绝不会说借鉴和学习了中国艺术。还有,欧洲现代主义绘画已经有百年历史,把“书写性”也发挥到淋漓尽致的程度,苏拉热的绘画成就算是一个句号。再则,盛行百年的现代绘画,早在20世纪六七十年代就算是寿终正寝。原来的“现代”已经变成了“传统”。所谓“当代艺术”又揭竿而起,肩负起解构现代、解构绘画、解构审美、解构艺术的“新使命”——博伊斯所谓“社会雕塑”的理念和“人人都是艺术家”彻底地告别了现代主义绘画。

那么,以效法“现代绘画”为主的“现代书法”将何去何从?我们要不要回到中国书法的根本,立足中国的现代,好好审视一下“现代书法”?

首先,我们能不能不要以欧洲“现代绘画”为圭臬?我们是否可以先从时间意义上的“现代”看近现代的书法表现?当然,如果从时间意义上确定“现代”起止则是一个大难题。这是史学界的任务。如果我们绕开呢?我们不要纠缠何时是“现代”的问题,先把书法的“现代性”理出来好不好?

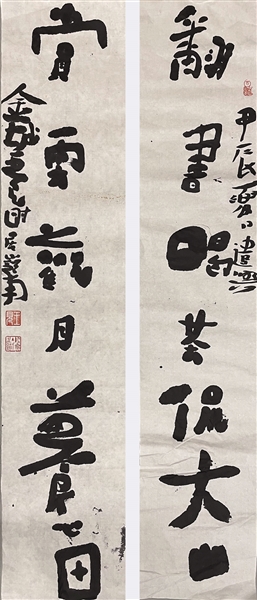

清人入关,这是历史之大变。从此,明代书法的狂放不羁和恣肆放荡的表现戛然而止。明代社会的书法状态是所谓“十个书家九个草”,而清代文人转入考据和文字训诂学。由明入清,完成了从挥洒张扬到完全钻进“故纸堆”埋头收敛的转型。这个反差太大了。但书法却因此而大变:一反唐宋元明时期的“二王”天下。金冬心漆书的刻板与二王风马牛不相及,郑板桥则非行非草非隶非篆居然“乱石铺路”。邓石如、赵之谦、徐三庚、陈鸿寿(曼生),皆独辟蹊径,自成家法。到了康有为,借《广艺舟双楫》大肆鼓吹民间碑书。然后有吴昌硕、于右任、谢无量、齐白石、徐悲鸿等又是各领风骚。文人刘石庵、何绍基、郑孝胥等也都门户自立……

晚清至民国书法,可谓群星灿烂。这些近现代的书法开始崭露个性,开始不拘一格,开始我行我素。这可不可以看成是中国场景的“现代”意识的书法呢?晚清至民国是西风东渐的时代,也是受到欧美“现代”之影响的年代和文化环境啊!所以先不要跟欧洲的现代主义艺术观念死缠烂打。但我们可将欧洲的现代主义作为一种参照,然后观察中国本土的人文环境以及现代和现代性产生的变化,从明末清初开始梳理观察,重点在晚清与民国到中华人民共和国时期的书法表现,再观察中国汉字书法受到外部文化冲击的变化。可否由此慢慢梳理出中国的“现代书法”,而不是欧洲现代绘画变种的“现代书法”?

文/王见(粤港澳大湾区美术家联盟书写艺术委员会主任)

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版