文:广州日报全媒体记者 卜松竹

图:广州日报全媒体记者 王维宣

广州大学城南汉二陵博物馆的“砥砺奋进 再续华章:新时代广州考古发现与文物保护利用成果展”,正在展出一批经文物考古工作者巧手修复的文物,这批文物首次与公众见面,引起了许多观众的好奇。

这批展品中,有发掘出土已近30年的漆木器,有近年出土的青铜器、陶器,都是记录着广州历史发展的宝贵资料。

它们是如何从“千疮百孔”变得“清新可人”的呢?记者专访了著名的“文物医生”,广州市文物考古研究院文物保护科技研究部主任、研究馆员吕良波。

修复小谷围青铜器

借助科学手段量化分析,再对症下药

在此次展览中呈现的、由广州市文物考古研究院独立承担的“广州市小谷围脆弱青铜器保护修复项目”,获得“2022全国优秀文物藏品修复项目”荣誉,在广东省内的文物修复机构中率先取得突破。

2003年—2004年,广州市文物考古研究所会同番禺文管办配合广州大学城建设,对小谷围岛进行抢救性考古发掘,清理汉代以来的古墓葬、古遗址145座(处),出土了一批青铜器。吕良波说:“广州地区出土的青铜器数量不少,但腐蚀矿化是普遍现象。因为广州埋藏环境氯离子的含量与国内其他地区比较并不低,且酸度最强。在广州地区地下水丰富的酸性土壤环境下,充足的氧气、二氧化碳和水,促使铜离子和铅离子不断往外迁移,造成很多出土青铜器已经没有铜本体,腐蚀状况在全国范围极具地方特点,是非常典型的脆弱青铜器。”

他指着一件电脑屏幕上的器物对记者说:“你猜猜这是什么材质?”“玉?石?”“不是,是铜器!出土的时候大家也都看不出来,是经过分析才确定是铜器,可见矿化程度有多高,它已经变成氧化锡了。”

“广州市小谷围脆弱青铜器保护修复项目”就是聚焦广州地区出土脆弱青铜器考古现场保护问题、脆弱青铜器本体修复方法、脆弱青铜器腐蚀机理以及广州地区高温高湿环境下加固材料选择四大难题。而挑选出来的46件脆弱青铜器也极富代表性。“墓葬群分布在小谷围的低矮丘陵,埋藏土壤环境为典型赤红壤。由于长期受到埋藏环境的侵蚀,这批青铜器存在不同程度的腐蚀,绝大部分已通体矿化,有的表面堆积着各种锈蚀产物,有的残缺、变形严重。”吕良波表示。

吕良波和同事们制定了严密的保护修复流程:首先借助离子色谱、X射线荧光、X射线衍射等手段对青铜器的成分、附着土、腐蚀产物等进行全面分析,然后进行表面清理与除锈,之后采用加固剂对青铜器进行加固,接下来黏接、补全、随色(即模拟还原文物原本色彩和新旧状况),最后还要进行详细的资料记录和存档。

这是广州第一次对出土的脆弱青铜器开展系统全面的量化分析,从显微观察到电解率、密度、吸水率的测试,一系列数据为“青铜器脆弱到什么程度”提供了依据。“我们要有数据出来,‘诊断’它(青铜器)得了一些什么‘病’,才能针对性地去给它开药。”吕良波说。

吕良波接着补充说:“真实性、最小干预、可再处理、可识别,这是我们在保护修复中必须遵循的几个原则。”修复过程中的每个步骤都建立在严密的科学结论基础之上。比如对加固材料的选择,需要综合考虑成膜性、渗透性、耐酸性、耐碱性、耐水性、黏结性等综合性能,还要考虑材料与青铜器之间的色度差。团队对初选的8种材料经过严格测试后,最终选定了两种主要材料。

又如除锈,一些关键的铜器细节,比如精美的纹饰、显示信息的铭文等部分,需要用心除锈使之显露出来。有害锈、活动锈,如含有氯离子的锈蚀,会持续地破坏铜器本体,所以也需要去除。而那些稳定的铜锈,一般可以不做处理。

吕良波表示,对广州出土文物保护来说,小谷围这批青铜器的修复最重要的价值是建立起一套完备的相关流程和制度,从事前的方案制定、路径选择,到整个过程中的资料记录和事后的整理归档,都必须有理有据,有条不紊。“如果这些文物以后再需要修复,那时的人们就能知道它们在我们修之前是什么样,我们修了哪些地方、怎样修的、用了什么材料,从而可以选择最科学有效的方法。”

为早期软陶“拼图”

计算机还不能代替人工

此次展出的一些文物来自增城金兰寺遗址、黄埔茶岭遗址,这两大遗址是近年来广州重要的考古发现,在公众中的知名度也比较高。其中金兰寺遗址清理发现500多平方米的贝丘堆积文化层,包括新石器时代晚期墓葬44座,出土陶鼎、陶豆等器物152件(套),有陶鼎、陶豆、陶釜、陶圈足罐等;茶岭遗址清理了新石器时代晚期至早商阶段的墓葬174座,随葬器物多为鼎、豆、罐、釜等。

“近年来我们发掘了很多先秦时期的遗迹,像甘草岭、茶岭、墨依山、金兰寺等,出土了很多陶器。但这些陶器的质量并不是很好,要不就是泥质的软陶或者夹砂陶,又或者是碎物葬——把器物打碎,然后铺到墓里去。”吕良波说,“所以它们并不像我们现在概念里的陶器,就算碎了,陶片也可以严丝合缝地拼合起来。它们(指出土软陶等)很多时候已经完全疏松了,散了,一动就碎。”

他在屏幕上点开一张墨依山出土的商代大口尊的图片,对我们说:“你看,就是这么一个墓,只能站一个人在里面。那它(大口尊)露出来之后怎么办?我们先拍了照做好记录,之后用石膏把它整体打包带回实验室。回来以后,先清洗上面露出来的部分,有裂缝的话先用石膏填补,处理完,把这部分用石膏包起来,再翻过来做另一面。用同样的办法处理完之后,再把里面的土掏出来,最后把石膏等包裹物去掉。”

同样在墨依山遗址,另一件商代大口尊被发现时已经被垮塌的墓土压扁了,也需要打石膏整体取回,然后再分块采集拼接。“它的陶片并不是每一块都可以严丝合缝的。我们只能给每一块陶片编号、绘图、拍照,把位置关系弄好,再慢慢地拼起来,拼了两个月。”吕良波说。吕良波还特别强调,对于一些有残缺或者破损得非常厉害的陶器,如果没有及时记录下陶片之间的位置关系,仅从形状上来判断是几乎完全无法拼接的,比如大量的碎物葬陶片标本,能复原的就很有限。

那么这种“拼图”工作能否借助计算机来完成呢?吕良波说,他们也关注过这方面的技术进展,但总体来看目前计算机还不能代替人工,因为很多陶片上的细节,计算机无法察觉到。“比如它们的厚薄、纹饰,是砸碎的还是敲碎的?我们在手工修的过程中,会慢慢建立起很多对器物的‘感觉’,从而认识到当时生活生产的一些细节。”吕良波说。

现在越来越多的文博机构设置了文物修复的专业队伍,一些著名的“文物医生”也“出圈”成为大众明星。但在吕良波看来,出土文物的修复和馆藏文物的修复有很大不同。对于出土文物来说,文物的保护在考古现场就开始了,由文物保护专业的人员根据现场情况制定预案,现场也应当配备相应的应急措施,不要拘泥于露出的器物本身,有条件的情况下可以采用整体打包提取的办法,既防止因现场条件的不足带来二次损害,也利于保存更丰富全面的考古资料。“保护和修复的工作可以说是伴随着考古发掘同步进行的,很多工作进行得越早就越有利。”他说。

保护东山大墓漆器

计划两年完成,实际用了五年

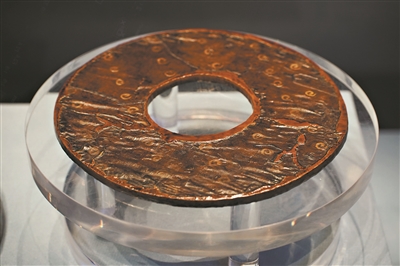

东山大墓出土的几件精美漆木器,包括一件耳杯、一件漆璧、一件漆器座,也是首次面向公众展出。漆璧和漆器座上面装饰着精美的动物纹和云纹图案,很有美感;耳杯底部的铭文“工旦如”,说明它是由一位名叫“旦如”的工匠所作。

1996年底在越秀区农林上四横路一个建筑工地内发现的东山大墓,是一座距今2100多年的西汉大型木椁墓。有关专家认为,该墓是广州继象岗山南越王墓、西村凤凰山大墓之后迄今所见的比较难得的西汉古墓。但有关这处重要考古发现的消息披露不多,此次展览是它少有地向公众展露真容。这座墓在广州考古史上创下数个新纪录,如构筑整个椁室的木料以各种榫卯结构扣合,不见一根铁钉,其榫卯结构之复杂为当时所见华南古墓葬之最。

漆器是东山大墓最引人瞩目的发现之一,墓中出土的430余件(套)漆、木、陶、玉、铁、竹各类器物,有不少填补了广州考古学史上的空白。这些漆木器包含有漆璧、案、耳杯、多层果物架、匙、木厕、木出行仪仗俑等多个类型,含有“水”“工平”“工萬”“工恶”“樊後”等300多个漆绘及刻画文字符号,再次证明了2000多年前岭南地区就可能有了自己的漆器制造业。

由于岭南地区环境潮湿多雨、土壤酸性,所以广州地区出土的漆木器实物相对来说很少。这批漆木器的“幸存”就显得尤为难得。据《广州东山发现西汉南越国大型木椁墓出土大批珍贵漆木器》所述,“由于该墓原埋藏较深,且墓的底层及周边皆以掺和了炭渣、竹木屑及原坑土的胶黏土层层夯填密封,故华南一般难得一见的大量漆木器都基本得以保存”。

记者了解到,这批漆木器在出土时含有大量水分,为防止自然干燥引起收缩、龟裂和变形,只能继续让它们保持水分。近20年来,它们一直被浸泡在纯净水中保存。随着时间的推移,虽然漆木器浸泡在水中能保持外形,却难以抑制木胎腐败、漆膜脱落、褪色等劣化现象日益加重。

吕良波告诉记者,2016年7月,广州市文物考古研究院从中挑选出31件文物委托湖北省博物馆进行脱水加固定型保护。修复人员首先对它们的病害情况进行了具体的整理和分类,之后运用三维视频显微镜、扫描电镜能谱分析、红外光谱分析等现代仪器分析方法,对漆膜的形貌、结构以及成分进行了精细的研究,最终采用乙二醛复合液法(乙二醛+催化剂+助剂+渗透剂)进行脱水加固定型保护。

运用这种方法处理漆木器时,先要对漆木器进行清洗,同时测量尺寸、称重量、照相、摄像及文字记录等,尽可能多地保留文物当时状态的基础信息。之后用不同浓度的乙二醛对要脱水的饱水木漆器进行多次浸泡渗透置换填充,待器物被乙二醛复合液渗透至恒重后,将器物从浸泡液中取出进行聚合反应;器物中的乙二醛聚合反应结束后,再一次称重、量尺、照相、录像和文字记录,进行干燥处理。随后按照“照相→制胎→粘贴→补配→打磨→上色、做旧”的流程展开修复:首先对所需修复的部位编号,进行多角度的照相记录,并做好详细的文字记录;对木胎残破严重的器物需制胎,可选用相同年代出土的古木进行补配;对起翘、卷曲的漆膜选用水性黏接剂黏贴,修复的方法和材料应尽量采用传统的方法和原始材料。

“当时计划两年完成,实际用了五年。”吕良波说。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版