今年66岁的陈显丹,是1986年三星堆“一、二号坑”主要发掘者,在60岁从四川文物考古研究院副院长的职位上退休后,他依然是四川文物考古研究院的研究员,继续进行着关于三星堆的考古研究。

“如今提到的‘三星堆遗址时隔多年重启发掘’应该属于误读,三星堆遗址一直都在发掘。”陈显丹说,当年他为了保护三星堆遗址而奔走,一直在和砖瓦厂的挖掘机抢时间;如今看到新的发掘手段和技术,与当年的抢救性发掘相比,他感叹真是“一个天上,一个地下”。

文、图/广州日报全媒体记者 张丹

陈显丹将采访地点定在四川成都的人民公园,“那边的茶馆是商人们喝茶聊生意的地方,这边的茶馆是文化学者交流的地方。”他津津乐道地向记者解释着喝茶中的“学问”,随后他又说到广东的“喝茶”应该主要还是吃茶点,而成都的“喝茶”就是纯喝茶。伴随着茶碗中清亮的绿色茶叶起伏,陈显丹缓缓讲出了自己与三星堆的故事。

与砖瓦厂比“进度”抢救遗址

“三星堆是一直在发掘的,这么多年基本没有停止过。”面对外界“三星堆三十多年后重启发掘”的说法,陈显丹表示,从20世纪80年代到2019年新发现的3号祭祀坑,几乎每年的冬春两季,都是三星堆考古发掘的时间,也才有了除祭祀坑以外、包括东南西北城墙遗迹和宫殿遗址等发现。

陈显丹认为,可能是在刚刚发现三星堆遗址,以及之后进一步进行三星堆遗址发掘时,因为发掘的手段以及紧急程度不同,才会因此被误认为是三星堆遗址发掘工作按下了“暂停键”。

陈显丹坦言,相比较考古发掘的过程,对于三星堆遗址保护的过程反而很少有人提及。但是,从他个人的经历来说,才能体会到三星堆遗址当年面临的不单是“发掘多少”的问题,而是“是否还能留下”的问题。

他回忆,在1978年前后,人民公社在广汉向阳镇一带开办了许多乡镇企业,而开办最多的就是砖瓦厂。当时砖瓦厂的主要“原料”,就是位于如今三星堆月亮湾附近的土方。

“当时也知道砖瓦厂挖的土方有可能是遗址的一部分,但是没有办法,只能先抢救最迫切的部分。”陈显丹说,后来的考古发掘才知道,当年被挖的三星堆的“土埂”,是三星堆古城城墙的一部分。

“当时只能进行抢救性发掘,每天都在抢工期,你不挖他们就挖了。”陈显丹说,时间紧迫,考古队员们在和砖瓦厂的工人们抢进度。为了能够发掘出更多的文物,往往考古队员们都在小帐篷里,在昏暗的灯光下夜以继日地进行发掘工作。

一、二号祭祀坑震惊世人

据了解,从1934年首次考古发掘以来,三星堆遗址共开展了37次发掘,发掘面积不到2万平方米,而三星堆遗址的总分布面积达12平方公里,目前的发掘面积仅占总面积的千分之二。

而三星堆第一次被世人所知,是在1986年的夏天。

1986年7月18日,砖厂工人骑着自行车闯进工作站,告诉时任三星堆遗址考古站站长的陈德安,“挖砖挖出玉刀来了”。之后经过拼接,陈德安等人才发现,被砖厂工人称作“刀”的东西原来是玉戈、玉璋等物。陈德安意识到这非常重要,当天上午就打电话给四川省文物考古研究所所长赵殿增汇报这一发现。经上报,国家文物局同意发掘。

接下来的两个月里,在一号、二号祭祀坑内,相继出土了金器、玉石、青铜器、象牙等近7000件各类遗物。“那几天完全是懵的,从来没见过这样的青铜人头像,只知道这遗址价值是非常大的,接下来会发现什么谁都不可预知。”陈德安回忆,至今他仍然记得当时发现“纵目青铜面像”时自己的那种震惊,而且这种震惊不是一两次,是不断地带来未知的震惊。

陈德安在《三星堆大事记》中写道:“8月14日,距一号祭祀坑东南约30米处发现二号祭祀坑。8月20日至9月17日,发掘清理二号祭祀坑,出土铜、金、玉、石等珍贵文物1302件(包括残件和残片中可识别出的个体),象牙67根,海贝约4600枚。”

而如今三星堆博物馆内陈列的大多数重要文物,如青铜大立人、青铜神树、黄金面罩、金杖等国宝级文物都出自这“两坑”。

积极奔走促三星堆成 “国保”

时任1986年三星堆遗址考古发掘负责人的陈显丹,也忙着为三星堆遗址申请全国重点文物保护单位而准备材料,积极奔走。

从1986年底到1987年底,陈显丹都在为三星堆成为全国重点文物保护单位“抢时间”。他回忆,一般情况下,一个考古遗址申请成为全国文保单位,需要很多的程序和时间,在成为市级、省级文保单位之后再申请全国文保单位。“但是三星堆没有那么多的时间。” 陈显丹说。

他告诉记者,在三星堆还没有成为全国文保单位之前,周边的砖瓦厂依然在继续施工,高高的烟囱中不断冒出的烟,都像是“文化和历史的焚烟”。

“我当时就在准备好材料之后,和广汉文化局的相关负责人一起,到北京找国家文物局的领导廖井丹汇报三星堆遗址的情况。”陈显丹说,令他们没有想到的是,廖井丹在了解到情况之后,马上同意了与两人的会面。

“当时为了节省从住宿酒店到会面地点的时间,我俩就在路边各自买了一个红薯垫肚子。”陈显丹笑着说,在会面之后,他们在汇报完了三星堆遗址的出土现状之后,廖井丹还进一步询问了砖瓦厂的规模数量和大小,以及每天作业的土方量等,并承诺“会亲自去看看。”

之后不久,承诺到现场看看的廖井丹果然履行了承诺,到四川现场看了这批出土的文物,并向文化部门、文物局的相关领导提出“必须保护起来”。

到1988年初,三星堆遗址由国务院公布为全国重点文物保护单位。“当时的名单中只有三星堆遗址。”陈显丹说,当公布下来之后,他拿着全国重点文物保护的文件,到现场叫停了所有的砖瓦厂作业。自此,三星堆遗址才真正保护了下来。

考古发掘手段已有“天壤之别”

“当三星堆遗址保护下来之后,考古工作终于可以不用那么着急地‘抢工程’了。”陈显丹说,在1988年之后,1989年又进行了城墙城址的遗迹考古调查;在2000年,发现了三星堆城址的布局情况;2005年,发现了三星堆遗址的大型建筑,并在2020年之前发现了宫殿建筑的遗址。

“如此前都认为北边的城墙是以鸭子河为界,而此后的发现表明,城墙在鸭子河对岸也有,进一步确定了遗址城墙的范围。”陈显丹说。

2019年11月底,由四川省文物局主导用探沟法在一号、二号祭祀坑旁进行发掘,进一步发现了三号坑到八号坑等6个新的祭祀坑。

“现在回过头来看,当年砖瓦厂作业还是造成了比较大的破坏。”他感慨道,当时城墙作为重要的遗址,每天都会被挖掉五六米的土方,城墙和一些建筑遗址都被挖没了。“像一些瓦片之类的遗存,经常由于还未发掘完就被挖走了。”

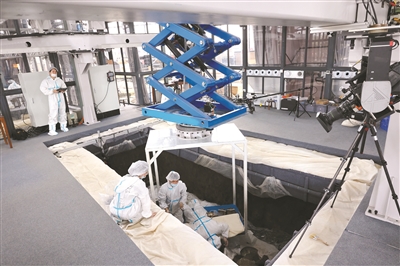

而相比较此前紧张的抢救性发掘,此次三号到八号祭祀坑的发掘则更加专业和完备。“当年我们就只能从农民那里买些竹子搭个简易的工棚,24小时挑灯夜战。”陈显丹介绍,现在则是刚一发现新的祭祀坑,就马上建起了方舱,采用恒温恒湿技术保护文物,而且还有文保单位24小时待命,出现问题可马上进行处理,实现“全方位监控、3D打印模型”。“和我们发掘一、二号祭祀坑时的条件相比,简直是一个天上,一个地下。” 陈显丹感慨道。

史无前例的“集团作战”

据了解,此次三号祭祀坑到八号祭祀坑的发掘工作中,共有全国34家科研单位“集团作战”攻关四川广汉三星堆遗址考古发掘,通过现代科技手段,构建考古发掘现场预防性保护新模式,为我国考古发掘和研究树立了新标杆。

而此次三星堆祭祀区考古发掘,既有北京大学、四川大学、上海大学、社科院考古所、成都文物考古研究院等高校文博单位和考古研究院(所),也有动物学、植物学、环境学、冶金学等在内的多学科交叉创新研究团队不时忙碌于现场。

“所以我认为三星堆遗址三号到八号祭祀坑的考古发掘,在全国考古史上也具有里程碑的意义。”陈显丹举例,如此多科研单位的合作攻关是“史无前例”的,像消防大队都到了考古现场,而作为研究分析团队的医院,会对祭祀坑内的焚烧情况进行专业的判断,“判断当时起火的火势和起火点等。” 陈显丹说。

据分析,三号祭祀坑的年代属于商代晚期,与一号坑的年代基本相当;通过其埋藏方式——最后丢进去的都是象牙,可以基本确定为祭祀埋藏坑;神奇的青铜器再次出现,而且有了新的创新;新出土的多件文物当中,反映出当时古蜀与中原相互联系,并且联系相当紧密,在传承了中原地区技艺的同时,也进行了改造和创新。

多种符号或为三星堆“文字”

在三星堆博物馆内展出的诸多文物中,陈显丹用“高”“大”“奇”“特”四个字进行了概括和诠释。

在出土的三星堆文物中,“青铜神树”树干高384厘米,通高396厘米,由树座和树干两部分组成。青铜立人像整体由高182厘米立人像和高80厘米台座两大部分接铸而成,通高262厘米,重达180公斤。再加上青铜面具的纵目造型等,令所有参观过三星堆博物馆的观众都记忆深刻。

针对三星堆文化是否存在有“文字”,陈显丹说,他个人是倾向于三星堆文化已经存在“文字”,只不过到目前还没有被完全破解。

他解释,比如在神树以及权杖的一些部位,都会“记录”着几个类似的符号进行不同的组合,而这种组合不像是花纹,而是作为符号代表特定意义存在的,组合起来则具有“记录”的意义。

正如那些已经被破解的古文字需要经历许多年去不断发现和积累,才能了解文字代表的意义一样,陈显丹也认为,三星堆文化的“文字”也需要在今后不断的考古发现中进行不断积累和对比解读,才能真正被破解,“相信三星堆文化是有文字的。” 陈显丹说。