越向上 越广州·温暖之城

文/广州日报全媒体记者章程(除署名外)

图/广州日报全媒体记者孙嘉晖、王燕、周伟良、李波、苏俊杰、王维宣、陈忧子、杨耀烨、廖雪明、高鹤涛、吴子良、庄小龙、杨泽彬、骆昌威摄 通讯员穗团宣

内容整理/黄婉华、陈雅诗

每一个人都是主角,每一分付出都弥足珍贵,每一束光芒都熠熠生辉!

在广州的我们,选一地奋斗,择一城而居,安放梦想也安顿生活;在广州的我们,始终是这座城市不平凡的骄傲,是我们成就寻常巷陌里的人间烟火气,拼出这座城市的温暖底色;在广州的我们,既投入城市敞开的温暖怀抱,更以凡人微光簇拥起炙热蓬勃的温情和善意。人和城双向奔赴、彼此成就,让幸福成为从一个人到一座城的内在逻辑。

全运年之始,广州日报发起“我们是冠军!”全民征集活动,邀请广大市民网友记录拍摄身边来自一线、坚守基层、服务城市、饱含故事的温暖凡人,并通过广州日报全媒体平台推荐他们成为“城市冠军人物”。这场持续至今的全民互动,让一曲曲广州凡人歌久久回荡,让一个个平民英雄故事点亮人心,更在全民共迎十五运会的热烈氛围中,让一句句“我们是冠军”的骄傲心声充盈城市每个角落。

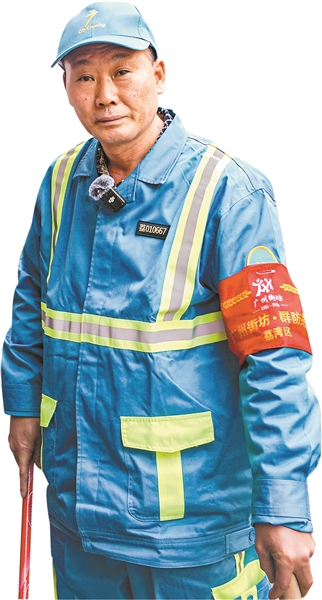

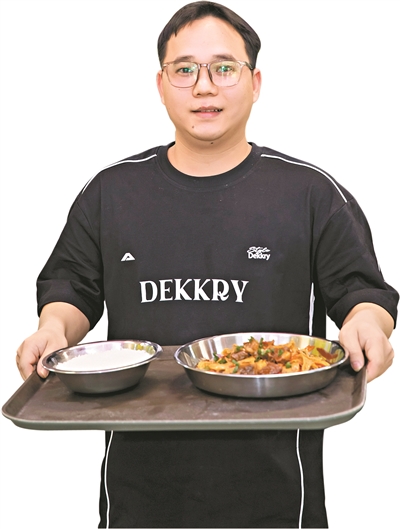

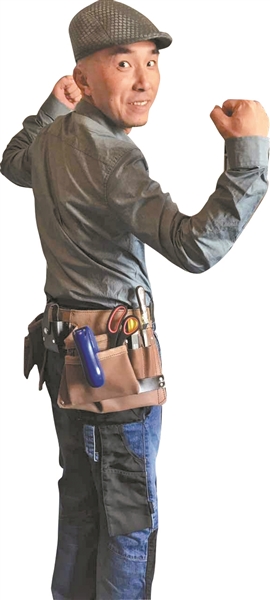

从朝拾落英、守护花城的河涌美容师谢全,到以“一号餐”延续爱心的餐馆老板戴家洪;从通过篮球让更多人在广州找到归属感的贺翰,到负责十五运会场馆一带的保洁“管家”王凤丽;从带领团队志愿服务40000小时的“80后”王志强,到为十五运会掌勺的昔日冬奥总厨陈伟雄……这些“城市冠军人物”来自各行各业,其中有公交师傅、的哥、外卖小哥,也有环卫工人、船员、个体户,还有运动员、教练员、志愿者等。无论身处什么岗位,无论扮演何种角色,他们日复一日坚守一线、服务城市,各自发光,相互照亮,让整座城市熠熠生辉。从他们身上,我们看到在平凡生活中奋力发光的自己;看到一座从不辜负任何一束微光的城市;看到我们是城市的一分子,城市也是我们的一部分,在人与城相契相守中,温暖的力量生生不息。

人物故事

河涌美容师谢全

在美景里当河涌美容师

繁花盛开的时节,紫荆花花瓣散落在驷马涌内,河涌美容师谢全在河上一手撑杆稳船,一手持网围拢花瓣,反复操作,将细碎花瓣集中到一处,再用打捞杆将花瓣捞起。负责河涌保洁两年多,谢全从心里爱上了这份工作。他的脸和手臂都被晒得黝黑,手掌也因为长时间握着竹杆而长起厚茧。“驷马涌越来越漂亮,在美景里工作,是一件美差事。”他说。工作时看到涌面的落花,他还会别出心裁将其围成一颗巨大的爱心,“摆个图案让大家看看,开心一下。”

驷马涌荔湾区段全长2.2公里,谢全每天都要来回十几趟。“晨检”一般从凌晨开始,他一路沿着河涌往前走,河涌的每个点位都了然于胸。观察好当天保洁的重点,他才会带上全套河涌保洁工具出发。近两年,谢全清理了约20吨垃圾。除了做好保洁工作,谢全还当上了河涌保护志愿者,参加巡河、生态科普等宣传工作,服务时间累计超过5000小时。看到大家齐心协力保护环境,他更加觉得自己的工作有意义。(文/广州日报全媒体记者全杰)

广州大学附属小学保安肖祝军

能够记住上千个孩子的名字

在广州大学附属小学,保安肖祝军凭借一项“神技”——北校区1500多个孩子,他能记住大多数人的名字、班级,还能将许多孩子与其家长准确对应,宛如校园里的“人脸识别仪”。一个普通的放学日,校门口被家长围得水泄不通。这时,一个家长焦急地走到肖祝军面前:“师傅,我来接孩子,他下午要请假。”肖祝军看了一眼,立刻微笑着回应:“小宏(化名)的妈妈吧?你稍等一下,孩子马上就下来。”

肖祝军并非天生记忆力超群,他能拥有这项“神技”,全靠日复一日地刻苦记忆。工作间隙,他总是捧着学生花名册,嘴里默默念叨。每天家长接送孩子时,他会认真观察孩子和家长的长相、穿着和神态,加强记忆。平常放学家长没来时,孩子们喜欢围在肖祝军身边,兴奋地分享生活趣事。“多了解一些知识,和孩子们聊天时就能有共同语言,也能更好地理解家长们的想法。”肖祝军说。他的“神技”以及对孩子们的关爱,温暖了每一个人的心。 (文/广州日报全媒体记者魏丽娜)

广州市外来工篮球协会会长贺翰

篮球让我们证明了自己

在广州这座充满温暖之城里,贺翰的故事如同一部励志电影。1996年,贺翰来到广州,先是在一家高尔夫俱乐部负责安保,后来又转岗销售高尔夫会员卡。一开始,贺翰觉得和人打交道很难,但走出第一步之后,越来越得心应手。后来,他从事体育场地建设,扎根体育行业,一干就是几十年。

贺翰与篮球的缘分,始于务工之余的闲暇时光。“广州市外来工篮球队”成立后,开始参加一些小型比赛,圈子逐渐扩大。2015年,贺翰恰好看到了广州日报报道的“广州市市运会即将增加外来务工组别篮球赛”的信息,立刻带着队伍报了名。最终,他们拿下了第七名。2015年,贺翰在球队的基础上成立了广州市外来工篮球协会。10年来,协会不仅组织了数十场赛事,还参与了国家级赛事——2020年中国篮球公开赛广州站的承办工作,创造了“外来工篮球协会”办“国家赛事”的先例。“篮球让我们证明自己,也让我们融入这座城市。” 贺翰说。(文/广州日报全媒体记者黄维)

餐饮店老板戴家洪

免费“一号餐”温暖一座城

每至饭点,在广州大道北的一家餐馆,如果客人点单时提出要“一号餐”,服务员就会心照不宣,端来一碗满满的鸡饭、支竹牛腩饭或猪杂汤粉,全单免费。“一号餐”由饭店创始人戴家洪设立。2016年前后,他来到广州打工,一时遭遇了困境,一位经营潮汕菜馆的老板请他免费吃了一碗卤肉排骨饭。“那种温暖的感觉,我现在都记得。”戴家洪说,后来,他打工、创业、开饭店。2022年年初,饭店生意逐渐稳定。回想起那顿温暖人心的卤肉排骨饭,他生出一个想法——能不能为有需要的人提供一顿免费的餐食?于是就有了“一号餐”。

今年是设立“一号餐”的第4年,戴家洪说:“我最初是想着帮助别人,后来形成了好口碑,现在生意也不错。”有一回,一位顾客进店点了“一号餐”,吃完后付了600元,说是为下一个吃“一号餐”的人付的,这让戴家洪很是惊喜。如今,戴家洪的饭店成了附近的“街坊饭店”,“一号餐”也成了饭店和食客之间的温暖暗号。(文/广州日报全媒体记者何钻莹、何瑞琪)

天河区城市管理第二保洁所所长王凤丽

打扫“城市客厅”迎四方客

对环境卫生工作,王凤丽有一套严格的标准——“路见本色,席地而坐”。她是广州市天河区城市管理第二保洁所所长,负责的区域涵盖承办多项赛事的体育场馆及其周边,总面积超过300万平方米,还支援天河体育中心的保洁工作。这段时间,王凤丽每天都抽时间外出巡查,日行上万步,“挑剔”路面的整洁程度。“我们是这座城市的‘管家’,要将‘城市客厅’打扫干净,迎接客人。”

在环卫行业工作了37年,王凤丽保障过多项重大赛事。30多年前,年仅18岁的王凤丽从河南老家来到广州做环卫工人。年轻的王凤丽有冲劲、有热情,工作中她经常琢磨怎么拿扫帚能节省体力、提高效率,下了班就“充电”学习,通过了本科自考,从一线转至环卫所的管理岗位。王凤丽带过的环卫队伍最多时有1000多人,她经常向所里的环卫工人分享自己的学习经历,还善于发掘他们的闪光点,激励他们找到自己的人生方向。(文/广州日报全媒体记者何钻莹)

广州志愿驿站旗舰站站长王志强

志愿团队服务时长超40000小时

对“80后广州仔”王志强而言,北京路步行街不仅是城市的文旅名片,更是他投身志愿服务的热土。

20多年前,还是大学生的王志强便与同学组建志愿队,投身敬老助老服务。2010年,广州亚运会期间,他辞去工作,参与志愿服务筹备工作。亚运会闭幕后,他全身心投入城市志愿服务,坚持至今。他成立了广州市越秀区星火社会服务发展中心,帮助一线志愿服务者更好地开展工作,后来开始承接多个志愿驿站的运营工作。从2020年起,他便扎根在北京路的志愿驿站,为户外工作者送温暖,为群众解心忧,为青少年讲党史,为游客做向导等,带领团队累计贡献志愿服务时长超过40000小时。“我和很多伙伴都已经报名成为城市志愿者,北京路志愿服务驿站也将成为众多城市文明形象窗口中的一个,我们希望用充满活力的志愿服务面貌,让粤港澳大湾区乃至全国各地的人感受到这座城市的热情。”(文/广州日报全媒体记者苏赞 实习生郝于蓝)

繁忙喧嚣的城市街头,一份香气四溢的免费“一号餐”,让忙碌的游子在烟火氤氲中重拾前行的力量;人流如织的地铁站,一场默契高效的爱心接力,让突发晕厥的乘客转危为安;温馨明亮的社区托育园内,牙牙学语的孩子们在老师陪伴下嬉戏玩耍,“幼有所育”的幸福在家门口落地开花……行走在广州的街头巷陌,暖心瞬间总会不期而遇,这座流淌着崇德向善基因的千年商都,善行义举“润物细无声”,甚至让人们“日用而不觉”。

“城市不仅要有高度,更要有温度。”“现代化人民城市应当是物质文明和精神文明相协调的城市。”习近平总书记的殷殷嘱托,为建设现代化人民城市擘画了清晰蓝图。

南海之滨,珠江之畔,善如潮涌。作为国家重要中心城市,广州高擎文明之炬,凝聚向上向善力量,在“着力建设崇德向善的现代化文明城市”征程上砥砺前行,把文明基因嵌入云山珠水,绘就一幅温暖鲜活的城市发展新画卷。

温暖之城,源自那道闪耀羊城的精神之光

文明如风,传递温暖;文明如光,照亮人心。今年5月,全国精神文明建设表彰大会在北京召开,广州市48个先进典型捧回“国字号”荣誉。成绩的背后,是广州市精神文明建设历史性成就的缩影。一直以来,广州坚持以思想之旗引领文明之风,推动形成向上向善的社会风尚,为奋力谱写中国式现代化广州实践新篇章提供源源不断的精神动力。

“富强、民主、文明、和谐……”在羊城大街小巷,社会主义核心价值观的宣传标语随处可见,“讲文明树新风”的公益广告滚动播放,潜移默化地将精神文明建设融入市民日常生活。截至目前,广州建成8万多个户外大牌、电子大屏、地铁灯箱等公益宣传载体,常态化开展社会主义核心价值观宣传引导,让文明新风浸润城市每个角落。

和风抚心扉,细雨润无声。未成年人是祖国的未来与希望,未成年人思想道德建设是精神文明建设的基础工程。

在广州南武实验小学,“全国公益之星”“广东好人”李建辉走上校园讲台,用自身经历分享奉献故事,传递大爱情怀;在合兴苑小学,“全国道德模范”赖宣治倾情讲述以跳绳点亮莘莘学子的冠军梦、振兴乡村教育的励志故事;在广州市第四中学打造“行走的思政课”,学生们走进全国首个代表联络站,在实践中了解全过程人民民主……为引导未成年人扣好人生第一粒扣子,广州用好用活思政课堂,传递向上向善的精神力量。

榜样的力量正激励着更多羊城儿女见贤思齐、择善而从。路遇断桥事故,街坊黄福林、唐群辉、王国梁三人化身拦车英雄,紧急拦停后方车辆;发现欲跳江轻生母子,公交司机张志德奋力一抱,救下两条鲜活生命……每逢关键时刻,总有平民英雄作出“逆行”选择,这正是一座城市精神文明程度的最好诠释。近年来,广州深入开展身边好人、道德模范发掘推荐和学习宣传,截至目前,全市培育选树全国道德模范7人,超过全省半数;推荐评议“中国好人”192人,位居全省第一。

精神如炬,照亮全城。在羊城这片热土上,榜样的力量、道德的光辉如同珠江的波光,映照着每一处角落,滋润着崇德向善的种子在人们心中生根发芽,筑牢城市精神文明建设根基,让“温暖之城”的底色更加厚重明亮。

温暖之城,源自那抹热心奉献的“志愿红”

聚志愿微光,汇温暖星河。志愿服务是社会文明进步的重要标志,也是城市善治的一面明镜。作为国内志愿服务事业起步最早、发展最快、规模最大的城市之一,广州深入推动志愿服务制度化、常态化、专业化,健全志愿服务体系,弘扬志愿精神,不断擦亮志愿之城“金名片”,为新时代超大城市文明善治写下鲜活注脚。

街道、社区、公园、市场……在“两热”防控一线,随处可见广大党员干部志愿者的身影,大家带着扫帚、水桶等工具,深入绿化带里“隐蔽处”、天台楼顶“小空间”,对蚊虫孳生地逐一清理,全力保障市民群众健康平安。近年来,广州积极发挥基层党组织引领和党员带头作用,通过“党建+志愿”模式,开展党员干部“全员志愿”行动,推动在职党员回社区报到参与志愿服务,让社区治理更添温度。同时,“专业社工+志愿服务”“退役军人+志愿服务”“骑手+志愿服务”等模式不断涌现,全市志愿服务队伍愈发多元,让志愿服务人人可为、处处可为。截至目前,广州已有超610万名注册志愿者、超2.4万个注册志愿服务组织(团体)、累计服务时长超2.2亿小时。

“感谢你们的陪伴,让我感到很温暖,这个社会充满了温情。”独居老人刘婆婆紧握着志愿者的手连声道谢。围绕“一老一小”和困难群体需求,广州涌现了“广州家姐”“金秋送暖”“志愿一夏”“家社童行”“红棉老兵”等多个志愿服务品牌项目。聚焦百姓民生,广州积极组织扶老爱幼、济困解难、扶弱助残、支教助学、文化惠民等志愿服务,建立健全精准高效的志愿服务供给体系。

让志愿服务在身边,让幸福“触手可及”,是广州市建设志愿服务阵地的初衷。去年6月,中央社会工作部在广州召开健全志愿服务体系工作部署推进会,提出要把社区作为志愿服务的主阵地、主场景。为畅通服务社区居民“最后一公里”,广州全力构建“15分钟志愿服务圈”,按照“六有”标准,在区、镇(街道)、村(社区)党群服务中心、新时代文明实践中心(所、站)、公园、图书馆等场所打造标准化志愿站点,让志愿服务融入城市每个角落,温暖身边每一处。

志愿服务,无疑是城市精神图谱中温暖厚重的一抹底色。从社区便民服务到公共场所秩序维护,从赛事活动引导到心理疏导服务,从关爱孤寡老人到守护留守儿童,一抹抹“志愿红”遍及城市每个角落,温暖了整座城,托起羊城儿女“稳稳的幸福”。

温暖之城,源自那股扎根基层的群防群治力量

“99.09%”,这是2024年度广州群众安全感指数。在羊城,安全感是融入日常的温暖细节,是深夜街头闪烁的那盏警灯,是突发事件中迅速响应处置的那抹身影,是“最后100米”的高效守护。

去年冬日的一个深夜,在越秀区矿泉街道王圣堂村石马塘街,一辆电动自行车发生自燃,附近王圣堂村联防队最小应急单元的队员们闻讯后第一时间赶到现场,一边劝离围观群众,一边熟练使用应急消防设备将大火扑灭。

为守护好现代城市社会治安防控的“最后100米”,广州聚合各部门、各单位、各场所安保负责人、保安员、联防队员、网格员、志愿者等各类群防力量,组建“最小应急单元”,协助公安机关先期处置突发公共安全事件,实现“1分钟自救、3分钟互救、5分钟增援到位”,把满满的安全感送到居民“家门口”。目前,全市在线运行最小应急单元29332个,累计聚合各类群防共治力量51.36万人。今年以来,全市最小应急单元积极协助处置各类突发事件1500余起。这一支支遍布城市各个角落的“平安力量”,攥指成拳,守护着一方平安。

放眼羊城大地,目之所及暖意融融。校园内,道德模范、身边好人讲授带着“热气”的思政课,传递大爱与担当;社区里,“红马甲”志愿者倾心陪伴孤寡老人,送去温暖与关爱;街头巷尾,“最小应急单元”群防共治力量巡逻瞭望,排查隐患,带来满满安全感……温暖与善意在羊城大地蔚然成风,崇德向善的社会氛围充盈城市每处角落,稳稳托起万千市民群众对美好生活的期盼,让温暖之城的名片愈发鲜亮夺目。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版