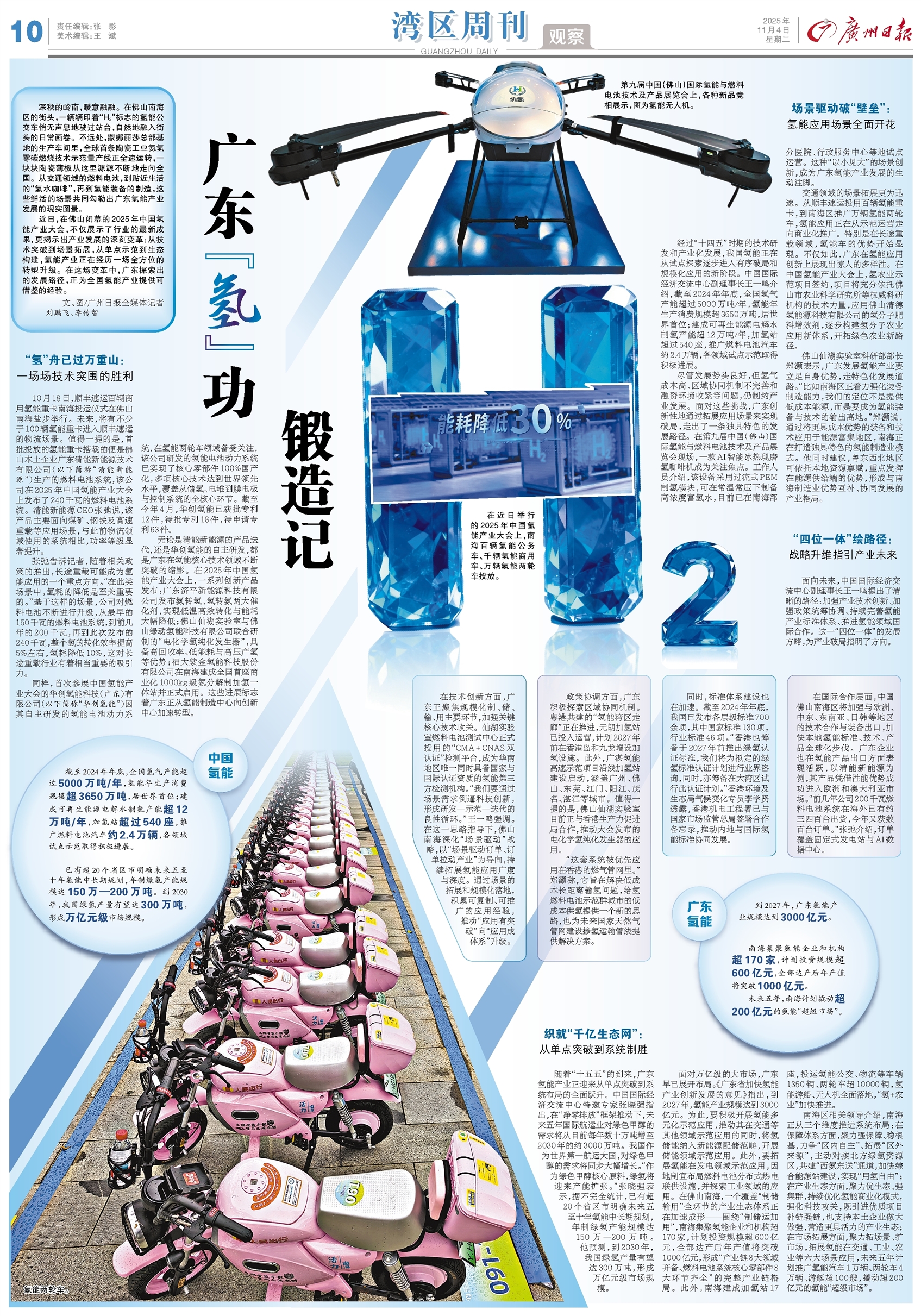

深秋的岭南,暖意融融。在佛山南海区的街头,一辆辆印着“H2”标志的氢能公交车悄无声息地驶过站台,自然地融入街头的日常画卷。不远处,蒙娜丽莎总部基地的生产车间里,全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线正全速运转,一块块陶瓷薄板从这里源源不断地走向全国。从交通领域的燃料电池,到贴近生活的“氢水咖啡”,再到氢能装备的制造,这些鲜活的场景共同勾勒出广东氢能产业发展的现实图景。

近日,在佛山闭幕的2025年中国氢能产业大会,不仅展示了行业的最新成果,更揭示出产业发展的深刻变革:从技术突破到场景拓展,从单点示范到生态构建,氢能产业正在经历一场全方位的转型升级。在这场变革中,广东探索出的发展路径,正为全国氢能产业提供可借鉴的经验。

文、图/广州日报全媒体记者刘鹏飞、李传智

“氢”舟已过万重山:

一场场技术突围的胜利

10月18日,顺丰速运百辆商用氢能重卡南海投运仪式在佛山南海盐步举行。未来,将有不少于100辆氢能重卡进入顺丰速运的物流场景。值得一提的是,首批投放的氢能重卡搭载的便是佛山本土企业广东清能新能源技术有限公司(以下简称“清能新能源”)生产的燃料电池系统,该公司在2025年中国氢能产业大会上发布了240千瓦的燃料电池系统。清能新能源CEO张弛说,该产品主要面向煤矿、钢铁及高速重载等应用场景,与此前物流领域使用的系统相比,功率等级显著提升。

张弛告诉记者,随着相关政策的推出,长途重载可能成为氢能应用的一个重点方向。“在此类场景中,氢耗的降低是至关重要的。”基于这样的场景,公司对燃料电池不断进行升级,从最早的150千瓦的燃料电池系统,到前几年的200千瓦,再到此次发布的240千瓦,整个氢的转化效率提高5%左右,氢耗降低10%,这对长途重载行业有着相当重要的吸引力。

同样,首次参展中国氢能产业大会的华创氢能科技(广东)有限公司(以下简称“华创氢能”)因其自主研发的氢能电池动力系统,在氢能两轮车领域备受关注,该公司研发的氢能电池动力系统已实现了核心零部件100%国产化,多项核心技术达到世界领先水平,覆盖从储氢、电堆到膜电极与控制系统的全核心环节。截至今年4月,华创氢能已获批专利12件,待批专利18件,待申请专利63件。

无论是清能新能源的产品迭代,还是华创氢能的自主研发,都是广东在氢能核心技术领域不断突破的缩影。在2025年中国氢能产业大会上,一系列创新产品发布:广东济平新能源科技有限公司发布氨转氢、氢转氨两大催化剂,实现低温高效转化与能耗大幅降低;佛山仙湖实验室与佛山绿动氢能科技有限公司联合研制的“电化学氢纯化发生器”,具备高回收率、低能耗与高压产氢等优势;福大紫金氢能科技股份有限公司在南海建成全国首座商业化1000kg级氨分解制加氢一体站并正式启用。这些进展标志着广东正从氢能制造中心向创新中心加速转型。

场景驱动破“壁垒”:

氢能应用场景全面开花

经过“十四五”时期的技术研发和产业化发展,我国氢能正在从试点探索逐步进入有序破局和规模化应用的新阶段。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣介绍,截至2024年年底,全国氢气产能超过5000万吨/年,氢能年生产消费规模超3650万吨,居世界首位;建成可再生能源电解水制氢产能超12万吨/年,加氢站超过540座,推广燃料电池汽车约2.4万辆,各领域试点示范取得积极进展。

尽管发展势头良好,但氢气成本高、区域协同机制不完善和融资环境收紧等问题,仍制约产业发展。面对这些挑战,广东创新性地通过拓展应用场景来实现破局,走出了一条独具特色的发展路径。在第九届中国(佛山)国际氢能与燃料电池技术及产品展览会现场,一款AI智能冰热现磨氢咖啡机成为关注焦点。工作人员介绍,该设备采用过流式PEM制氢模块,可在常温常压下制备高浓度富氢水,目前已在南海部分医院、行政服务中心等地试点运营。这种“以小见大”的场景创新,成为广东氢能产业发展的生动注脚。

交通领域的场景拓展更为迅速。从顺丰速运投用百辆氢能重卡,到南海区推广万辆氢能两轮车,氢能应用正在从示范运营走向商业化推广。特别是在长途重载领域,氢能车的优势开始显现。不仅如此,广东在氢能应用创新上展现出惊人的多样性。在中国氢能产业大会上,氢农业示范项目签约,项目将充分依托佛山市农业科学研究所等权威科研机构的技术力量,应用佛山清德氢能源科技有限公司的氢分子肥料增效剂,逐步构建氢分子农业应用新体系,开拓绿色农业新路径。

佛山仙湖实验室科研部部长郑灏表示,广东发展氢能产业要立足自身优势,走特色化发展道路。“比如南海区正着力强化装备制造能力,我们的定位不是提供低成本能源,而是要成为氢能装备与技术的输出高地。”郑灏说,通过将更具成本优势的装备和技术应用于能源富集地区,南海正在打造独具特色的氢能制造业模式。他同时建议,粤东西北地区可依托本地资源禀赋,重点发挥在能源供给端的优势,形成与南海制造业优势互补、协同发展的产业格局。

“四位一体”绘路径:

战略升维指引产业未来

面向未来,中国国际经济交流中心副理事长王一鸣提出了清晰的路径:加强产业技术创新、加强政策统筹协调、持续完善氢能产业标准体系、推进氢能领域国际合作。这一“四位一体”的发展方略,为产业破局指明了方向。

在技术创新方面,广东正聚焦规模化制、储、输、用主要环节,加强关键核心技术攻关。仙湖实验室燃料电池测试中心正式投用的“CMA+CNAS双认证”检测平台,成为华南地区唯一同时具备国家与国际认证资质的氢能第三方检测机构。“我们要通过场景需求倒逼科技创新,形成研发—示范—迭代的良性循环。”王一鸣强调。在这一思路指导下,佛山南海深化“场景驱动”战略,以“场景驱动订单、订单拉动产业”为导向,持续拓展氢能应用广度与深度。通过场景的拓展和规模化落地,积累可复制、可推广的应用经验,推动“应用有突破”向“应用成体系”升级。

政策协调方面,广东积极探索区域协同机制。粤港共建的“氢能湾区走廊”正在推进,元朗加氢站已投入运营,计划2027年前在香港岛和九龙增设加氢设施。此外,广湛氢能高速示范项目沿线加氢站建设启动,涵盖广州、佛山、东莞、江门、阳江、茂名、湛江等城市。值得一提的是,佛山仙湖实验室目前正与香港生产力促进局合作,推动大会发布的电化学氢纯化发生器的应用。

“这套系统被优先应用在香港的燃气管网里。”郑灏称,它旨在解决低成本长距离输氢问题,给氢燃料电池示范群城市的低成本供氢提供一个新的思路,也为未来国家天然气管网建设掺氢运输管线提供解决方案。

同时,标准体系建设也在加速。截至2024年年底,我国已发布各层级标准700余项,其中国家标准130项,行业标准46项。“香港也筹备于2027年前推出绿氢认证标准,我们将为拟定的绿氢标准认证计划进行业界咨询,同时,亦筹备在大湾区试行此认证计划。”香港环境及生态局气候变化专员李学贤透露,香港机电工程署已与国家市场监管总局签署合作备忘录,推动内地与国际氢能标准协同发展。

在国际合作层面,中国佛山南海区将加强与欧洲、中东、东南亚、日韩等地区的技术合作与装备出口,加快本地氢能标准、技术、产品全球化步伐。广东企业也在氢能产品出口方面表现活跃,以清能新能源为例,其产品凭借性能优势成功进入欧洲和澳大利亚市场。“前几年公司200千瓦燃料电池系统在海外已有约三四百台出货,今年又获数百台订单。”张弛介绍,订单覆盖固定式发电站与AI数据中心。

织就“千亿生态网”:

从单点突破到系统制胜

随着“十五五”的到来,广东氢能产业正迎来从单点突破到系统布局的全面跃升。中国国际经济交流中心特邀专家张晓强指出,在“净零排放”框架推动下,未来五年国际航运业对绿色甲醇的需求将从目前每年数十万吨增至2030年的约3000万吨。我国作为世界第一航运大国,对绿色甲醇的需求将同步大幅增长。“作为绿色甲醇核心原料,绿氢将迎来产能扩张。”张晓强表示,据不完全统计,已有超20个省区市明确未来五至十年氢能中长期规划,年制绿氢产能规模达150万—200万吨。他预测,到2030年,我国绿氢产量有望达300万吨,形成万亿元级市场规模。

面对万亿级的大市场,广东早已展开布局。《广东省加快氢能产业创新发展的意见》指出,到2027年,氢能产业规模达到3000亿元。为此,要积极开展氢能多元化示范应用,推动其在交通等其他领域示范应用的同时,将氢储能纳入新能源配储范畴,开展储能领域示范应用。此外,要拓展氢能在发电领域示范应用,因地制宜布局燃料电池分布式热电联供设施,并探索工业领域的应用。在佛山南海,一个覆盖“制储输用”全环节的产业生态体系正在加速成形——围绕“制储运加用”,南海集聚氢能企业和机构超170家,计划投资规模超600亿元,全部达产后年产值将突破1000亿元,形成“产业链8大领域齐备、燃料电池系统核心零部件8大环节齐全”的完整产业链格局。此外,南海建成加氢站17座,投运氢能公交、物流等车辆1350辆、两轮车超10000辆,氢能游船、无人机全面落地,“氢+农业”加快推进。

南海区相关领导介绍,南海正从三个维度推进系统布局:在保障体系方面,聚力强保障、稳根基,力争“区内自主”、拓展“区外来源”,主动对接北方绿氢资源区,共建“西氨东送”通道,加快综合能源站建设,实现“用氢自由”;在产业生态方面,聚力优生态、强集群,持续优化氢能商业化模式,强化科技攻关,既引进优质项目补链强链,也支持本土企业做大做强,营造更具活力的产业生态;在市场拓展方面,聚力拓场景、扩市场,拓展氢能在交通、工业、农业等六大场景应用,未来五年计划推广氢能汽车1万辆、两轮车4万辆、游艇超100艘,撬动超200亿元的氢能“超级市场”。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版