现代化 广州话 10

“临江喧万井,立地涌千艘。气脉雄如此,由来是广州。”明代文学家汤显祖笔下的广州,四海通商、气象峥嵘,一派繁荣景象。

千百年来,开放、创新的“海洋基因”一直流淌在广州的城市血脉中。如今,广州被国家赋予“彰显海洋特色的现代化城市”的全新定位,这座城市正以“二次创业”的勇毅姿态竞探海洋、踏浪追光,全面提升经略海洋的核心竞争力,打造世界领先的海洋创新发展之都。向海图强,逐梦深蓝,广州有“大把世界”!

文/广州日报全媒体记者杜娟

猪笼入水

小辞典:寓意财源广进、财路亨通。

近年来,广州围绕“12218”现代化产业体系,聚焦“港、船、能、药、游”五大海洋产业赛道,海洋经济展现出澎湃动力。

水润万物,遇水则发。在中国传统文化中,“水”代表着机遇和繁荣,在粤语文化中往往还被视为财富的象征。对广州海洋产业来说,踏上海洋强国建设的快车道,好似“猪笼入水”一般,开辟了一片广阔新天地。

2024年9月,国务院批复《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》,在广州城市性质中赋予了“彰显海洋特色的现代化城市”定位。2025年年初,全市海洋领域首个战略性、纲领性的中长期规划《广州市建设海洋创新发展之都规划》印发实施。全新的城市定位和海洋规划,为广州向海图强、逐梦深蓝提供了新的机遇。

2023年12月,广船国际建造的全球最大吨位豪华客滚船“MOBY LEGACY”(莫比·雷格斯)号在广州启航,内装材料实现100%国产化,显示出广州船舶制造的雄厚实力。截至目前,广州集聚了20多家船舶制造企业,手持民船订单超200艘,排期到2029年。广州造船年生产能力超550万载重吨,单船造船能力突破40万吨。2024年全市船舶制造业总产值超500亿元。

2025年5月,阿尔及利亚、突尼斯、埃及三条北非海铁联运班列从株洲经南沙港密集首发,将中国内陆腹地与非洲大陆市场紧密缝合。作为“全国最大的内贸集装箱枢纽港”,广州港持续推进“江海铁”多式联运建设,搭建内陆地区经广州港出海的海铁联运通道网络,成为各方争相合作的“超级接口”。

广州还致力于在南海生物宝库挖掘利用新产品,积极向海问药。中国科学院南海海洋研究所基于海水钝顶螺旋藻株开发的高端化妆品取得1.3亿元市场佳绩,同时储备了一系列具有成药前景的药物先导化合物,3—5年内有望申请临床试验。

近年来,广州围绕“12218”现代化产业体系,聚焦“港、船、能、药、游”五大海洋产业赛道,海洋经济展现出澎湃动力。2024年发布的中国海洋新兴产业指数报告中,广州位居全国第一梯队;《世界领先海事之都》研究报告显示,2024年广州全球排名第25位,海洋科技、港口物流等领域位居世界前列;“新华·波罗的海国际航运中心发展指数”表明,2019年—2024年广州连续5年保持全球第13位,2025年升至第12位。

燃冰成炬

从“梦想”号大洋钻探船建造入列到全球首次“深海采火”……广州聚焦“深潜、深钻、深网、极地”,加快打造国家级海洋科技基础设施矩阵。

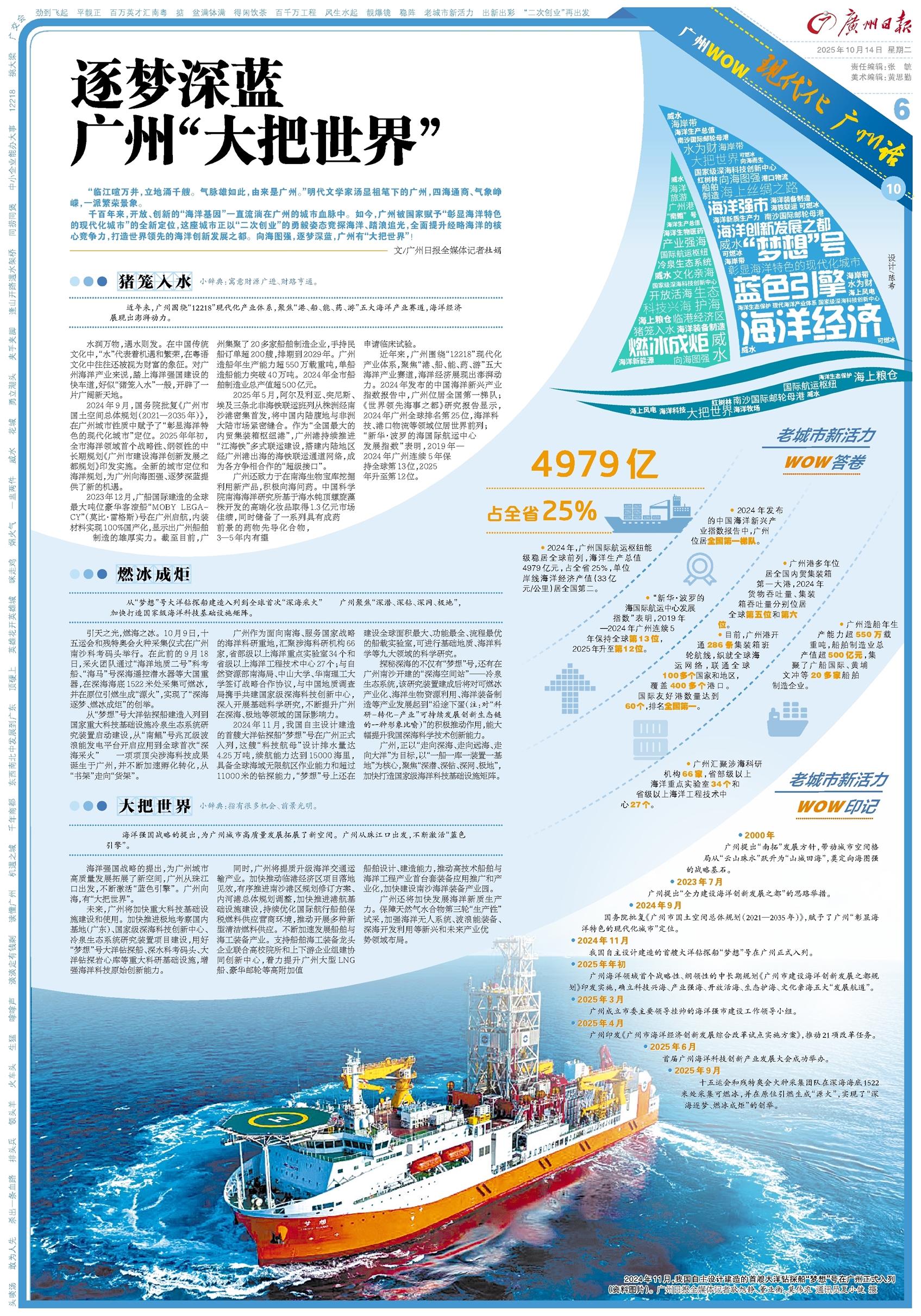

引天之光,燃海之冰。10月9日,十五运会和残特奥会火种采集仪式在广州南沙科考码头举行。在此前的9月18日,采火团队通过“海洋地质二号”科考船、“海马”号深海遥控潜水器等大国重器,在深海海底1522米处采集可燃冰,并在原位引燃生成“源火”,实现了“深海逐梦、燃冰成炬”的创举。

从“梦想”号大洋钻探船建造入列到国家重大科技基础设施冷泉生态系统研究装置启动建设,从“南鲲”号兆瓦级波浪能发电平台开启应用到全球首次“深海采火”……一项项顶尖涉海科技成果诞生于广州,并不断加速孵化转化,从“书架”走向“货架”。

广州作为面向南海、服务国家战略的海洋科研重地,汇聚涉海科研机构66家,省部级以上海洋重点实验室34个和省级以上海洋工程技术中心27个;与自然资源部南海局、中山大学、华南理工大学签订战略合作协议,与中国地质调查局携手共建国家级深海科技创新中心,深入开展基础科学研究,不断提升广州在深海、极地等领域的国际影响力。

2024年11月,我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号在广州正式入列,这艘“科技航母”设计排水量达4.25万吨,续航能力达到15000海里,具备全球海域无限航区作业能力和超过11000米的钻探能力,“梦想”号上还在建设全球面积最大、功能最全、流程最优的船载实验室,可进行基础地质、海洋科学等九大领域的科学研究。

探秘深海的不仅有“梦想”号,还有在广州南沙开建的“深海空间站”——冷泉生态系统,该研究装置建成后将对可燃冰产业化、海洋生物资源利用、海洋装备制造等产业发展起到“沿途下蛋(注:对“科研-转化-产业”可持续发展创新生态链的一种形象比喻)”的积极推动作用,能大幅提升我国深海科学技术创新能力。

广州,正以“走向深海、走向远海、走向大洋”为目标,以“一船一库一装置一基地”为核心,聚焦“深潜、深钻、深网、极地”,加快打造国家级海洋科技基础设施矩阵。

大把世界

小辞典:指有很多机会、前景光明。

海洋强国战略的提出,为广州城市高质量发展拓展了新空间。广州从珠江口出发,不断激活“蓝色引擎”。

海洋强国战略的提出,为广州城市高质量发展拓展了新空间,广州从珠江口出发,不断激活“蓝色引擎”。广州向海,有“大把世界”。

未来,广州将加快重大科技基础设施建设和使用。加快推进极地考察国内基地(广东)、国家级深海科技创新中心、冷泉生态系统研究装置项目建设,用好“梦想”号大洋钻探船、深水科考码头、大洋钻探岩心库等重大科研基础设施,增强海洋科技原始创新能力。

同时,广州将提质升级海洋交通运输产业。加快推动临港经济区项目落地见效,有序推进南沙港区规划修订方案、内河港总体规划调整,加快推进港航基础设施建设,持续优化国际航行船舶保税燃料供应营商环境,推动开展多种新型清洁燃料供应。不断加速发展船舶与海工装备产业。支持船舶海工装备龙头企业联合高校院所和上下游企业组建协同创新中心,着力提升广州大型LNG船、豪华邮轮等高附加值船舶设计、建造能力,推动高技术船舶与海洋工程产业首台套装备应用推广和产业化,加快建设南沙海洋装备产业园。

广州还将加快发展海洋新质生产力。保障天然气水合物第三轮“生产性”试采,加强海洋无人系统、波浪能装备、深海开发利用等新兴和未来产业优势领域布局。

老城市新活力·WOW答卷

•2024年,广州国际航运枢纽能级稳居全球前列,海洋生产总值4979亿元,占全省25%,单位岸线海洋经济产值(33亿元/公里)居全国第二。

•2024年发布的中国海洋新兴产业指数报告中,广州位居全国第一梯队。

•“新华·波罗的海国际航运中心发展指数”表明,2019年—2024年广州连续5年保持全球第13位,2025年升至第12位。

•广州港多年位居全国内贸集装箱第一大港,2024年货物吞吐量、集装箱吞吐量分别位居全球第五位和第六位。

•目前,广州港开通286条集装箱班轮航线,织就全球海运网络,联通全球100多个国家和地区,覆盖400多个港口。国际友好港数量达到60个,排名全国第一。

•广州造船年生产能力超550万载重吨,船舶制造业总产值超500亿元,集聚了广船国际、黄埔文冲等20多家船舶制造企业。

•广州汇聚涉海科研机构66家,省部级以上海洋重点实验室34个和省级以上海洋工程技术中心27个。

老城市新活力·WOW印记

•2000年

广州提出“南拓”发展方针,带动城市空间格局从“云山珠水”跃升为“山城田海”,奠定向海图强的战略基石。

•2023年7月

广州提出“全力建设海洋创新发展之都”的思路举措。

•2024年9月

国务院批复《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》,赋予了广州“彰显海洋特色的现代化城市”定位。

•2024年11月

我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号在广州正式入列。

•2025年年初

广州海洋领域首个战略性、纲领性的中长期规划《广州市建设海洋创新发展之都规划》印发实施,确立科技兴海、产业强海、开放活海、生态护海、文化亲海五大“发展航道”。

•2025年3月

广州成立市委主要领导挂帅的海洋强市建设工作领导小组。

•2025年4月

广州印发《广州市海洋经济创新发展综合改革试点实施方案》,推动21项改革任务。

•2025年6月

首届广州海洋科技创新产业发展大会成功举办。

•2025年9月

十五运会和残特奥会火种采集团队在深海海底1522米处采集可燃冰,并在原位引燃生成“源火”,实现了“深海逐梦、燃冰成炬”的创举。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版