文、图/广州日报全媒体记者 杨晓明 通讯员/张绮华

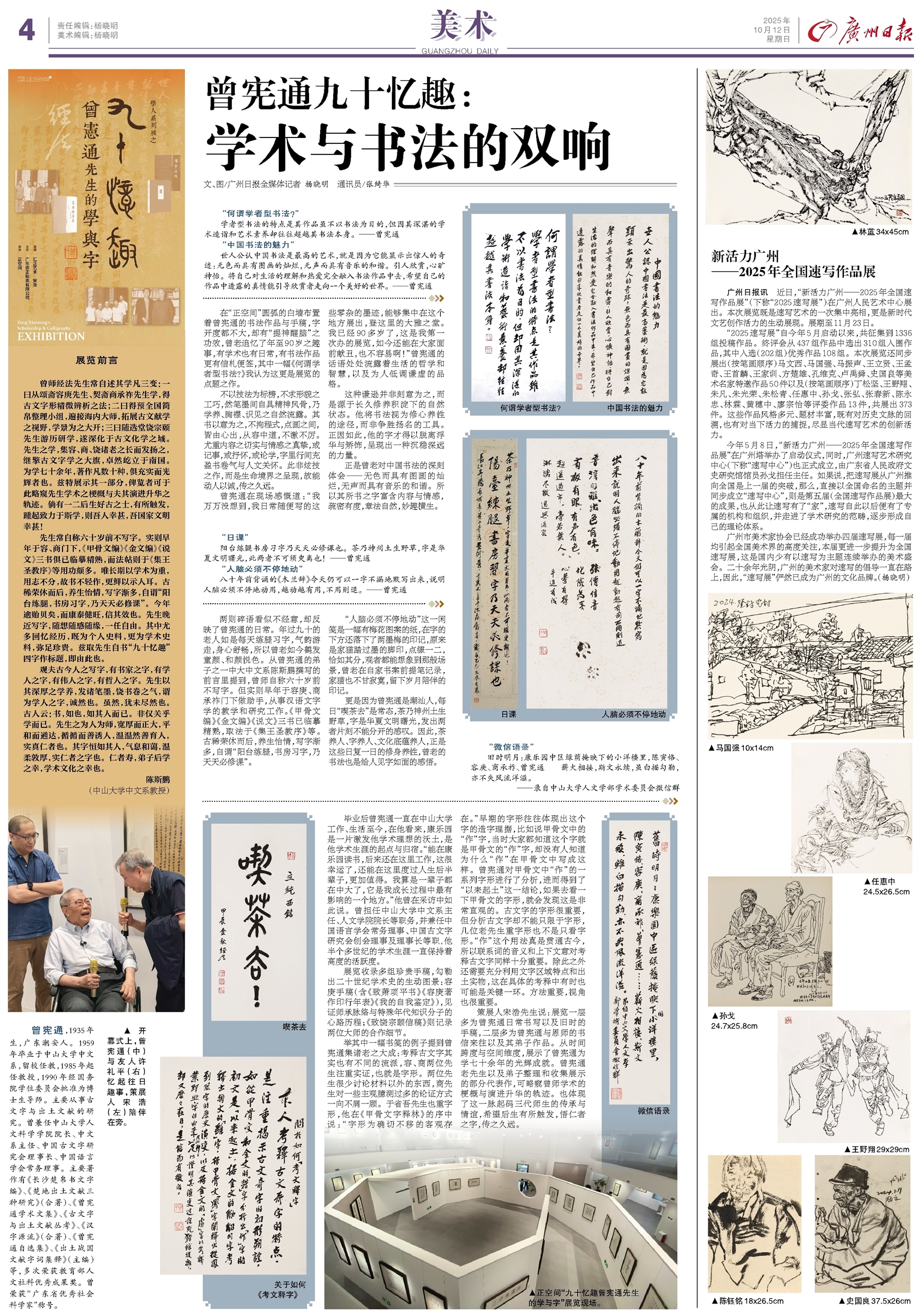

展览前言

曾师经法先生常自述其学凡三变:一曰从颂斋容庚先生、契斋商承祚先生学,得古文字形精微辨析之法;二曰得预全国简帛整理小组,遍接海内大师,拓展古文献学之视野,学景为之大开;三曰随选堂饶宗颐先生游历研学,遂深化于古文化学之域。先生之学,集容、商、饶诸老之长而发扬之,继擎古文字学之大旗,卓然屹立于南国。为学七十余年,著作凡数十种,俱充实而光辉者也。兹特展示其一部分,俾览者可于此略窥先生学术之梗概与夫其演进升华之轨迹。倘有一二后生好古之士,有所触发,踵起致力于斯学,则吾人幸甚,吾国家文明幸甚!

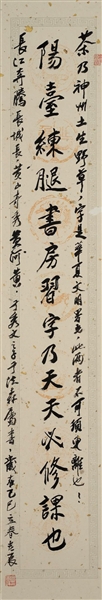

先生常自称六十岁前不写字。实则早年于容、商门下,《甲骨文编》《金文编》《说文》三书俱已临摹精熟,而法帖则于《集王圣教序》等用功颇多。唯长期以学术为重,用志不分,故书不轻作,更鲜以示人耳。古稀荣休而后,养生怡情,写字渐多,自谓“阳台练腿,书房习字,乃天天必修课”。今年逾贻贝矣,而康泰健旺,信其效也。先生晚近写字,随想随感随缘,一任自由。其中尤多回忆经历,既为个人史料,更为学术史料,弥足珍贵。兹取先生自书“九十忆趣”四字作标题,即由此也。

观夫古今人之写字,有书家之字,有学人之字,有伟人之字,有哲人之字。先生以其深厚之学养,发诸笔墨,饶书卷之气,谓为学人之字,诚然也。虽然,犹未尽然也。古人云:书,如也,如其人而已。非仅关乎学而已。先生之为人为师,宽厚而正大,平和而通达,循循而善诱人,温温然善育人,实真仁者也。其字恒如其人,气息和蔼,温柔敦厚,实仁者之字也。仁者寿,弟子后学之幸,学术文化之幸也。

陈斯鹏(中山大学中文系教授)

曾宪通,1935年生,广东潮安人。1959年毕业于中山大学中文系,留校任教,1985年起任教授,1990年经国务院学位委员会批准为博士生导师。主要从事古文字与出土文献的研究。曾兼任中山大学人文科学学院院长、中文系主任、中国古文字研究会理事长、中国语言学会常务理事。主要著作有《长沙楚帛书文字编》、《楚地出土文献三种研究》(合著)、《曾宪通学术文集》、《古文字与出土文献丛考》、《汉字源流》(合著)、《曾宪通自选集》、《出土战国文献字词集释》(主编)等,多次荣获教育部人文社科优秀成果奖。曾荣获“广东省优秀社会科学家”称号。

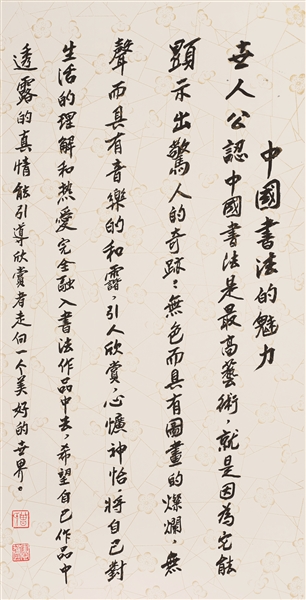

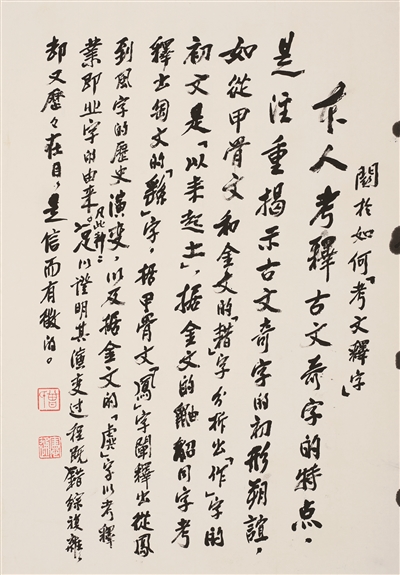

“何谓学者型书法?”

学者型书法的特点是其作品虽不以书法为目的,但因其深湛的学术造诣和艺术素养却往往超越其书法本身。——曾宪通

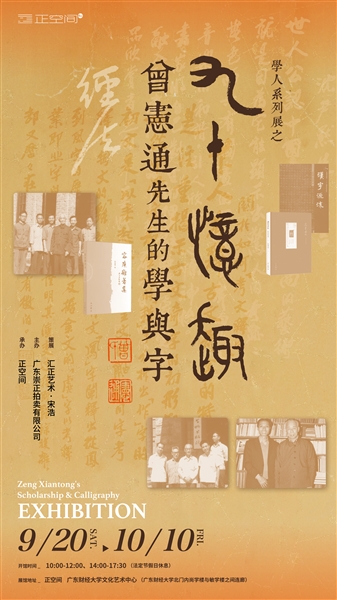

“中国书法的魅力”

世人公认中国书法是最高的艺术,就是因为它能显示出惊人的奇迹:无色而具有图画的灿烂,无声而具有音乐的和谐。引人欣赏,心旷神怡。将自己对生活的理解和热爱完全融入书法作品中去,希望自己的作品中透露的真情能引导欣赏者走向一个美好的世界。——曾宪通

在“正空间”圆弧的白墙布置着曾宪通的书法作品与手稿,字开度都不大,却有“提神醒脑”之功效,曾老追忆了年至90岁之趣事,有学术也有日常,有书法作品更有信札便签,其中一幅《何谓学者型书法?》我认为这更是展览的点题之作。

不以技法为标榜,不求形貌之工巧,然笔墨间自具精神风骨,乃学养、胸襟、识见之自然流露。其书以意为之,不拘程式,点画之间,皆由心出,从容中道,不激不厉。尤重内容之切实与情感之真挚,或记事,或抒怀,或论学,字里行间充盈书卷气与人文关怀。此非炫技之作,而是生命境界之呈现,故能动人以诚,传之久远。

曾宪通在现场感慨道:“我万万没想到,我日常随便写的这些零杂的墨迹,能够集中在这个地方展出,登这里的大雅之堂。我已经90多岁了,这是我第一次办的展览,如今还能在大家面前献丑,也不容易啊!”曾宪通的话语处处流露着生活的哲学和智慧,以及为人低调谦虚的品格。

这种谦逊并非刻意为之,而是源于长久修养积淀下的自然状态。他将书法视为修心养性的途径,而非争胜扬名的工具。正因如此,他的字才得以脱离浮华与矫饰,呈现出一种沉稳深远的力量。

正是曾老对中国书法的深刻体会——无色而具有图画的灿烂,无声而具有音乐的和谐。所以其所书之字富含内容与情感,疏密有度,章法自然,妙趣横生。

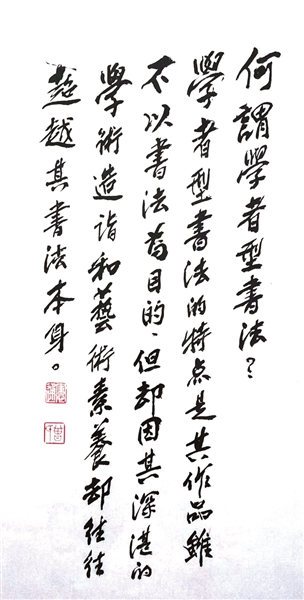

“日课”

阳台练腿书房习字乃天天必修课也。茶乃神州土生野草,字是华夏文明曙光,此两者不可须臾离也!——曾宪通

“人脑必须不停地动”

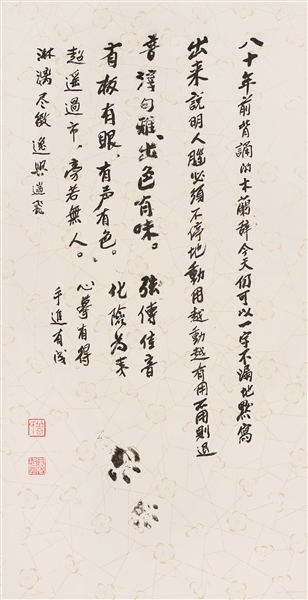

八十年前背诵的《木兰辞》今天仍可以一字不漏地默写出来,说明人脑必须不停地动用,越动越有用,不用则退。——曾宪通

两则碎语看似不经意,却反映了曾宪通的日常。年过九十的老人如是每天练腿习字,气韵游走,身心舒畅,所以曾老如今鹤发童颜、和颜悦色。从曾宪通的弟子之一中大中文系陈斯鹏撰写的前言里提到,曾师自称六十岁前不写字。但实则早年于容庚、商承祚门下做助手,从事汉语文字学的教学和研究工作。《甲骨文编》《金文编》《说文》三书已临摹精熟,取法于《集王圣教序》等。古稀荣休而后,养生怡情,写字渐多,自谓“阳台练腿,书房习字,乃天天必修课”。

“人脑必须不停地动”这一闲笺是一幅有梅花图案的纸,在字的下方还落下了两墨梅的印记,原来是家猫踏过墨的脚印,点缀一二,恰如其分,观者都能想象到那般场景,曾老在自家书案前提笔记录,家猫也不甘寂寞,留下岁月陪伴的印记。

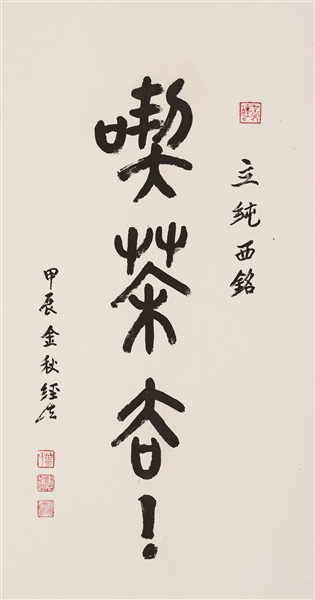

更是因为曾宪通是潮汕人,每日“喫茶去”是常态,茶乃神州土生野草,字是华夏文明曙光,发出两者片刻不能分开的感叹。因此,茶养人、字养人、文化底蕴养人,正是这些日复一日的修身养性,曾老的书法也是给人见字如面的感悟。

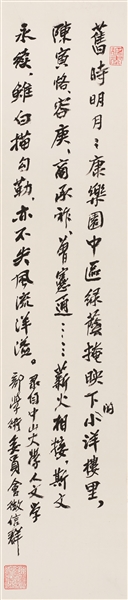

“微信语录”

旧时明月:康乐园中区绿荫掩映下的小洋楼里,陈寅恪、容庚、商承祚、曾宪通……薪火相接,斯文永续,虽白描勾勒,亦不失风流洋溢。

——录自中山大学人文学部学术委员会微信群

毕业后曾宪通一直在中山大学工作、生活至今,在他看来,康乐园是一片激发他学术理想的沃土,是他学术生涯的起点与归宿。“能在康乐园读书,后来还在这里工作,这很幸运了,还能在这里度过人生后半辈子,更加值得。我算是一辈子都在中大了,它是我成长过程中最有影响的一个地方。”他曾在采访中如此说。曾担任中山大学中文系主任、人文学院院长等职务,并兼任中国语言学会常务理事、中国古文字研究会创会理事及理事长等职,他半个多世纪的学术生涯一直保持着高度的活跃度。

展览收录多组珍贵手稿,勾勒出二十世纪学术史的生动图景:容庚手稿(含《致萧项平书》《容庚著作印行年表》《我的自我鉴定》),见证师承脉络与特殊年代知识分子的心路历程;《致饶宗颐信稿》则记录两位大师的合作细节。

举其中一幅书笺的例子提到曾宪通集诸老之大成:考释古文字其实也有不同的流派,容、商两位先生注重实证,也就是字形。两位先生很少讨论材料以外的东西,商先生对一些主观臆测过多的论证方式一向不屑一顾。于省吾先生也重字形,他在《甲骨文字释林》的序中说:“字形为确切不移的客观存在。”早期的字形往往体现出这个字的造字理据,比如说甲骨文中的“作”字,当时大家都知道这个字就是甲骨文的“作”字,却没有人知道为什么“作”在甲骨文中写成这样。曾宪通对甲骨文中“作”的一系列字形进行了分析,进而得到了“以耒起土”这一结论,如果去看一下甲骨文的字形,就会发现这是非常直观的。古文字的字形很重要,但分析古文字却不能只限于字形,几位老先生重字形也不是只看字形。“作”这个用法真是贯通古今,所以联系词的音义和上下文意对考释古文字同样十分重要。除此之外还需要充分利用文字区域特点和出土实物,这在具体的考释中有时也可能是关键一环。方法重要,视角也很重要。

策展人宋浩先生说:展览一层多为曾宪通日常书写以及旧时的手稿,二层多为曾宪通与恩师的书信来往以及其弟子作品。从时间跨度与空间维度,展示了曾宪通为学七十余年的光辉成就。曾宪通老先生以及弟子整理和收集展示的部分代表作,可略窥曾师学术的梗概与演进升华的轨迹。也体现了这一脉起码三代师生的传承与情谊,希望后生有所触发,悟仁者之字,传之久远。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版