读懂广州第一八四期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/许芳、柳剑能

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 张忠安

图/广州日报全媒体记者 张忠安、珠海万山(除署名外)

广州正在绘就“两洋南拓”图景。“两洋”指珠江入海口的狮子洋与伶仃洋,这里咸淡水交汇,自古便是天然良港和海上丝绸之路的重要起点。

千百年来,这片水域见证了岭南人向海而行、开放包容的历史,如今更成为粤港澳大湾区的核心区域。潮起潮落,“两洋”始终承载着这片土地敢为人先、务实创新的精神和与海共生的理念。

“两洋”之源 大地日记 水上粮仓

铺开中国地图,长江口以北的海岸线像一条拉直的绳子,而以南却骤然变得曲折,那皱褶里藏着一道海湾,便是珠江入海口,北段是狭长如喉的狮子洋,南段则是豁然张开的伶仃洋。从空中俯瞰,珠江口像一个漏斗,狮子洋是细长的斗管,伶仃洋便是朝着大海的大开口。穿梭于“两洋”的人们,或许很难想到,看似普通的“两洋”碧水,却是一部跨越亿万年的大地日记。

黄埔至虎门段为狮子洋 伶仃洋因文天祥而扬名

珠江口这片扇形三角洲,是珠江、西江、北江与南海交汇的产物。它的故事,要从两亿多年前说起。到了中生代晚期(距今约6500万年前),燕山运动使华南板块张裂,形成莲花山与樟木头断裂带,塑造出一个巨大凹地——狮子洋与伶仃洋最初的“骨架”。

距今1万年前,这里发生海进,形成了范围同今河口区相仿的古珠江河口湾。此后的四五千年里,又出现海退,今日的粤港澳大湾区成为一片丘陵平原,古珠江河道直插南海,今天的狮子洋、伶仃洋是蜿蜒的河谷。距今3000—8000年前,这里再度海进,海水涌入河谷,形成广阔的广州溺谷湾。在随后的数千年里,海水渐退,珠江裹挟的泥沙不断淤积,如同大地的画笔,在古海湾中“绘制”出复杂的珠三角平原。曾经宽阔的溺谷湾逐渐收窄,演变成今日我们所见的漏斗状海湾。

从黄埔港到虎门为狮子洋漏斗湾,全长41公里,因东侧有狮山而得名。狮子洋最宽处2800米,最窄处只有900米。随着珠江不断淤积,如今的狮子洋,已经分成黄埔水道、莲花山水道和狮子洋水道3条水道。历史上,狮子洋是先民出海的必经之地,也是众多历史事件的发生地,虎门销烟、鸦片战争等都发生在这片水域。

过虎门出狮子洋,水面豁然开朗,波涛汹涌,南北绵延70公里,最宽处超过40公里,这便是伶仃洋。伶仃洋古称零丁洋,或因零丁山而得名。清初屈大均《广东新语》记载:“有山在赤湾之前,为零丁山,其内洋曰小零丁洋,外洋曰大零丁洋。”无论是零丁山,还是零丁洋,抑或是伶仃洋,都应该是出海的渔民所取。因为出了这里,大海茫茫,孤苦伶仃感油然而生。

让“伶仃洋”载入史册的是文天祥。1279年正月,南宋王朝已至绝境。元军战舰押解着被俘的文天祥行经这片波涛汹涌的水域。元军首领张弘范逼迫文天祥写信,劝降在崖山的南宋最后力量。面对山河破碎,自己又身陷囹圄,文天祥悲愤交加,挥笔写下《过零丁洋》。“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青!”文天祥巧妙地从地名“惶恐滩”“零丁洋”演化出“惶恐”“零丁”二词,表达了其对宋室江山的担忧,表现了宁为玉碎、不为瓦全的民族气节,因而为世人代代相传,零丁洋也由此名扬天下。

今天,在伶仃洋万山群岛的桂山岛上,文天祥的雕像高高耸立,目光沉重,凝视大海。站在雕像面前,那颗“碧海丹心”怎能不让人肃然起敬!

咸淡水交汇育水上粮仓 苏东坡对生蚝念念不忘

在现代人的认知中,“洋”是深度较大、面积广阔的咸水水体。然而,珠江口的狮子洋和伶仃洋却是江河入海处。狮子洋和伶仃洋在唐宋时期就有其名,因气候温润,咸淡水交汇,营养丰富,“两洋”水域盛产鱼、虾、贝、藻,成为沿岸居民世代依赖的“水上粮仓”,也是中国著名的渔场之一。

在珠海市斗门区南门村,有一座建于明朝景泰年间的赵氏宗祠菉猗堂。据文献记载,这是宋太祖赵匡胤四弟魏王的第15代后人赵隆所建。“菉猗”一词源于《诗经·淇奥》,寓意“绿竹茂盛,生生不息”。菉猗堂最引人注目之处在于其蚝壳墙,按规律排列砌建。凹凸不平,墙面粗糙扎手,这是记者第一次触摸蚝墙的感觉。千百年前,这里的先民用黄土与红糖、糯米、醋、谷壳等制作黏浆,将蚝壳黏合,砌成“蚝墙”,建成“蚝宅”,既防潮隔热御寒,又不惧风雨冲刷,有“千年砖,万年壳”之说。菉猗堂历经五百余年仍屹立不倒,据称,这是我国现存规模最大、完整度最好、时代最为久远的蚝墙。

既然有蚝壳墙,此地必然盛产蚝。在“两洋”地区,蚝自古就是当地人重要的“口粮”。南北朝时期的《南越志》有记载:“南土谓蛎为蚝甲……土人重之”。唐宋时期,养蚝已经成为一大产业,食蚝也颇为讲究。宋代《太平御览》对岭南人吃蚝有详细的描述,“肉大者为炙,小者炒食,肉中有滋味,食之即能壅肠胃”。那种舌尖上的慰劳感,足以让人垂涎欲滴。北宋大文豪苏轼贬谪至惠州时,途经东莞,友人以蚝款待,将蚝肉与酒并煮。苏轼食用后一直念念不忘,即使后来到蛮荒的海南儋州,仍隔三岔五托人买蚝煮酒解馋。

除了蚝,珠江口还盛产青衣、石斑、龙趸、将军帽、狗爪螺等丰富资源。伶仃洋万山渔场是中国著名的渔场之一,仅万山海洋开发试验区(万山区)所辖水域,就有经济价值鱼类200多种、贝类68种、虾蟹61种、海藻18种。从珠海香洲港出发,向东南驶去,不到一个小时,记者登上万山区桂山岛,许多游客慕名而来,只为尝一尝地道的大海味道。据当地居民介绍,我们熟悉的石斑鱼、马鲛鱼在桂山岛一年四季都能吃到。甚至有游客或垂钓爱好者将这里刚捕捞或钓来的新鲜鱼类,通过无人机航线网,不到一个小时,就能送到广州。

记者看到,除捕鱼、养殖之外,“晒鱼”也是岛民的传统副业,在桂山岛,至今仍保留人工晾晒技术。渔民将鱼虾处理干净,铺在晒架上,让海风和阳光慢慢锁住鲜味。晒好的鱼虾,不仅是美味,更是时间的滋味。

“两洋”之美 勇纳新知 敢立潮头

正是这丰饶的水上粮仓,早在4000多年前,这里就有人类居住,拉开海洋文化的序幕,既映照出昔日海上丝绸之路千帆竞发、百舸争渡的盛景,也融合中外文化精髓,形成独特的岭南文化,甚至将历史的苦难与辉煌凝聚在这烟波浩渺的大洋内外,激励后人一路开放包容、奋勇争先。

宝镜湾发现巨幅神秘岩画 复原四千年前海洋文明

千年岩画谁疏凿?这是已故著名汉学大师饶宗颐于2000年留下的诗句。引起他浓厚兴趣的,是位于珠海市高栏岛的宝镜湾岩画。高栏岛,古称皋兰,位于伶仃洋西南水域。四千年前,南越先民就在此繁衍生息,创造了独具特色的海洋文化。“岩画就是最神秘的见证。”珠海博物馆资深文史专家杨长征,在文博领域浸润了38年,提起宝镜湾岩画,依然激动不已。

1989年,珠海博物馆的工作人员根据古老传说,到宝镜湾寻找明末清初海盗张保仔的藏宝洞,未果,后来又带上向导,终于找到。在洞中,工作人员没有找到珠宝,却意外发现藏宝洞东西壁上神秘的岩画,其中东壁的岩画宽5米、高2.9米,内容包含船只、波浪纹、舞蹈人形及蛇纹等图案。1990年,清理岩画现场环境时,刚参加工作的杨长征被领导“捉去”历练。这次经历让他毕生难忘。“岩画所在的藏宝洞洞顶,有一块巨石,是以前地震时滚落洞内的,刚好卡在东西岩壁之间。清理这块巨石颇费周章。刚开始,想把那个大石头炸掉,但又怕损坏岩画。”后来,考古团队在石头上打了几个孔,把火药放进去,从内部“闷炸”,再像蚂蚁啃骨头一样,把震裂的石头一小块一小块地凿下来。石头清理完后,岩壁上线条繁杂、充满神秘色彩的画面让所有人感到震撼。经过科学鉴定,这些岩画距今约4000年。

为了让更多人见识这一神秘之物,考古人员将岩画一比一复原在珠海博物馆。记者在博物馆看到,两块巨石互为倚靠,石壁上布满阴刻、阳刻交错的凿刻,若隐若现,图案繁复,内容神秘。“线条看似简单,图案却极为复杂,经过仔细观察,发现岩画刻凿了很多船,还有先民在跳舞,场面宏大,非常震撼,反映了古越先民的海洋生活与图腾崇拜。”杨长征说,岩画是先民凿刻或涂绘在山洞石壁或山崖上的图画,在欧洲旧石器时代后期的文化中常有发现,我国新疆、甘肃等地也有发现,但题材多为狩猎、野兽、家畜等农耕文化,而宝镜湾岩画填补了海洋文化的空白。另外,在伶仃洋淇澳岛后沙湾,考古人员还发现了距今约6400年前人类活动的踪迹,这是珠海目前发现的最早的人类活动遗址。

相比于宝镜湾岩画的神秘和后沙湾的久远,广州“南沙人”让人类生活变得更加清晰。2001年,考古人员在伶仃洋北部广州南沙鹿颈村发掘了一具完整的商代男性骨架,生前身高约1.70米,距今3500—4000年,被学术界命名为“南沙人”,是目前广州经科学论证的最早、所知最详细的现代人。

“珠江口也是人类文明的一个重要起源地。”杨长征说。可以想象,四千多年前,这里的先民就以海为生,敢于搏击风浪,为后来广州繁盛的海上丝绸之路贸易进行了最勇敢的探索。

世界良港承接泼天财富 海上丝绸之路货通万国

9月的万山群岛,仿若一串洒在伶仃洋上的珍珠,散发着迷人魅力。岛上没有宽阔的马路,也没有城市的喧嚣,只有蔚蓝的大海和海浪拍打礁石的声音。几千年前,勇敢的南粤先民驾着小船,与海浪搏击,开辟出货通万国的海上丝绸之路,让曾被中原人视为瘴疠蛮荒的岭南成为富庶之地。

1986年,文博工作者在外伶仃岛发现了一批汉代陶罐残片,其中,一件带釉弦纹罐残器的肩部,有用隶书纵刻的“朱师所治”四个字,专家推测这应该是我国早期外销陶瓷的遗存。无独有偶,20世纪70年代,万山群岛当地渔民在出海捕捞中,意外捞出12件唐代瓦缸,就像俄罗斯套娃一样,大瓦缸套小瓦缸。这些小小残片,从大洋深处被打捞上岸,带出一个宏大的海上贸易主题。

一片水域的海上贸易是否兴盛,优良航道和深水港是必要前提。铺开中国地图,珠江口位于北回归线附近,常年无冬,植被茂盛,河流泥沙含量低。伶仃洋和狮子洋构成的河口海湾,大小适中,水面平稳,又深入内陆腹地,是开展海上贸易的天然“黄金水道”。早在汉武帝时期,汉使就穿越这条水道,开启早期的官方海上贸易。唐宋时期,从黄埔港出发,全长1.4万公里的“广州通海夷道”也是穿越这里,抵达印度洋、波斯湾及红海沿岸。

明清两代,“两洋”是广州商贸和城市安定的第一道关口,狮子洋顶端的黄埔港和伶仃洋畔的澳门港是中国对外贸易的枢纽。特别在清代中后期,由海路进入广州的外国商船,须先在伶仃洋下锚,到中国澳门办理进入虎门的准照,并由有官方牌照的中国引水员(领航员)带领商船进入狮子洋虎门水道。外国商船离开广州时,要先去粤海关领红牌,通过虎门时,由炮台守军验明后方可放行,在澳门完成中转后,或驶往印度果阿、日本长崎,或前往菲律宾马尼拉以及欧美等地。

中国也由此纳入全球贸易体系。清代诗人屈大均以“洋船争出是官商,十字门开向二洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”生动描绘了当时广州及“两洋”海外贸易的盛况。时至今日,曾经的税馆、炮台已成遗迹,但广州港、深圳港、香港港、澳门港、珠海港等一个个世界级良港,依然承接着来自世界的泼天财富。正如国家方志馆粤港澳大湾区分馆研究馆员吴敏所说,从汉唐广州通海夷道到宋元的海上贸易网络,再到今天的粤港澳大湾区,这片水域,始终都是中国与世界连接的桥梁,从来没有变过。

开启中西文明直接对话 与世界共舞领风气之先

吴敏说,这片水域有着内外双向开放的优势,不仅是商贸往来的通道,更是文化交流的走廊。从这片土地上诞生的岭南文化,从一开始就有着海洋文化的基因,开放、包容、重商、领潮,敢为人先。

唐宋之前,中华文明已经与古印度、阿拉伯、波斯等世界文明在此共舞,留下广州“西来初地”、怀圣光塔等古迹。明清时期,珠江口率先开启了中国与西方文明的直接对话,是历史上“西学东渐”的首站,成为近代新思潮的风起之地。就如国学大师季羡林所说:“在中国五千多年的历史上,文化交流有过几次高潮,最重要的一次,就是西方文化的传入。”这一次传入的起点,就是“两洋”地区的澳门和广州。

16世纪至18世纪,很多西方传教士经澳门等珠江口城市进入中国。利玛窦、汤若望等人不仅将西方的天文学、数学、医学带入中国,也将中国经典译介至欧洲。1593年,利玛窦在澳门将“四书”译成拉丁文寄回意大利。《易经》的传播甚至影响了微积分创始人莱布尼茨的二进制研究。1620年,传教士金尼阁携7000套欧洲典籍抵达澳门,内容涵盖哲学、科学、文学,被中国学者杨廷筠誉为“西方文明精华”。中西文化直接对话,让珠江口成为新思潮的窗口:第一张世界地图拓宽了国人的视野,第一间西式医院引入了牛痘接种技术。

19世纪,鸦片战争的炮火惊醒了沉睡的大清国,珠江口再次成为中国近代化浪潮的起点。一批“睁眼看世界”的先行者从这里走出,其中,“中国参展世博会第一人”徐荣村的故事尤为生动,却鲜为人知。徐荣村,广州府香山县人,早年赴中国澳门经商,后到上海创办“荣记”商号,自创英文商标。1851年,英国举办首届世博会,清政府未予重视,徐荣村却敏锐地抓住机遇,将12包“荣记湖丝”运往伦敦。起初,这些质朴的丝绸无人问津,但数月后,其独特品质终获金奖和银奖,英国维多利亚女王亲颁奖状。徐荣村将奖状图案制成商标,让中国商品在世界舞台上再次打响名号。

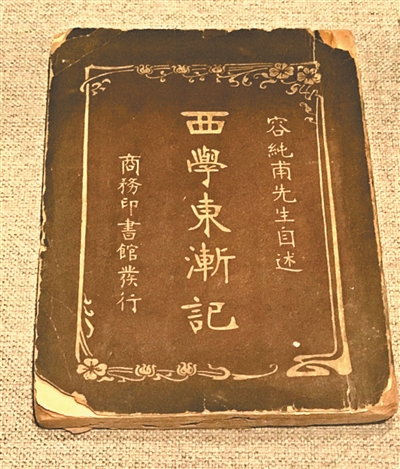

四年后,同是香山人的容闳从耶鲁大学毕业,成为首位中国留学生。归国后,他耗费十八年心血推动官派幼童留洋计划。居住在澳门的郑观应,于1894年写下《盛世危言》,首次提出“宪法”概念,主张变法强国,深刻影响了康有为、梁启超、孙中山等一代革新者。就连光绪皇帝读后都拍手称赞,下令印刷千册分赠给大臣。从传教士的书籍到徐荣村的丝绸,从容闳的留学壮举到郑观应的醒世之言,珠江口始终以开放之姿吸纳新知立潮头。

“两洋”活力 拥抱海洋 书写华章

历史证明,唯有开放,与世界共舞,方能领风气之先。这片水域所孕育的文化精神,如同一股暖流,为后来改革开放先行一步、潮起珠江提供丰富的营养。20世纪70—80年代以来,经济特区、珠三角经济圈、自由贸易试验区、粤港澳大湾区等在珠江口书写传奇,既传承历史,又创造新的成就,将广东人敢为人先的精神化为一个个沁人肺腑的时代故事。

勇立潮头世界工厂 活力湾区科创重地

1957年春,广州中苏友好大厦前红旗飘扬。来自香港的李先生走进首届广交会展厅,指尖抚过精美的工艺品,轻声感叹:“这里必将成为世界工厂的前沿。”他未曾想到,这句预言竟随着珠江口的潮水激荡半个多世纪。

20世纪70—80年代,珠江口一马当先,成为改革开放的试验田和先行地。1978年盛夏的一天,香港商人张子弥怀揣一只黄色女式手提袋,匆匆走过罗湖桥,找到当时的东莞太平服装厂。此时,服装厂的工人从未见过这般时髦的款式。副厂长刘艮接过材料时,手心微微发汗。那晚,车间灯火通明,工人们反复比画、裁剪。第二天一大早,一个与样板毫无二致的手袋被送到了张子弥面前。验货时,他惊叹不已,当即拍板合作建厂。中国第一家“三来一补”企业——太平手袋厂就此诞生。缝纫机的嗒嗒声里,香港的原料沿珠江水道而来,成品又穿越珠江口走向世界。

当改革开放的东风吹暖大江南北,深圳、珠海两大经济特区于1980年破土而出,白天鹅宾馆拔地而起,粤海集团首创“香港游”……新事物如春笋涌现。到了1985年,珠江三角洲成为沿海经济开放区,“莞城塞车,全球缺货”的俗语不胫而走。货轮满载“珠江水、广东粮、岭南衣、粤家电”,穿越伶仃洋驶向远海。曾经的鱼米之乡,在潮水中蜕变为世界工厂。

世纪之交,珠江口再次寻求蜕变,沿狮子洋、伶仃洋两岸,香港、广州、深圳等园区连成一条长长的科技创新走廊。网易、腾讯、大疆、亿航、极飞等新兴企业在此生根,完整的产业链和开放氛围成为科技创新类企业腾飞的沃土。2015年,广东自贸区挂牌,南沙、前海、横琴在“两洋”沿岸构成一个“金三角”。四年后,《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布,11座城市携手打造世界级城市群。如今,新能源汽车、人工智能等新兴产业以及医疗、养老、保险等生活领域的融合发展,不仅展示在国家方志馆粤港澳大湾区分馆的玻璃柜中,更书写在狮子洋、伶仃洋这片热土之上。2024年,粤港澳大湾区经济总量已经超过纽约湾区、旧金山湾区,与东京湾区旗鼓相当,登顶全球湾区第一梯队。

海上走廊密度超东京湾 黑科技耕海向海图强

浩瀚的伶仃洋和狮子洋,曾是当地人难以逾越的天堑,也将珠江口分割成东西两岸。如今,这道天堑已经被一座座大桥“缝合”成一张网,以狮子洋—伶仃洋为圆心,100公里范围内,至少有8条跨江跨海通道,密度超过东京湾。尤其是港珠澳大桥的建成通车,将粤港澳三地更为紧密地连接在一起。

地理上的“缝合”,真正把东西两岸拉到了同一张餐桌上,向海图强也成为共同追求。2022年,广东省提出打造环珠江口100公里“黄金内湾”。两年后,广州将“两洋南拓”写入未来城市战略发展规划,精心雕琢狮子洋增长极,沿着珠江口岸向东南延伸至伶仃洋的怀抱。

除广州之外,深圳正布局海洋新兴产业,如绿色智能船舶、无人船艇、水下机器人以及海洋渔业平台等。东莞将旅游和交通运输视为海洋经济的两大支柱。而珠海则在壮大海洋产业中深耕海洋牧场。1998年,珠海设立万山海洋开发试验区(万山区),东邻香港、西接澳门、面向南海,海域面积4567平方公里,成为全国第一个地方性海洋综合开发试验区。如今,一座座现代化海洋牧场正在替代传统的木排养殖。

桂山镇桂海村副主任梁佩儿祖上三代都生活在桂山岛上,祖辈出海捕鱼,父辈近海养殖,到了自己这一辈,已经很少人从事传统养殖了。“现在都是智能化养殖了。传统木排养殖,凭眼睛看、经验猜,很辛苦,风险还特别高,要是遇到台风天气,就会有很大的损失。新的养殖方式则截然不同,各项指标都能实时监测到,精准、省力、风险可控。”梁佩儿说。

在万山区桂山岛水域,横卧碧波之上的“格盛1号”就是梁佩儿所说的新养殖方式。据工作人员介绍,“格盛1号”是半潜式深远海养殖平台,长86米,宽32米,高16.5米,完全上浮时相当于5层楼高,平面面积相当于7座标准的篮球场,一次可以养鱼450吨~600吨。“格盛1号”还充满了“黑科技”,首创无人机配送物资、自动投喂。5G智慧系统能够对水文、上浮下潜、能源等进行实时监测,可谓是耕海有术,牧渔有方。目前,万山区已经有6个类似的智能渔场,今年上半年渔业产量超过9000吨,是名副其实的湾区“粮仓”。正如渔民所说:“以前是看天吃饭,现在是靠科技致富,在我看来,这也是向海图强。”

岛民与白海豚当邻居 水上粮仓变海上客厅

大海的馈赠养育了一代又一代岭南人。沿岸居民懂得与海共生的道理,在“两洋”水域建起了一个个生态保护区,守护着这片家园。客轮从珠海香洲港驶向伶仃洋桂山岛,整个世界仿佛只剩下海浪和心跳。船员指着远处说:“运气好时,能看到白海豚跃出水面。”这片碧蓝水域,正是中华白海豚的家园。

一位当地居民说,每次渔民收网时,总有一群白海豚跟在船后。“它们聪明得很,专捡漏网之鱼。”珠江口水质肥沃,最适合白海豚繁育,约有2500头白海豚生活在这里。幼豚灰色,成豚雪白,常常三五成群跃出水面,成为海上美景。

这群沿海渔民心中的“妈祖鱼”,不仅是渔民的邻居,更是海洋生态的“晴雨表”。1999年,广东设立白海豚保护区,四年后升级为国家级,海域面积约460平方公里。建设港珠澳大桥时,为保护它们,桥墩从318个减至224个,每艘施工船都配“观豚员”。最终,这项世纪工程实现了白海豚“零伤亡”。

客轮穿过两座灯塔,缓缓靠泊桂山岛码头。桂山岛是万山群岛中人口最多的岛屿,原名垃圾尾岛,1950年中国人民解放军“桂山舰”在此抢滩登陆,后为纪念英雄而改名“桂山岛”。站在岛上高处,能看到香港大屿山和香港机场起飞的飞机。岛上没有出租车,只有绿树、奇石和蔚蓝的大海。旧民居改成了民宿和咖啡屋。如果要上一杯咖啡,倚窗而坐,听着音乐,望着大海,你能愉快地发呆一个下午。

得益于生态保护,桂山岛周边水域生活着200多种鱼类。游客买了石斑鱼,可以就近加工,立马尝鲜。夜晚,躺在270°海景房里,潮起潮落的声音是最好的催眠曲。“水上粮仓”又成为“海上客厅”。

时光流转,无数故事在这片海域沉淀,化作层层印记:从先民第一次摇船出海到外国商船第一次驶入,从文天祥的一声叹息到近代中国的那声炮响,从第一个手提袋到第一家涉外酒店,从第一座跨海通道到港珠澳大桥的飞跃,再到众多的海洋生态保护区,潮起潮落,那股向海而生、敢为人先的勇气和与海共生的理念,始终在潮声中奔涌不息。

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

—— 文天祥 《过零丁洋》

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版