一帧帧流动的光影,将一座中国名山的风骨与一名中国山民的故事,带到了世界的眼前。广州日报全媒体记者近日从世界自然遗产地广东丹霞山管委会了解到,在第三届世界地质公园网络电影节上,一匹来自中国的“黑马”惊艳四座——代表丹霞山世界地质公园出征的短片《那山 那人》,在全球50部参赛作品中脱颖而出,摘得最佳影片全球第二名。

这是中国地质公园在国际舞台上的一次集体亮相。此次电影节获奖作品前十名中,中国独占四席,兴义、雁荡山、庐山亦榜上有名。这更是中国生态文明建设成果的一次精彩亮相,向全球生动诠释了“绿水青山就是金山银山”理念的中国智慧与实践路径。

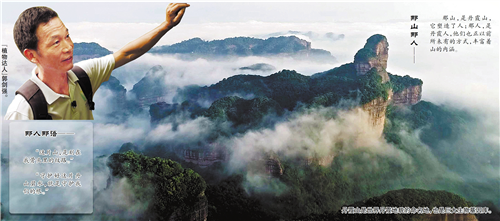

当镜头聚焦于那片神奇的赤壁丹崖,当一个朴素的身影与巍峨的山峦重叠,一个关于守护、发现与共生的中国故事,正以一种温润而坚定的力量,触动着世界的心弦。

文/广州日报全媒体记者卜瑜 通讯员丹宣

图、视频/丹霞山管委会提供

骨头里的纹路:从索取者到守护者

这部由世界自然遗产地丹霞山管委会精心策划,由石川担纲编剧、袁力强执导的影片,其动人心魄的力量,恰恰源于真实。镜头前,没有职业演员,只有志愿者郭剑强、钟小飞本色出演,将自己与山的故事,质朴地娓娓道来。

“这片山,是刻在我骨头里的纹路。”影片开篇,郭剑强沙哑而质朴的独白,如同一把钥匙,瞬间开启了他与丹霞山长达半个世纪的生命羁绊。

郭剑强,一个“生在丹霞,长在丹霞”的普通农民。他,就是“那人”的原型。他的记忆,是从丹霞山特有植物丹霞梧桐顽强扎根于贫瘠石缝开始的。在很长一段时间里,他和乡亲们一样,视这片山林为取之不尽的柴薪与生计。然而,时间无声,山却有痕。当斧凿的印记日渐加深,山也“伤了元气”。

这一转变,并非一蹴而就,而是一场深刻的集体反思。其中最重要的转折点,始于丹霞山被联合国教科文组织评为世界地质公园。这块金字招牌如春雷般在郭剑强和乡亲们的心中炸响。他们猛然回过神来:“这赤壁丹崖,这石头缝里的生命,才是真正的金山银山。”

观念的革新,带来行动的巨变。村民们不再挥斧向山,而是当起了导游,开起了民宿,用全新的方式拥抱大山。游客来了,科研团队来了,世界的目光投向了这片曾经寂静的土地。郭剑强,这位曾经的村长,也成了最早一批志愿者和讲解员。他比任何人都清楚,“只有守护好这一方山水,子孙才有好日子过。”

他放下沾满泥土的锄头,捧起了沉甸甸的书本。从辨认草木到钻研地质,从农民到科普导师,这条路,他走了十几年。他不再仅仅是山的儿子,更渴望成为山的知己,去“读懂这座山”。

石缝中的惊雷:一个农民的四次“世界首次发现”

命运的奇妙馈赠,往往降临在最执着的人身上。郭剑强的“读山”之旅,竟意外地为学界带来了声声惊雷。

那是一个寻常的巡山日,阳光穿过树冠,在赭红色的岩壁上投下斑驳的光影。当郭剑强手脚并用地攀上一处人迹罕至的崖壁时,他的目光被一抹异样的色彩攫住。

在阴湿的石缝间,一簇簇淡紫色的精灵正悄然绽放。它们如害羞的小喇叭,从长满绒毛的心形叶片中探出头来,花瓣边缘带着一丝剔透的质感,脆弱得仿佛一触即碎,却又顽强地依附于这近乎垂直的绝壁之上。多年的巡山经验化作一种近乎本能的直觉,郭剑强心头一震:这花,从未见过!他知道,这片他走了千百遍的山,又一次向他透露了一个惊世秘密。

他小心翼翼地记录下美丽小花的位置和形态,将这条珍贵的线索提供给了正在考察的中山大学生命科学学院科研团队。历经一年的严谨调查与鉴定,一个全新的物种被确认——黄进报春苣苔。

这个名字,本身就是一段传奇的延续。它致敬了为丹霞地貌研究奉献一生的黄进教授。而这个新物种的生存现状又为人们敲响了警钟。它仅存于丹霞山两处崖壁,成年植株不足200株。根据国际自然保护联盟的标准,被列为“极危”物种,意味着其在野生状态下面临的灭绝风险极高。

这次发现,如同一把钥匙,打开了新世界的大门。郭剑强的脚步更加坚定,他的目光也愈发敏锐。很快,他又在幽谷中邂逅了“香花荛花”,这种隶属于瑞香科的植物,与名贵的沉香、瑞香同宗,其发现丰富了该科植物的族谱。

紧接着,更为重大的发现来临了。他找到了一种全新的蕨类植物,经鉴定后被命名为“国达铁角蕨”。这一次,致敬的是中国科学院院士、首次提出“丹霞地形”概念的学界泰斗陈国达先生。这个物种同样是“极危中的极危”,全球仅在丹霞山发现一个小型种群,数量不足50株。

截至目前,郭剑强已独立或参与发现了4个新物种。一个没有受过高等教育的农民,却在世界级的自然遗产地,一次次填补着人类知识的空白。这不仅是个人传奇,更是一个震撼人心的范例。

全民科普的中国范式:从一个人到一群人,从一座山到一个区系

郭剑强的故事,是丹霞山叙事的一个璀璨缩影,却远非全部。他的成功,背后是一套行之有效的“下沉科学家+在地志愿者”的高效协作机制。科学家们带来了系统的理论与方法,而以郭剑强为代表的“丹霞人”,则贡献了无可替代的在地经验与田野直觉。

记者留意到,这种协作模式,在国际上被称为“公民科学”(Citizen Science),即公众以各种方式参与到科学研究项目中。郭剑强,无疑是中国“公民科学”领域一位标志性的实践者。

他的出现并非偶然。在中国,公民科学被视为全民科学素质建设的重要一环,其内核不仅是普及科学知识,更是倡导掌握科学方法、树立科学思想、崇尚科学精神。在这场覆盖全民的“科学远征”中,青少年、城镇劳动者、干部公务员,以及像郭剑强一样的农民,都是重点培养的对象。

来自中国科协的最新数据显示,这场静水深流的全民科学变革已卓有成效:2024年,中国公民具备科学素质的比例已攀升至15.37%,提前完成了阶段性发展目标。郭剑强的故事,正是这一宏大图景中,从田野间生长出的最动人的注脚。

老郭的榜样力量,如同投入平静湖面的一颗石子,激起层层涟漪。在丹霞山脚下的村落,科学的种子正在播撒。越来越多的村民加入科普行列,家家户户都像是小小的自然博物馆,人人都能讲出几个关于丹霞山植物、地质的精彩故事。守护家园,正在内化为一种文化自觉。

大山的回报,远超想象。自2021年“丹霞山生物多样性调查”科考项目正式启动以来,短短数年,这片神奇的土地已累计发现和命名新物种53种!

这一惊人数字雄辩地证明,丹霞山不仅是世界丹霞地貌的命名地,更是一个独一无二的巨大生物基因库。一个以丹霞地貌为基底,拥有独特生态系统的“丹霞生物区系”概念,正呼之欲出,有望成为继“丹霞地貌命名地”之后,丹霞山献给世界的第二张科学名片。

述评

那山,那人,那生生不息的根

回望丹霞山的百年科学史,从1928年冯景兰院士的首次发现,到陈国达先生的命名,再到彭华、黄进等一代代学者的接力守护,如今接力棒传到了郭剑强等新一代志愿者、保护者的手中。他们用最朴素的方式,表达着对先贤的敬意,也守护着未来的希望。

《那山 那人》的获奖,是对这些生生不息的“中国传承”最美的注脚。它告诉世界,自然保护并非遥不可及的宏大命题,它可以是清晨的一次巡山,可以是邻里间的一次科普,可以是一个农民放下锄头、拿起书本的决心。

那山,是丹霞山,它塑造了人;那人,是丹霞人,他们也正以前所未有的方式,丰富着山的内涵。

让一名普通人的命运与一座山的守护与科学研究紧密相连,让社区的发展与生态的保护融为一体,世界从《那山 那人》中所看到的,不仅是一处世界遗产的保护样本,更是一个关于人与自然和谐共生、生生不息的中国答案。

“守护好这片丹山碧水,就是守护我们的根。”郭剑强的这句话,穿过影片的光影,回荡在丹霞的群峰之间,深沉而有力。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版