为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,全面展示华南人民抗战历史,“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”近日在广东省档案馆开幕。本次展览综合利用多媒体及展项设计,凸显华南文化抗战、香港秘密大营救、港澳台侨支援抗战等重要历史,并打造多个场景装置丰富沉浸式观展体验。

专题展现场展出多个重磅展品,其中包括多份抗战中的侨批。侨批是海外华侨通过海内外民间机构汇寄给国内家眷亲友的侨汇和书信合一的特殊邮传载体,抗战期间的侨批承载着海外侨胞浓厚的家国情怀。在“抗战中的侨批”单元中,现场场景通过侨批三件套(水布、油纸伞、市篮)及尺牍砚台等老物件,复原彼时远在异国他乡的侨胞寄乡情于笔尖的画面;配合声影装置,传达广大侨胞与祖国同呼吸共命运的深切关怀。

文/广州日报全媒体记者黄岚 通讯员广东省档案馆(除署名外)

赤子丹心 粤籍华侨青年“组团”航空报国

展览名称下方,是一件浮雕。画面中,旗帜招展,众多坚毅的身影奋力而前,正向侵略者发起勇猛的冲锋。这些身影当中,自然也有华侨的身影。广东毗邻南洋,有许多侨乡。据介绍,抗战期间,海外侨胞高度关注祖国命运,以各种形式支持、参与抗战。他们慷慨解囊,捐资助战,还组成各类抗日救亡团体,回国、回乡参加抗战。

曾任东江纵队司令员的曾生,是澳大利亚归侨。琼崖纵队副司令员庄田,是新加坡归侨。1940年回国参加东江抗日游击队的林文虎,是泰国华侨……据不完全统计,回国参加抗战的粤籍、琼籍华侨有4万多人。

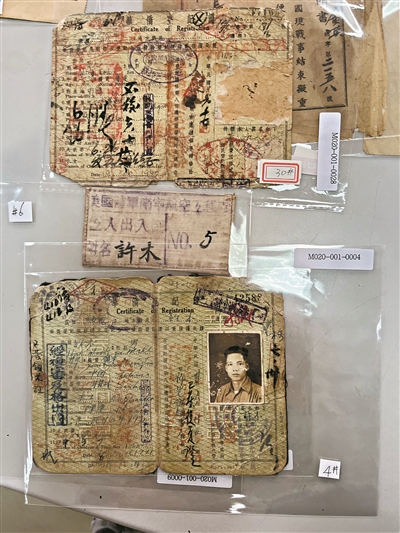

展览中,有一套广东省档案馆馆藏的粤籍南侨机工许木的档案资料,包括1941年颁发的许木华侨登记证,1942年许木的昆明两广同乡护送侨胞回籍委员会乘车证,以及当年他的美国陆军南宁航空工程处工人出入证,和一枚南侨互助社证章。和它们摆放在一起的,还有几张照片,泛黄的画面中,能看到滇缅公路上的汽车运输队与沿途群众,也能看到汽车运输队员在运输车前合影,飞行员在飞机前照相。

许木是南侨机工的一员。1938年8月通车后,全长1146公里的滇缅公路成为中国与外部联系的重要国际运输通道。从1939年到1942年的3年间,3200多名南侨机工通过滇缅公路共抢运了50多万吨军需物资,平均每日的军需物资输入量保持在300吨以上,为中国抗战赢得了生死攸关的物资保障。

尤值一提的是粤籍华侨航空报国的传统。自孙中山先生首倡“航空救国”以来,粤籍华侨深受感召,不少青年投身航空。韶关飞机制造厂与美国公司合办,前后三任厂长及技术工人大多为五邑籍华侨,他们自主研制的“复兴”式教练机是中华人民共和国成立前自行设计的飞机中唯一进行过批量生产的,参与了近代史上的重大历史事件。西安事变后,周恩来往返西安、延安等地协调谈判,乘坐的便是韶关制造的“复兴”式教练机。(文/广州日报全媒体记者卜松竹 通讯员广东省档案馆)

纸短情长 侨批中铿锵有力的家国情怀

在抗日民族统一战线旗帜下,海外侨胞与祖国人民同仇敌忾、共御外侮。在北美,旅美侨领司徒美堂发起救国筹款,筹措抗战经费约330万美元,旅美华侨也纷纷行动起来。在南洋,泰国侨领蚁光炎积极投身抗日宣传,号召侨众踊跃捐助支前,他还多次回国慰劳同胞。

1938年10月,南洋英荷两属惠州同侨救乡委员会在吉隆坡成立。1939年1月,南洋与旅港惠籍同胞组织发起的东江华侨回乡服务团在淡水成立,“东团”在短短半年时间内便建立了7个分团,积极开展宣传抗战、组织民众抗日武装等一系列活动。展览中的一张照片记录下东江华侨回乡服务团吉隆坡队队员在回国前的一个珍贵场景:队员们集体宣誓,“获得最后胜利,我们才肯再回吉隆坡!”

根据广东省档案馆编《海邦剩馥》的统计,抗战时期,华侨捐献了数百架飞机,其中菲律宾华侨50架、印度华侨10余架……捐献汽车(包括代金)达上千辆,其中南侨总会捐献200辆卡车,缅甸华侨捐献250辆救护车,美洲华侨捐献200余辆救护车……还有药品,荷印华侨捐献的治疗疟疾的特效药金鸡纳霜(奎宁)达1亿粒以上,美洲华侨捐献了1600万个单位的医疗物资,每个单位内含50余种药品,可供500名伤兵一个月之用。

展览中展出的众多侨批,是涓涓细流汇成江海的民族伟力的微观呈现。侨批,又称银信,是指华侨华人通过民间渠道以及邮政、金融机构寄给国内眷属书信和汇款凭证的合称。一件1941年南洋侨领林史臣寄给贵州安顺军政部军医学校的大儿子林选英的侨批中写道:“国家有事应当受军训,服务于国家,切切不可惊惧。”

林史臣是大埔大麻镇昆仑村(现属银江镇管辖)人,早年赴荷属印尼谋生,创办碾米企业——大有公司。随着二战的爆发和国内抗战局势的紧张,林氏的生意开始走下坡路。1939年“蚀本一百余千,计本息净尽,外仍欠荷兰安达银行六十七千”“连年大亏大败”,欠下银行巨债。尽管如此,这位南洋侨领仍带头动员侨社为祖国抗战大量捐款。据不完全统计,作为苏门答腊南榜赈灾总会常务委员,林史臣自“七七事变”起两年多内“出发募捐十回之中占有九次”。

在以林史臣为代表的苏门答腊华侨华人的努力下,截至1938年3月,“苏门答腊的一介小小埠头,却四次寄回壹百千元,仍存之款未付回者壹万余盾。现在又筹备夜市一礼拜,本月初五日开幕,谅想可筹得万元左右。”1940年,当地华侨响应祖国捐资救国号召,“负担捐献贰仟万元国币”。

林史臣本希望林选英高中毕业后可以继承家业,来南洋经商。但因全面抗战爆发,1937年9月,林选英决定成为一名军医。林史臣虽然百般不舍,但在给他的信中仍说,“为国服务,使父母生平之大愿已达目的。”国家危难之际,林氏父子在国与家之间作出了坚定的选择。(文/广州日报全媒体记者卜松竹 通讯员广东省档案馆)

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版