中华根计划

“一个中国中学生,可以看懂2000年前留下的文字材料,这是世界上其他文明难以做到的。”曾为《青花瓷》《东风破》《七里香》等流行歌填词的中国台湾著名作词人方文山日前在接受记者采访时说。汉字对于文化传承的重要性,在广州日报、马来西亚槟城的光华日报、印尼棉兰的讯报联合举办的2025“粤韵杯”参赛获奖作品中得到了鲜明印证。

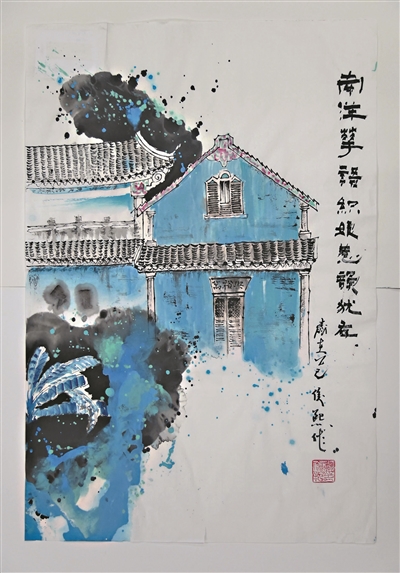

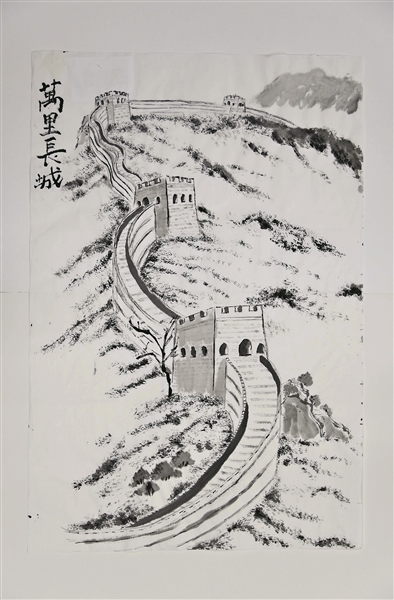

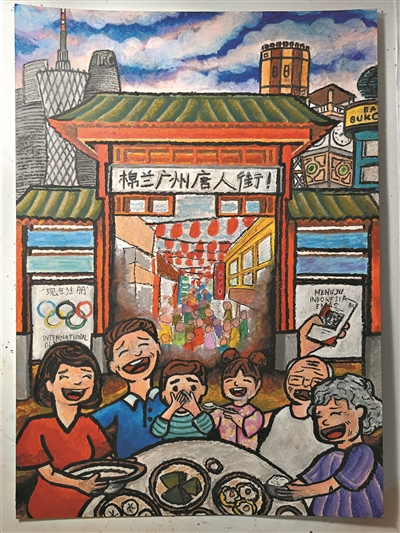

截至7月底,2025“粤韵杯”作文与美术主题大赛(印尼、马来西亚赛区)圆满结束,上百名马来西亚、印度尼西亚两国华人中小学生通过中文以及不同形式的绘画作品,真实记录下了自己眼中的中国、广东、广州,以及自己祖辈们对中国近百年来的追忆与牵挂,折射出中华优秀传统文化根脉在海外华人群体中的传承影响。

文/广州日报全媒体记者薛琰

图/受访者提供

统筹/毛玉西、党建军、陈翔

汉字

祖辈的乡愁也是我的“来时路”

文字是历史的见证者,是传统的守护者,还是文明的传播者。汉字源远流长,在世界文字体系中,作为古老自源的表意文字系统,只有汉字沿用至今。

对于汉字承载的中华文化精神内核,马来西亚槟城菩提中学17岁的张绮轩同学深有同感。他写道:“为谋生计,曾祖父背井离乡下南洋。在艰难谋生的同时,除了写下一封封不知故乡亲人是否能收到的信件之外,他还不忘用汉字写诗,抒发自己的思乡之情。”

在理解汉字承载的文化传承意义后,在爷爷的带领下,张绮轩同学学习起了中文。“对我而言,汉字中蕴含着许多情感。它可以是祖辈对祖国的思念,对历史的见证;也可以是文化传承的媒介。在传承中华文化的过程中,祖辈们融合了马来西亚本土特色,绽放出新的文化光彩,显示出马来西亚华人在融入本土多元社会的同时,也从未忘却‘来时路’”。

在印尼街角用“咖啡换汉字”

随着华人向世界迁徙,华人走到哪里,汉字就带到哪里,中华文化就带到哪里。印尼棉兰崇文中小学初三学生林郁君在投稿中就记录了爷爷推动当地社区学习汉字的小妙招:“在棉兰老城区的一个街角,有一家开了六十年的华人咖啡摊。铁皮屋檐下,总飘着两种香味:爷爷煮的曼特宁咖啡,苦涩而醇厚;隔壁印尼阿姨的黄姜饭,混着浓浓椰香。”“在当地的节日里,爷爷会把咖啡摊改造成‘流动汉字小摊’。三轮车上挂着红灯笼,见人就热情地招呼:‘来学汉字,换咖啡!’被咖啡香气吸引而来的小女孩在纸上学写‘友’字,退休教师临摹‘和’字……爷爷还会用印尼语解释:你看,谢谢这两个字,像不像两人互相搀扶走路?最后整条街的人都举着写有汉字的贺卡合影留念。”

对于中印尼文化的和谐共融,林郁君很有感触:“昨天,我发现咖啡罐上贴了新标签:爷爷用汉字写‘同’,卖沙爹的当地大叔用爪夷文写‘Bersama’(一起)。两种文字挨在一起,像两棵不同品种的咖啡树,在棉兰潮湿的风里,共享同一片树荫。”

菜粿

两姐妹四十年离散化于唇齿之间

翻阅青少年学生的参赛作品,我们可以切身体会到,近百年前他们的祖辈或为谋生或为躲避战乱,被迫背井离乡后心中对祖国和亲人的依恋与不舍。

在投稿作文中,马来西亚槟城日新中学16岁的杨芷绮同学完整记录下自己太公太婆对祖国的依恋,以及外婆与在广东普宁的姨婆重逢时的点滴故事。她写道:“1943年,为躲避战火,太公太婆将大女儿(姨婆)托付给族亲,留下自己所有的钱和米之后,踏上前往南洋的航船。”芷绮同学还提到,到达马来西亚后,两位老人虽然日子过得艰难,但仍不忘省下钱财,买来鲜肉,腌成咸肉,连同自己炸制的猪油渣一起托人送回中国,还将自己在故乡学到的、用猪油渣制作菜粿的手艺传给了在马来西亚出生的二女儿(外婆)。

四十年后,当外婆和姨婆在广州白云国际机场重逢,两位从未谋面的姐妹紧紧相拥,“虽然有些生疏,却因为血缘本能的牵引,觉得彼此熟悉”。回到普宁老宅,两位老人并肩在厨房料理菜粿,“同样的配方,同样的搅拌方式,让她们重拾起对母亲的回忆,那是她们血脉相连的证明”。

目睹祖辈们重逢后悲喜交加的情景,之前从未到过中国的杨芷绮,写下了自己最真切的感悟:“我看见蒸汽从蒸笼的孔洞中钻出,在上空汇聚成了一股。如同血脉在两具不同躯体里奔涌,终在此刻贯通交融。”芷绮在结尾处写道:“原来,食物能传递爱意。从马来西亚槟城到中国广东普宁,两千多公里,数十载离殇,也不过是一颗菜粿从蒸笼到唇齿间的距离。”

音乐

《黄河》在槟城奏响 我看见了外公的“中国魂”

运用新一代华侨华人容易理解和接受的方式,有效传播中华文化、精彩讲述中国故事,是海外华侨华人社团一直在大力推动的事业。中文以及与其有关的非遗传承、艺术表演,同样会“刻”在东南亚华人新生代的成长记忆中。

马来西亚槟城日新独中的林婉晴同学,就借用外婆幽默调侃的语句,记录下外公首次在当地欣赏来自中国的文艺演出的情景。“外公第一次在槟城欣赏华乐演奏会——《黄河》,我也是第一次见外公如此悉心打扮:白发往后梳得整齐,上身穿了件红白竖条纹衬衫,每一处褶皱都用蒸汽熨斗抚平。下身着黑色西装裤,再拿出尘封已久的黑皮鞋,用刷子轻轻擦去表面的灰尘。外婆见了这场面,也不免操着一口广东腔戏说道:你外公以前同我拍拖的时候,也不见他穿得这么靓!”

林婉晴文中还写道,演出结束后,“外公攥住那张门票,仿佛攥住了他一生的热血和记忆。我望着他坚定的眼神,突然发现:这场音乐会奏响的,不仅是黄河之歌,更是华人血脉相连、守望相助的生命交响。”

创作

为中外文明交流互鉴贡献“新生代力量”

语言文字是文化传承发展的重要载体,是表达思想、交流感情、沟通心灵的桥梁纽带,更是了解一个国家文化最好的钥匙。广州日报“粤韵杯”活动品牌通过多样化的“华文之美”赛事实践,把文化传承转化为华人新生代的动态参与,为中外青少年搭建了一座“以笔墨为桥梁、以创意为纽带”的心灵交流新平台。

记者在细读众多的投稿文字作品中,总能读到这群华人新生代笔尖下的类似感悟:“笔尖流转,情寄两国。我们华裔青少年不仅是联系两国的桥梁,更是推动亚洲文化互鉴的火种……”“世界很大,但我相信笔尖有光,去照亮国家之间跨越山海的情谊,也照亮我们共同前行的未来……”在众多的投稿绘画作品中,记者也看到了很多华人新生代画笔下的中国元素、广东元素、广州元素。比如,作为广州的地标性建筑,“广州塔”元素就出现在很多绘画作品中。

作为跨越重洋的“友好使者”、中华文化薪火相传的“接棒人”,相信在不久的未来,这批东南亚华人新生代步入社会、走进职场,将会凭借他们多元文化融合的优势,以他们所感所想、所看所闻的独特视角,向国际社会讲述多元化中华文化故事,有力推动中外人文和情感交流,为中外文明交流互鉴贡献“新生代力量”。

“粤韵杯”引发“华文之美”共鸣

在中印尼建交75周年、中马关系迈入新的“黄金50年”历史性节点,广州日报报业集团和广州市教育局历经三载精心培育之后,“粤韵杯”中小学生作文与美术主题大赛于2025年“扬帆出海”,从粤港澳大湾区拓展至东南亚。

2025年4月26日至28日,赛事先后在印度尼西亚棉兰、马来西亚槟城举办,搭起两地青少年交流的新平台。活动分别以“笔尖流转中马情”“笔尖流转中印尼情”为主题,得到海外华人华侨新生代积极响应,作品征集活动于7月底圆满结束,吸引超过2万名华人青少年参与其中。“粤韵杯”所践行的“赛事搭台、文化唱戏、情感共鸣”模式,以中外青少年动态参与为纽带,串联起“广府文化—湾区认同—南洋乡愁”情感脉络,为推动中外文化交流互鉴写下了生动注脚。

这场横跨南洋的文化接力,生动诠释了一个深刻道理:华文如同文化DNA,即便漂洋过海、历经岁月洗礼,依然保持稳定的传承性。东南亚华人年轻一代的创造性表达,以各种“华文之美”形式得以生动呈现,完成了从“文化守成”到“文化创新”的精彩跨越。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版