海珠区龙凤街道同和里18号,厚重的朱漆木门后,鸡蛋花葱绿枝叶掩映之中,藏着一座古朴典雅的老建筑。这里曾是上世纪早期著名摄影家叶六如的旧居,建于上世纪20年代。2018年,珠宝设计师奉微女士入手了这座百年老宅。从4年前开始,她请来高水平的专业设计团队,对老宅进行了全面的修缮和改造,让一座杂草丛生、破旧荒芜的建筑,变得流光溢彩,大气灵动。老宅原本浓烈的Art Deco(“装饰艺术”运动)风格在设计师的努力下得以延续和发扬,而巧妙的空间改造,也让它在保留历史韵味的同时,更符合当代生活的需求。奉微给它起了一个新的名字“奉园”。

与奉园几步之遥,便是著名的邓氏宗祠,即民族英雄邓世昌的祖祠。不远处,是历史悠久的海幢寺。同和里老街老式的石板路面上,行人往来。抬眼望去,奉园主体建筑外墙新加装的仿旧彩色玻璃装饰,映照出天光云影,折射出岁月过往。老建筑的新生,正是广州这座古老城市生生不息、永不止步的剪影。

文:广州日报全媒体记者 卜松竹

图:广州日报全媒体记者 王维宣 (除署名外)

故居主人叶六如作品 曾入选世界多国摄影沙龙

上世纪20—40年代,在广州涌现出一批具有全国影响力的摄影家。

1935年,在广州永汉路(今北京路的一部分)雅丽光照相馆内,一个名为“红窗摄影研究社”(以下简称“红窗社”)的摄影团体成立了。其主要发起人包括当时广东活跃的摄影师刘体志、郑皓初、麦绍基、梁祖德、黄志坚、叶六如等人。到了第二年,社员便发展到50余人,许多人来自教职员、医生、学生等。红窗社在假日常组织外出集会摄影,社员每月聚会一次,互相观摩新作,交流摄影技术及艺术心得,挑选作品供报刊发表。会员还积极参加影展和摄影沙龙等活动。1936年2月,红窗社影展在广州长堤青年会举行,同期举办的还有20世纪30年代我国最大的、具有全国规模的摄影团体——上海黑白影社第三届影展,双展交映,轰动一时。

1938年,广州陷落于侵华日军之手,红窗社也在无形中解散。抗战胜利后,1946年,刘体志等又发起创立了广州摄影学会,联络地点设在常务会长、著名摄影人梁祖德开办的“德记照相器材行”中。作为上世纪40年代广东两大摄影团体之一,学会拥有叶六如、刘凤伍、梁铿、雷鲁萍等30余位成员,积极参加各种摄影活动。至1950年,学会成员入选世界多国摄影沙龙的作品达100幅以上。

广东是中国历史上最早的摄影中心,1839年在澳门印刷出版的《广州报》最早发表了达盖尔银版摄影术的信息;1844年,法国摄影师于勒·埃及尔在澳门、珠海、广州等地拍摄了中国存世最早的一批照片;同年,广东南海人邹伯奇创制了中国首部光学器材照相机,撰写了中国最早的摄影文献,并第一次根据英文单词翻译确定了“摄影”这个专有名词。之后,一批摄影师和摄影机构在穗港澳大地上率先成长起来。而上世纪20—40年代在广州出现的一批摄影团体,为摄影在中国的萌芽和发展作出了突出贡献,也涌现出一批具有全国影响力的摄影家。

在平常场景中框取不平常角度 作品力量感十足

在叶六如多件作品的背面,有用钢笔写下的英文通信地址,音译过来就是粤语发音的“龙导尾”“同和里”。

作为红窗社和广州摄影学会的重要成员之一,叶六如也是一位在国际摄影活动中颇为活跃的摄影家。他多次参加伦敦、费城等摄影沙龙比赛,并摘下奖项。研究者评论其作品“结合中国传统美学与国际沙龙趣味,以现实主义创作题材记录当时社会风貌”。

记者在奉园中看到了奉微近年来收藏的多幅叶六如银盐摄影作品。在他的镜头下,可以看到南方田野的风光,看到利用河水运送木材的场景,看到城郊的屋舍、林木,看到港口里的轮船……从画面语言上来看,这些作品在明快、直接的取景手法之外,常具有强烈的形式美感,画面中的景物、人物,经由视角和构图的有意安排,往往产生别样的趣味,造成强烈的视觉效果。在多件作品的背面,有用钢笔写下的英文通信地址,音译过来就是粤语发音的“龙导尾”“同和里”,正是此地。

而从近来各收藏、拍卖机构陆续发布的部分叶六如作品也能看出,他也大胆尝试了一些画意摄影的表现形式。如他摄于1937年的《冷月孤莺》,以宠物鹦鹉为模特,用灯光模拟一轮明月,融入“画堂鹦鹉语雕笼”的诗意,俏皮可爱,引人回味。但受西方现代主义艺术思潮影响颇深的他,相对来说更加注重镜头的框取,以及画面中的线条感和节奏感,被评价为“在平常场景中框取那些不平常的角度”,从而令作品显得力量感十足。如在一件作品中,他拍摄了一个坐在铁架台阶上的孩子,钢铁质地的坚硬感与孩子的天真懵懂形成强烈的对比。

尊重历史 创新创意 活化一座百年老屋

2014年,“同和里18号民居”被列入广州市第一批历史建筑。

奉微告诉记者,叶六如毕业于广州知名的百年名校南武中学。据说,风度翩翩的他在校期间就颇引人注目。他后来曾赴英国留学,深受当时流行的Art Deco(具有强烈时代特征的几何形态以及多样、大胆的色彩运用)风格影响,故而在这处宅邸里,大量引入了此手法。

奉微介绍道,这座建筑的建造者是叶六如的父亲。他曾参与粤海关大楼的建造,对于当时领先的建筑材料和技术颇有研究。所以同和里18号采用了在当时民居中少用的钢筋混凝土结构,而且使用的水泥标号极高,“修缮需要钻孔的时候都比较困难,水泥太硬了”。

奉微介绍,从目前能查到的一些资料中可以得知,这里曾经出入过许多名人。2014年,“同和里18号民居” 被列入广州市第一批历史建筑。

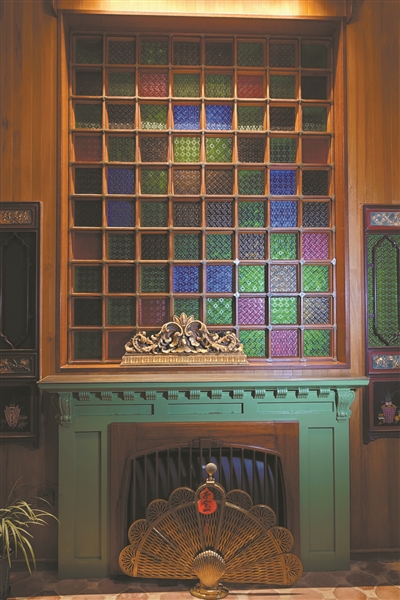

穿梭于奉园之中,Art Deco风格标志性的阶梯式装饰随处可见。奉微告诉记者,其中很多是老建筑原本就保留下来的,还有一些,则是在修缮过程中参照原样补上的。主体建筑的大门,以及楼梯的侧墙护板,都是用收集来的百年老柚木重新打造,透着古朴厚重的味道。门窗上精彩的黄铜插销、合页等部件,能原样保留就原样保留,损毁无法使用的,就依原样重新定做。为此,她专门请来一位铜作手工匠人。屋内多处新增的隔断,用的是老式的彩色玻璃,许多部位因为线条、形状特殊,需要匠人手工一点一点打磨、安装,其中一楼大厅的一面隔挡的安装,就花去了几个月时间。

在延续历史韵味的前提下 融入当代人的美学观念

奉园原本是一座两层的建筑,一楼的层高达4.7米,非常宽敞通透。奉微和设计团队在其中隔出一个夹层,打造成一个半独立空间的茶室。这里陈设着从老屋里找到的一个大木箱,一个茶叶柜。“它们应该都是叶六如,或者他的家人当年用过的东西。”奉微说,“它们和叶六如有一种奇妙的连接。”

老屋中保留下的另一件东西则更为关键,是写着“六如先生”的镜子。“从上面的字样可以得知,这两面镜子应是当时的商界人士恭贺叶六如新宅落成的贺礼,体现出那个时代流行的人情风尚。也正是它们,帮我们确定了这里就是叶六如的旧居。”奉微说。

记者看到,一楼和二楼以彩色玻璃装饰的壁炉至今保存完好,可以使用。奉微介绍,据叶氏后人介绍,一楼大厅在当年常举办舞会等交际活动,而二楼则是宴会厅。如今在二楼巨大的长条餐桌上方,新开了一个由彩色玻璃拱顶装饰的天窗。光线透过玻璃散射进来,让屋内变得明亮透亮。

在一些细节上,设计团队也做了一些创新,比如一层大厅后方的一面彩色玻璃幕墙,百余块玻璃用可以拆卸的卡扣连接,方便变换出不同的图案。奉微说,这些玻璃格还可以作为展示橱窗使用。又如楼梯的护栏,铁艺是当年的老物,但设计团队加装了一组彩色玻璃装饰,以呼应全屋主题,而采用的彩色玻璃,也是各地收集来的旧物,带着时光的印记。

屋顶天台也做了改造,种上了品种繁多的绿植,老屋中原来的一个浴缸,被改造成一个小小的荷花池。举目望去,老城区的景观向四面延伸开去。

“我们改造奉园的原则,就是希望在保护好老建筑、延续它的历史韵味的前提下,融入当代人的美学观念和生活经验。很多人来了这里都说很喜欢。”奉微说,“街道、区里也给了我们很多支持。我们也在想下一步应该怎样更好地把它利用起来,充分发挥它的历史和文化价值,让更多的人在历史的现场之中,感受美,感受创意、创新的精神。”

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版