文/广州日报全媒体记者卜瑜、王其琪 实习生李煦然

图/广州日报全媒体记者石忠情、卢政

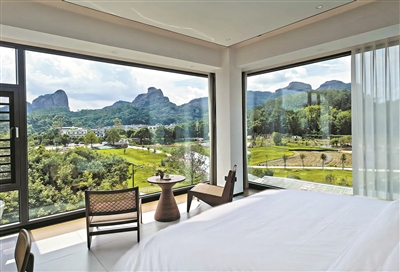

七月的丹霞,流火烁金。晨光熹微,天际的鱼肚白刚被一抹瑰丽的橘红浸染,韶关市仁化县瑶塘新村的村民张琳便已倚在窗前,眺望着被晨曦勾勒出巍峨轮廓的山峦,由衷感叹:“今晨的日出,定是绝美。那些赶早上山的游客有福了。”

这片被丹霞地貌所定义的土地,是广东唯一的世界自然遗产地。30多年前,张琳的父亲正是驾着一辆摩托车,在清晨与傍晚的薄雾中,搭载着远道而来的旅人,穿梭于山门内外,追逐着丹霞山的第一缕晨光与最后一抹晚霞。

岁月流转,昔日的寻常村落,如今已蝶变为旅人安放乡愁的诗意栖居。在“百千万工程”的春风下,瑶塘新村的村民们将自家庭院转化为精品民宿,超过九成的村民在家门口实现了安居乐业。通过引入优质社会资本,这个曾经寂静的小村,一跃成为声名远播的广东六大特色民宿群之一。

这片红石地上的蝶变,不仅是“美丽经济”的生动注脚,更是一部由一代代奋斗者书写的乡村振兴史诗。其中,三位不同年代的女性民宿主理人——徐萍红、符小密、胡洋,她们的故事宛如三条交织的线索,串联起瑶塘村三十余载的发展脉络,映照出这片土地的坚韧、智慧与温情。

首章·肇始

从“借宿一晚”到“吃住一体”

初代拓荒者徐萍红的辛劳与守望

故事的序章,要从1998年说起。经人介绍,张琳的父亲与邻村的徐萍红喜结连理,次年,女儿张琳呱呱坠地。夫妻二人用多年打工、摆摊和修理摩托车积攒下的血汗钱,在村里盖起了一栋新房。一楼自住,二楼的四间客房,便成了瑶塘村最早的“家庭旅馆”。那是丹霞山下民宿业态最原始、也最富有人情味的雏形。

那时,“民宿”一词尚未流行。开业后,徐萍红的生活被切割成无数个忙碌的片段:清晨打扫客房,白天带着年幼的张琳去集市摆摊,售卖自家种的番薯、玉米和飘香的茶叶蛋。而丈夫则扮演着“山野骑士”的角色,用摩托车的轰鸣,迎来送往每一位追寻日出的旅人。

随着丹霞山的声名鹊起,徐萍红家的光景也日渐兴旺。2005年,她将一楼改造成了餐馆,家门口的招牌从简单的“住宿”二字,变成了更具烟火气的“吃饭、住宿”。

1999年出生的张琳虽年仅26岁,却笑称自己已有22年“工龄”。童年记忆里,最“怕”的便是节假日。“假期一到,家里人满为患,父母忙得脚不沾地,我自然要上阵。”点菜、传菜、擦桌子……“除了掌勺,我无所不能。”

时光的洪流中,2010年的那个夏天,在张琳心中刻下了最深的烙印。“不知道发生了什么,一夜之间,全村爆满。”整个景区的房间供不应求,连打地铺都一位难求。

多年后,张琳才恍然大悟,那场席卷全村的“甜蜜风暴”,源于一个足以载入史册的时刻:“中国丹霞”申遗成功。

这个世界级的荣誉,不仅为丹霞山带来了全球的目光,也让无数敏锐的投资者,嗅到了这片红土地上蕴藏的无限商机。符小密,便是乘着这股浪潮而来的人。

次章·破局

当“文艺情怀”遇见“商业逻辑”

新锐探索者符小密的梦想与格局

“世界那么大,我想去看看。”2015年,一封辞职信火遍网络。但早在5年前,时任教师的符小密便已悄然写下了属于自己的续章。2010年,她毅然辞去八年的教职,投身丹霞山麓,开启了她的民宿创业之旅。

“每个女孩心中,或许都有一个开梦想小店的梦。”符小密坦言,这既是一次“少女梦”与“生意经”的双向奔赴,也是一次深思熟虑后的果敢抉择。在她看来,民宿绝非简单的住宿空间,而是一个承载当地文化的体验场。

秉持着这样的理念,符小密的民宿里,客人可以亲手体验非遗手作的温度,可以品尝到山间最新鲜的四时瓜果。这种对“体验感”的极致追求,让她的事业版图不断扩大。十余年间,从最初的一家店,到数十家风格迥异的网红客栈集群;从一个人的单打独斗,到一支高效协作的专业团队;从深耕丹霞,到将“丹霞印象”的品牌辐射至整个韶关……符小密把一个文艺的梦想,浇灌成了一片繁茂的商业绿洲。

面向未来,符小密从未停止过求“变”的脚步。她正积极推动民宿与村民的深度“抱团”,探索田园采摘、科普研学、农产品直播等新的效益增长点,力图将单一的住宿餐饮收入,转变为更多元、更具韧性的复合型经济收入。

续章·深耕

让更多人读懂丹霞

跨界追梦人胡洋的专注与创新

如果说符小密的到来是顺势而为,那么珠海女孩胡洋的扎根,则更像是一场命中注定的邂逅。

2013年,尚是实习记者的胡洋初访丹霞,便被眼前的雄奇瑰丽彻底俘获。“这里的山石草木,仿佛都自带一种原始的魔力,瞬间攫住了我的心。”这份魂牵梦萦,让她在次年做出了一个旁人眼中颇为大胆的决定——定居瑶塘,创办“燕子呢喃”民宿。她希望以民宿为媒介,让更多人读懂丹霞,爱上丹霞。

2016年,胡洋正式开启了“民宿+非遗+研学”的融合探索。她与国内外的地质学者、登山客建立合作,在民宿大厅的展柜里,展示来自世界各地的珍稀岩石标本,供游客亲手触摸大地的年轮。

她结识观鸟专家,为丹霞的鸟儿们设计了专属“身份证”——只需扫描房门前的鸟类图样二维码,伴随着清脆的鸟鸣,翔实的信息跃然屏上。作为仙草制作非遗技艺的家族传承人,她更是将这门手艺带入研学课堂,让孩子们在亲手制作仙草冻的乐趣中,体验传统文化的魅力。

九年光阴,倏然而过。胡洋参与的“丹霞研学体系”已涵盖地质、植物、观鸟、昆虫、天文、人文六大板块,斩获殊荣无数,吸引着全国各地的研学团队慕名而来。年接待研学团队超3000人次,民宿游客1.5万人次,“燕子呢喃”已然成为粤北乡村文旅融合的一张亮丽名片。

“我希望这里不仅是一家民宿,”胡洋的眼中闪烁着光芒,“更是一个集自然教育、文化传承、心灵启迪于一体的综合性基地,让更多孩子走进丹霞,感悟自然的神奇,领略文化的底蕴。”

记者手记

“小确幸”蕴含着大变化

“百千万工程”给人们带来怎样的改变?采访路上,我听过许多宏大叙事与澎湃故事,但最触动我心弦的,却是瑶塘村初代民宿主徐萍红的一段“温柔往事”。

2023年,有人租下徐萍红家经营了近20年的一楼餐馆,虽然租金不算丰厚,却让她获得了久违的“喘息”机会。

“我妈妈实在是太累了。”张琳的话语里,满是疼惜。她说,小时候曾无数次幻想,家里的餐馆能关门一天,好让父母歇一歇。但她明白,停下就意味着没有收入,这个“奢侈”的愿望,终究只是童年的梦想。未承想,这个令她惋惜的心愿,在十多年后以这样一种温和的方式实现了。

这背后,是在“百千万工程”推动下,瑶塘村整体环境提升、商业业态丰富后带来的机遇,更是由此给一位辛勤了大半辈子的劳动者的一份犒劳。

幸福,有时无需惊涛骇浪。对于辛劳了大半生的徐萍红而言,这份得以“歇一歇”的“小确幸”,便如一股清澈的溪流,足以滋养出一片安宁的海洋。而这,或许正是“百千万工程”带给乡村最温暖、最真实的底色。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版