文/广州日报全媒体记者 李巧蓉

艺术的温度,能让相隔的城市更近;文化的共鸣,能让离散的记忆更暖。

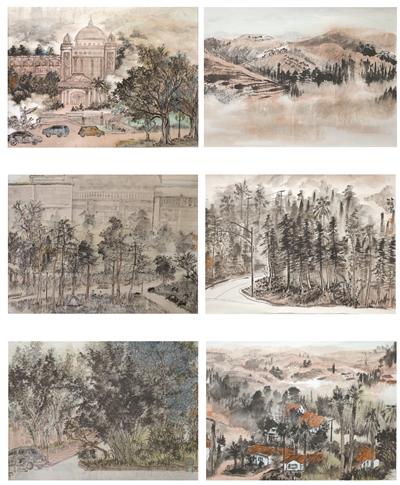

近日,“文脉亲则人心通——粤港澳大湾区艺术家城市记忆主题创作读本”展览在广州画院美术馆展出,展览由广州市文化广电旅游局、广东省美术家协会主办,广州画院承办,以城市记忆为主题,遴选221件(95套)文献、视频和艺术作品,共同呈现了湾区的历史文脉及粤港澳三地艺术家的城市记忆图像。艺术家们以画笔为舟,以文脉为缆,串联起湾区“同饮一江水”的地域亲缘,编织着“共叙岭南情”的文化纽带。

缘起

地域亲缘编织文化纽带

谈起展览缘起,策展人邝以明表示,粤港澳大湾区“三面环山,三江汇聚”,具有漫长海岸线、良好港口群和广阔海域面等优越的地理环境,经济发达、文教鼎盛,是广府文化的核心地带和兴盛之地,有着多元、务实和创新的文化基因,以及开放、包容和乐观的人文精神。正所谓,风俗起于地理,而成于人文。粤港澳与中原一带的文化、粤港澳三地之间的文化联结有着长久的、从不曾间断的历史,艺术也莫不如是。诸如清康熙二十年(1681)画家吴历来到澳门,修天学于三巴堂,并著《三巴集》和绘《白傅湓江图》《湖山春晓图》等画作。面对澳门新环境和新体验,吴历开始思考中与西的不同。再如对20世纪中国美术史产生过重大影响的“岭南画派”高剑父等人就长期活跃于港澳,从事“新国画”的实践与推广。

“如今,粤港澳大湾区建设是重大国家战略,共建人文湾区,开展湾区各类文化艺术活动和展览无疑是推进粤港澳大湾区建设的重要组成部分。艺术的温度,能让相隔的城市更近;文化的共鸣,能让离散的记忆更暖。”邝以明说道。

呈现

分“风物”“事件”“市井”三部分展示

本次展览以城市记忆为主题,遴选出相关的221件(95套)文献、视频和艺术作品,分“风物”“事件”“市井”三个部分展示粤港澳文化基因、人文精神和历史记忆。

邝以明介绍说:“本次展览从筹备到开展历时一年多,其中最具挑战的是如何将大量的相关文献、视频、艺术作品集结起来,又通过遴选、梳理,串联成一条清晰的、精炼的反映粤港澳大湾区城市记忆的线性时序脉络。”他表示,展览所展示的艺术作品是广州画院“国家主题性美术创作研究中心”成立以来的首批实践成果。

林蓝、詹晓燕、刘明、周正良、陈迹创作的《港珠澳大桥》以珠海、香港、澳门三地为元素延展为三大板块,通过宏伟壮观的港珠澳大桥与蔚蓝海洋背景串联在一起。内容上精选了三地具有国家发展重要作用与深远意义的建设成果和人文景观,寓意湾区开拓的一片璀璨星空。如香港的维多利亚港、国际金融中心、金紫荆广场等城市地标,珠海的横琴国际金融中心、珠海渔女雕塑、珠海大剧院等经典与创新并存的城市景观;澳门则包括旅游塔、澳门科学馆、大三巴牌坊和金莲花广场。最后,港珠澳大桥如蜿蜒巨龙跨越三地,三地合作共建的三座孔桥和七座桥塔清晰可见。据主创人员介绍,该作品经过长达半年构思,以恢宏大气的现代构成形式和极具中华优秀文化特征的中国画艺术,实现气势恢宏的“纪实叙述”与技艺精湛的“艺术表现”间的巧妙融合。

广州是粤港澳大湾区的核心引擎之一,邝以明的作品《广州印迹》记录了作者对广州的城市印象,既有传统的笔墨,又有鲜活的时代感和丰富的想象力,诸如天空出现的彩虹、家门口的水泥公路、户外野餐的市民都能协调入画,活力十足。

独特

作品串联湾区城市记忆

“本次展览与展现艺术家群体或个案的展览不同,是从文献和作品出发,将其放到粤港澳大湾区的建设与人们的城市记忆中去表达的。”邝以明说,“展览分为‘风物’‘事件’‘市井’三个部分,其脉络简而言之就是:粤港澳大湾区优美的环境和丰饶的物产,在改革开放、乡村振兴等一系列深入民心的政策与事件中,人们过上了富足的生活。比如说,‘市井’部分的陈列展示,从赵红雨的《女人街》,到陆增康的《粤菜师傅》、林于思的《吃饭啦》,再到涂国喜的《幸福生活》,进而到郑阿湃的《湾区来客》等,正体现出粤港澳大湾区人们的衣食住行这种线性的叙事。”

中国画作品《幸福生活》通过对广州一个居家室内的场景描绘,反映了文艺工作者的生活状态。画面借助休闲的生活用品,绘画工具及婴儿车、宠物等物象的细致描绘,表达在国家兴盛社会安宁中,老百姓对幸福生活的热爱。

值得一提的是,本次展览采用“实体展览+虚拟展厅”相结合的形式,推出“AI指尖艺术家”互动项目,让公众借助AI实时生成数字艺术作品,参与艺术再创作,也让湾区城市记忆在更开放、共享的实验场中连接过去与未来。“‘AI指尖艺术家——与艺术家共创’基于‘人人都是艺术家,灵感在触摸之间释放’的理念而设计,是一款集AI图像风格迁移与实体艺术输出于一体的沉浸式创作体验互动项目。观众只需现场拍摄或上传一张艺术家画作,系统便能在数秒内将其转化为多种艺术风格:如水墨、超现实、印象、浪漫、抽象……不需要画笔不需要技巧,只需要一根手指,AI便为你绘出一场视觉奇迹。”邝以明介绍道。

本次展览将持续展至6月17日。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版