5·18国际博物馆日

文、图/广州日报全媒体记者卜瑜 通讯员陈荟淇、梁杰灵、张罕伊

初夏的韶州古城,岭南文博菁英云集。来自粤港澳三地的500余位博物馆馆长、文史学者与业界翘楚,踏着南华禅寺的晨钟暮鼓,齐聚粤北三江交汇处,见证一场关于岭南文脉赓续与未来图景的思想激荡。

5月15日,由广东省文化和旅游厅、韶关市人民政府共同主办的2025年“5·18国际博物馆日”广东主会场活动在韶关启动。作为活动亮点之一,5月16日,“风度得如九龄否——张九龄和他的时代”在韶关市博物馆盛大开展。5月17日,“古虞名郡·风度韶州”在韶州历史文化博物馆惊艳亮相。双展联动让千年文物“活”起来,实景体验触摸岭南文脉。

张九龄告身帖石刻出自广州“西来初地”

“风度得如九龄否”展览分为盛唐气象、山河万里、大唐荣耀、唐诗新风四部分,以唐代文物为基础,分别从社会生活、科举入仕、唐代交通、海陆贸易、政治外交、诗歌文学等多个方面展示大唐开元年间的盛世景象以及“岭南第一相”张九龄在其中的历史功绩和深远影响。

展览以韶关罗源洞山麓张九龄墓葬早年考古信息为引,集中展出陶瓷、碑刻、玉饰、拓片等类型的唐代文物一百多件,其中张九龄墓、张九皋墓出土的滑石碟、青釉碗、玉饰等文物为考古发掘后首次回到韶关展出。

记者在展览中了解到,1960年7月,为了防止盗掘和农事生产活动对张九龄墓葬的进一步破坏,做好文化和文物保护工作,广东省文物管理委员会与华南师范学院历史系对张九龄墓葬进行了抢救性发掘。

墓葬整体呈南北向,为砖石结构,平面呈“古”字形,由甬道、东西耳室和墓室三部分构成;弧方形穹隆顶。墓室四壁作壁画,甬道东壁存有侍女与蟠桃图,墓室东壁存有青龙图。出土随葬器物33件,是一座典型的关中形式与南方形式相结合的壁画墓。

长久以来,张九龄及其家族墓葬遭到多次盗扰,此次虽所出随葬器物数量较少,但仍可做到窥斑见豹。通过发现的随葬品,人们可以一睹唐代社会发展过程中百姓的日常生活景象。

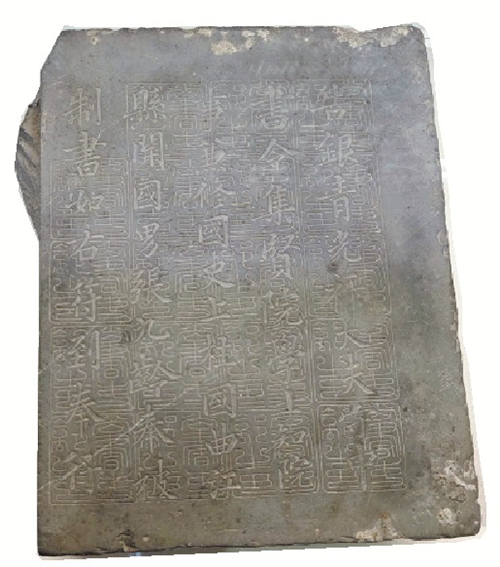

现场展出了张九龄墓、罗源洞墓出土的青釉罐、碗、盘等,望野博物馆藏的罐、盘等器物,还有由广州博物馆收藏的清代张九龄告身帖石刻。该文物1980年发现于广州“西来初地”的一堆断砖残瓦中。石刻方形青石,表面光滑平整,上刻有“告银青光禄大夫守中书令集贤院学士知院事兼修国史上柱国曲江县开国男张九龄奉被制书如右符到奉行”等45字楷书。经鉴定,文字内容为唐代名相张九龄起复拜相第二年后加封的告身。

观众沉浸式感受岭南文化DNA

5月17日,“古虞名郡·风度韶州”大展在风度阁基座惊艳亮相,风度阁是一座以跨越千年的文化符号“九龄风度”命名的雄伟楼阁。

相较于传统展览,观众在全新的数字化场景中可以触摸全息投影里唐代驿马踏出的梅关古道石痕,甚至与虚拟的九龄公对坐于南岭月色下共吟“天涯共此时”。

观众还可以成为历史现场的亲历者——手持虚拟路引体验清代税关报关,或在珠玑巷姓氏墙前,看见自己姓氏南迁的千年轨迹,亲手点亮自己的姓氏。

“我们以文旅融合的理念,创新科技与历史叙事交融的沉浸式展陈,打造可听、可触、可感的立体文化场域,为市民游客打开一扇触摸韶州文明、对话历史先贤的窗口。”韶关市博物馆馆长何露表示,“展览以历史长河为序,通过‘大专题+小故事’的叙事手法,浓缩韶关自先秦至当代的重大历史事件与辉煌成就。并创新打造多个标志性场景和沉浸式互动体验空间,将多媒体技术与传统展陈深度融合,让文物‘活’起来,历史‘动’起来,为观众带来一场跨越时空的文化对话。”

除了基座的“古虞名郡·风度韶州”大展,阁一层、阁二层也同步开放。一层作为游客服务中心,通过高清影像与全景图文,系统展示该市十个县市区旅游资源:丹霞奇峰、南华禅音、珠玑古巷、瑶乡风情等,助力深度探索“岭南秘境”。二层“韶关城事”主题展以数字化手段勾勒现代发展图谱,讲述城市蝶变,定格韶城新貌。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版