陈姓是中国第五大姓氏,历来代有英才,能人辈出。陈姓族人为广东贡献了一位——也是广东唯一一位——从祀孔庙的明代硕儒陈献章。

研究者言:“岭学源流,以二陈为大。”“二陈”指的就是陈献章与陈澧两位学术大家。陈献章,这位生于新会的明代伟大思想家和教育家,几乎在那个时代所有的学术和文化领域中都达到了顶尖的造诣。其诗、词、书法、琴艺均在广东相应领域的历史上有开山之力。他主张学贵知疑、独立思考,提倡较为自由开放的学风。他提出涵养心性、静养“端倪”之说,使得明代儒学由理学向心学转变,成为儒学发展史上一个重要转折点。

康有为曾说,“白沙为广东第一人……广东学术之正, 人才之盛,皆出白沙。”白沙学说不但开启了明代心学,且开启了岭南学术新风,让南北学术交融结出硕果,成为塑造岭南人人格的重要思想基础,让这片沃土在明清之后成为孕育杰出人物的宝地。

文:广州日报全媒体记者 卜松竹

学术 有明之学,至白沙始入精微

白沙学派“独开门户,超然不凡”

陈献章(1428~1500年),字公甫,别号石斋,广东新会白沙里人。白沙村濒临入海之江门,故明清学者或称其为白沙先生,其学为江门之学。陈献章的诗文,后人辑为《白沙子》。

陈献章出生前1月,父亲就去世,由母亲一手抚养长大。虽然少时陈献章即有“颖悟非凡,过目不忘”之资,早年也颇有功名之志,“幼览经书,慨然有志于思齐。间读秦汉以来忠烈诸传,辄感奋赍咨”,后来又有“真儒”之誉,但科举却屡试不第,却也促成了他逐渐走向潜心学术的道路。

第一次落第后,他以听选监生入国子监读书。第二次落第后,他于27岁时师事当时著名江西学者吴与弼。从学期间,陈献章早上贪睡,吴与弼命他种菜编篓,研墨接茶,磨炼他的意志,其间亦和他讲说典籍。半年后陈献章返乡闭门读书,又筑春阳台,静坐其中,思想上由读书穷理而转向求之本心,提出“惟在静坐,久之然后见吾心之体”的修养方法,开始显示了异于朱学的心学思想风貌。

陈献章38岁时重游太学,被京师名士们誉为“真儒复出”。成化五年(1469年),42岁的他第三次赴会试,又落第。一面是考前炙手可热、声誉隆广的“真儒”,一面是三次会试、屡屡下第的老举子,强烈的反差轰动学林。此次落第后,陈献章南归潜心于学。

成化十八年(1482年),55岁的陈献章经推荐应皇帝招贤,上京听候任用。当听到吏部要他考试后才安排任职时,他拒绝应试,以治病侍母为由,请准回乡,获授翰林院检讨的官衔,回白沙讲学。此后至卒,屡荐不起。这一时期他在学术方法上也由静坐室中转为逍遥于自然,“或浩歌长林,或孤啸绝岛,或弄艇投竿于溪涯海曲”。养浩然自得之性,标立“以自然为宗”的为学宗旨,其心学思想体系日臻完善。

中山大学教授陈永正指出,陈献章早年接受吴与弼“静时涵养,动时省察”的教导,后又从陆九渊和佛学的理论得到启发,自立“学贵乎自得”“以自然为宗”之说。其学术思想,上承宋儒理学,下启明儒心学,影响深远。

黄宗羲《明儒学案》谓:“有明之学,至白沙始入精微。其吃紧工夫,全在涵养。喜怒未发而非空,万感交集而不动,至阳明而后大。”是以他所创立白沙学派(或称“江门学派”)能“独开门户,超然不凡”。

教育 但愿先生长福寿,年年教我写文章

弟子众多,既有湛若水等大儒,也有普通百姓

陈献章虽做过官但仅为虚衔,且时间很短,他一生大部分时间都是在讲学中度过的。其主要讲学场所有小庐山书屋、碧玉楼、江门钓台、嘉会楼等。其中位于今天江门市白沙公园的嘉会楼“地凡若干亩,楼凡三楹,高若干丈,广如之……山环水绕,足称名胜”,规模大,环境优美,是白沙讲学之所中最大、最好的一处,“当事为韧嘉会楼,及门宾友相与讲论不倦”。

陈献章门下弟子众多。据《明史·儒林传》说:“四方来学者不啻数千人。”仅新会县可查的就有百余人。众多学生中,不乏后来考取功名、出将入相者,如张诩、林光、伦文叙等。《白沙学案》收录了其及门弟子10人,再传弟子1人,皆有所成就。其中湛若水更是一代大儒,是白沙杰出的传人。

陈献章曾赠送过学生这样的诗句:“我否子亦否,我然子亦然,然否苟由我,于子何有焉?”可见他主张学生在探究学问的过程中有自己的见地和发挥,不主张人云亦云。他很注重启发,说:“苟有求于我者,吾以告之可也。强而语之,必不能入,则弃吾言于无用,又安取之?”他认为,教学必须以学习者的主动求教为前提,只有这样,教才能有益于学,促进于学。这种开放式的教育思想极大地释放了学生的主观能动性。

游于白沙之门者,既有文人名仕,也有许多普通百姓,“至于浮屠羽士,育农贱仆来谒者,先生悉倾意按之,有叩无不告,故天下被其化者甚众。”在家乡讲学之余,他还常到附近地区巡回讲学,使其学说不仅在士大夫阶层颇受青睐,且在民间亦有广泛的影响。当时民间流传着这样一首歌谣:“白沙先生归故乡,我送先生路远长。但愿先生长福寿,年年教我写文章。”

书学 不要钟王居我右,只传风雅到人间

首创白沙茅龙笔,草书挥洒自然开创新风

陈献章也是一位书法大家。美术史学者朱万章指出,陈献章在书法史上的意义在于两点:其一, 他的挥洒自然的草书开创了岭南甚至全国书坛新风;其二,他所首创的茅龙笔是岭南书法史上书写工具的一次革命。

陈献章长于草书,张诩谓其“能作古人数家字,束茅代笔,晚年专用,遂自成一家”,游潜称其“书法得之于心,随笔点画,自成一家”。陈献章早期墨迹得晋人笔意,后学颜真卿、张旭,植骨于欧阳询,参用苏轼、米芾,轩昂似李北海,豪放似怀素,他在《书说》里阐述自己的书学主张及以书调性的哲学思想:“予书每于动上求静。……法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔。……以正吾心,以陶吾情,以调吾性,此吾所以游于艺也。”他自称“不要钟王居我右,只传风雅到人间”。

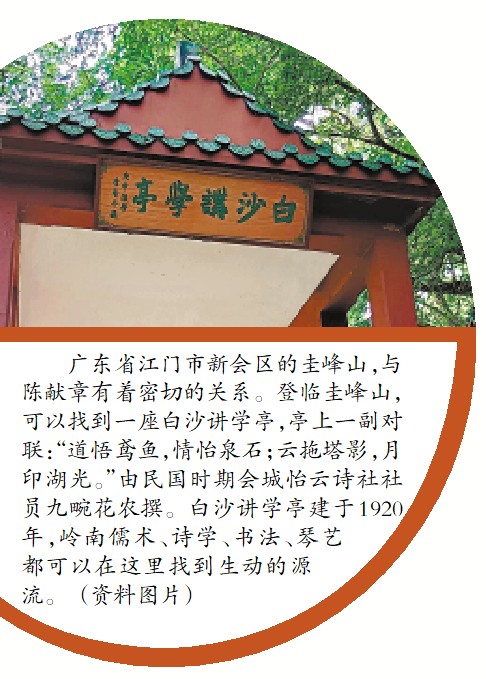

广东著名的国家级非遗代表性项目白沙茅龙笔起源至今已有500多年历史,创始人就是陈献章。白沙茅龙笔的奇特之处在于材料,它是以新会圭峰山特产的茅草制成,可以通过浸泡时间长短改变笔的软硬程度。

对于陈献章为何“束茅代笔”,后世有两种猜测。一种是说,他久居乡间,集市又太远,他不愿为买笔劳心劳力,于是决定自行制作。另一个说法是,他坐在圭峰山的一块大石头上看书时,信手折断一株白茅,露出一束柔软而富有弹力的白毛,他发现这与毛笔十分相似,便摘了一把白茅回家做成笔。他赋诗抒怀:“茅君稍用事,入手称神工。”诗中的“茅君”就是他对茅龙笔的昵称和敬称。此后,“茅君”陪伴他近20年。“茅君”无笔锋,由于笔画中留有空隙,能够形成其他书法难有的“飞白”。“茅君”所书矫健挺拔,自有一番古拙,世人谓之“茅龙笔书”。屈大均称茅龙笔书“奇气千万丈,峭削搓梗,自成一家”。

诗学 鱼跃鸢飞乃见真机,理趣诗情浑然一体

“理学家中的诗人,陈白沙最杰出”

“可以说,古往今来,理学家中的诗人,陈白沙是最杰出的一位。”陈永正指出,陈白沙不事著述,以诗为教,他当年就是凭着一首《和杨龟山此日不再得韵》,而赢得“真儒复出”的盛誉。从某种意义上说,研究和理解他的诗歌,是研究他思想和学说的关键之一。

陈永正在《陈献章诗编年笺校》前言中写道:“识力甚高的钱谦益,是把白沙看作是一位真正的诗人的……在《小传》中还强调,白沙诗‘不独为道学诗人之宗,实诗人之诗也’。钱穆《理学六家诗钞》亦云:‘白沙乃以一诗人而高踞理学上座。’”张诩《白沙先生行状》中谓:“先生尝以道之显晦,在人而不在言语也,遂绝意著述。”其实在白沙心目中,这些诗才是真正的“著述”。

白沙每以“不离乎日用而见鸢飞鱼跃之妙”教导弟子,在诗中对所谓“自得”作过形象化的描述。如《拨闷》云:“动惟厥时,匪亟匪徐。鱼跃鸢飞,乃见真机。”《示湛雨》云:“天命流行,真机活泼;水到渠成,鸢飞鱼跃。”

梁启超谓“白沙心境与自然契合,一点不费劲”,理趣与诗情浑然一体,“常常脱离尘俗,与大自然一致,其自处永远是一种鸢飞鱼跃、光风霁月之景象,可见其人格之高尚,感化力之伟大矣”。

据统计,陈献章一生可查诗作约有2500首,在明永乐以后的诗坛上,成为山林诗人第一人,在江门五邑古代文化史上更有“诗圣”之称。

对陈白沙诗歌的评价,以《四库全书总目提要》最有代表性,略云:“盖以高明绝异之姿,而又加以静悟之力,如宗门老衲,空诸障翳,心境虚明,随处圆通,辩才无碍,有时俚词鄙语冲口而谈,有时妙义微言应机而发……”

琴学 尽言天下知音少,白雪不知何处弦

整理《古冈遗谱》,白沙琴学是岭南琴派源头之一

“海北多年一钓船,大翼遨空鱼跃川。尽言天下知音少,白雪不知何处弦。”——在陈白沙的诗中,古琴的意境高绝清迈。按照广东省古琴研究会琴人许海帆的说法,陈献章在艺术实践和理论探索中构建起自己的白沙琴学,该琴学成为清代乾隆年间诞生的岭南琴派立派的重要思想来源。

白沙先生雅好古琴。其门人张诩在《白沙先生行状》中记述他“自幼警悟绝人,读书一览辄记。尝梦拊石琴,其音泠泠然,有一伟人笑谓曰‘八音中惟石音为难谐,今谐若是,子异日得道乎!’因别号石斋,既老自谓石翁”。

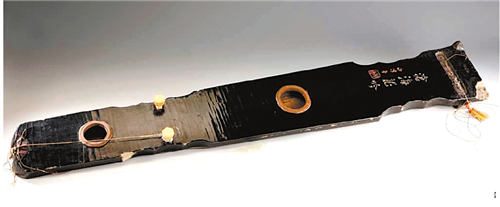

如今流传着不少有关白沙所藏名琴的故事,如江门白沙纪念馆收藏的白沙“沧海龙吟”琴,还有朱启连于光绪二十二年从白沙先生后人手中购得的“寒涛”琴,另有现藏广州镇海楼的“天蠁”琴等。

陈献章在江门讲学多年,时常与友人门生携琴游于风烟水月之间,有不少琴谊琴事收录在诗文中。许海帆指出,江门学派的门生大多能琴,如白沙之子陈景云、新会伍光宇、番禺张诩等。他们不但传承江门心学,而且还将白沙琴学和手抄的《古冈遗谱》在岭南广泛传播。

陈白沙的琴学思想也影响了很多琴人。自15世纪下半叶白沙琴学形成之后,经过300年酝酿发酵,终于在18世纪末的广府地区产生了极具地域特点的岭南琴派。岭南琴派的重要开创者香山何琴斋以“友石”为琴谱命名,可见白沙心学、琴学对他的影响。

岭南古琴艺术广州市级非遗代表性传承人甯兰清指出,陈白沙对岭南古琴的最大贡献之一,是整理并传播南宋皇室南迁时遗落的琴谱《古冈遗谱》。陈白沙不仅手抄传谱于门徒,还融入白沙心学的审美意趣,在传承中奏响了“明心见性”与“中正平和”的双重韵律,使之成为岭南琴派的重要理论源头。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版