读懂广州第一五四期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁。

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/江永忠、许芳

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 倪明、于敢勇

图/广州日报全媒体记者 倪明、于敢勇 通讯员 梁亮、吴勇强

在粤港澳大湾区的西隅,有一座城市静卧于山水之间,它,便是肇庆。肇庆是岭南文化主要发祥地之一,也是中西方文化最早交汇地之一。宋徽宗登基后将自己的封地端州升为“肇庆府”,寓意“吉庆之始”,肇庆从此得名。

肇庆宛如一部厚重的史书,每一页都写满了故事。行走在肇庆的街巷,轻抚古老的城墙,细嗅裹蒸粽的香气,倾听端砚雕刻的声响,仿佛能触摸到历史的脉搏,感受到时光的流淌。肇庆,用岁月时光,将山水之灵与人文之魂熔铸成岭南文化的“活态博物馆”。

两水夹洲 山水入城

岩洞孕育岭南先民 中原文化经此入粤

自广州西行100余公里,便至岭南文化重要发祥地——肇庆。亿万年前,大稠顶、鼎湖山、羚羊峡等山脉隆起,绵延不绝,于西北方向筑起一道天然“山界屏障”,宛如巨臂环拥。在这崇山峻岭间,西江自云贵高原汹涌奔腾而来,一路浩浩汤汤,与两岸山地相互激荡,造就气势磅礴的“西江小三峡”——羚羊峡、三榕峡、大鼎峡。西江穿越三榕峡后,冲积出一片“两水夹洲”的平原沃土。

流水切割与溶蚀之下,连片石灰岩山地化作诸多奇峰异洞。肇庆怀集燕岩,有上百岩洞,洞内钟乳石琳琅满目、姿态万千。星湖之上,七星岩由阆风岩、玉屏岩、石室岩、天柱岩、蟾蜍岩、仙掌岩、阿坡岩七座石灰岩山峰排列而成,状若天上北斗七星,七峰直插水中,将湖面分成五大湖,六岗、八洞错落其间,素有“岭南第一奇观”之美誉。

这片山水宝地,亦是岭南先民最早的栖息地。封开县垌中岩洞穴发现的两枚距今14.8万年的人类牙齿化石,是广东迄今发现最早的人类化石。高要茅岗遗址出土的干栏式建筑群,展现新石器时期先民生活图景。肇庆众多河流山谷,曾是先民迁徙交流的通道。肇庆松山战国墓出土的铜编钟,表明早在秦汉之前,广东文化便与中原地区,尤其楚文化交流密切。

春秋战国时,肇庆一带属百越之境。公元前214年,秦始皇平定百越,设南海郡、桂林郡、象郡,在南海郡下设四会县,此为“四会”得名之始。其地域含今高要区、四会市、广宁县全部及怀集县一部分,还有今江门市东半部、佛山市三水区西半部。

秦始皇动用十万军民,于长江支流湘江与西江支流漓江间修建灵渠,沟通长江、珠江两大水系,开辟了中原文化进入岭南的首条主要通道。

粤地初开 吉庆之始

两汉

封开曾为岭南首府 陈钦陈元父子硕学鸿儒

漫步于肇庆古城墙之上,脚下青砖斑驳,抬眼望去,披云楼飞檐耸立,尽显古韵。“京华北望几千里,岭表南来第一州。”明代肇庆知府黄瑜登披云楼远眺,一语道破这座古城的战略要义。

公元前111年,汉武帝平定南越后,在今封开一带设广信县,为苍梧郡郡治,“广信”二字取自汉武帝诏书中“初开粤地,宜广布恩信”。公元前106年,汉武帝分天下郡县为十三州,设十三部刺史,广信县由苍梧郡郡治升为交趾刺史部驻地,统领南方九郡,成为岭南地区政治、经济、文化、军事中心。217年,交州刺史步骘将交州州治由广信东迁于番禺(今广州)。此后,番禺(今广州)逐渐取代广信,成为珠江流域最大文化中心,以番禺为中心的广佛地区,成为广府文化发展地。其后,226年,东吴孙权将交州分拆为交州、广州,史称“交广分治”,“广州”地名首次出现。宋代时,广信以东划为广南东路,广信以西划为广南西路,广东、广西由此得名。

中原南迁移民在这里与岭南土著逐渐交流融合,中原雅言与百越方言碰撞,孕育出粤语雏形,今日封开方言至今保留两汉雅言音系,被誉为“粤语活化石”。肇庆市封开县也被视为广府文化的发祥地之一。

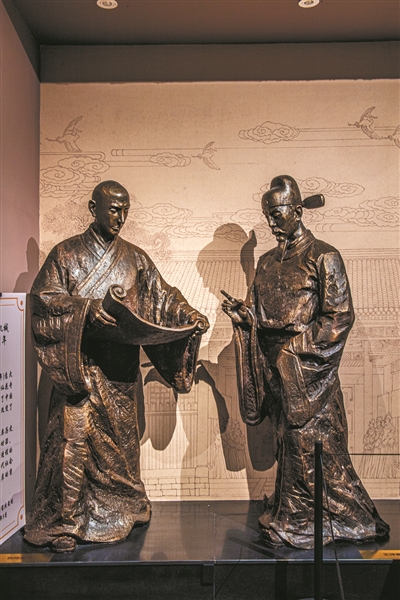

由于最早受到中原文化的熏陶,广信出现了岭南地区最早的一批文化精英,其中最杰出的就是两汉经学家陈钦、陈元父子。史籍记载,陈钦自幼博览群书,熟习“五经”(《易》《书》《诗》《礼》《春秋》),融会贯通,自成一家,与当时博学多才的经学名家刘歆齐名。陈钦来到京师长安,被朝廷任命为“五经博士”。陈钦的弟子中,有两人做了皇帝:一位是汉平帝;另一位是时任大司马,后来篡汉的王莽。

陈钦的儿子陈元继承家学,在京城洛阳“以授徒为业,传《左氏春秋》”,可谓岭南人办私学之肇端。陈钦、陈元作为汉代古文经学派代表,对《左氏春秋》的研究达到了最高水平,是当时全国学术界的标杆。陈钦、陈元来自岭南,他们不仅是吸纳中原文化的先行者,同时也是岭南文化的“拓荒者”,被称为“粤人文之大宗”“岭南之儒宗”。

唐宋

包公青天美名留 宋徽宗赐名“肇庆”

因“左凭广海,右瞰苍梧”,扼两广咽喉,得水陆交通之利,历史上,肇庆多次成为岭南军事指挥中心,是西江流域乃至两广地区的政治、军事、经济、文化重镇。

隋开皇九年(589年)设立端州,端州辖高要、端溪等县,端州始得名。两宋时期,中国经济重心逐步南移,岭南地区进一步开发,端州也获得了大发展。据史学家研究,宋朝时端州人口或高达17万,是唐朝时的10倍。

在肇庆包公文化园包公祠入口石壁之上,篆刻着包拯一生仅存史册的诗作——《书端州郡斋壁》。世人皆道“开封府尹包青天”,殊不知“青天”之名实肇始于端州。包拯在前往开封之前,在端州当了3年知军州事。包拯主政端州期间,开创珠江三角洲桑基鱼塘式农业之雏形;设立了一座储粮备荒的谷仓——丰济仓;创办端州第一所公立学校——星岩书院。

那时,端州濒临西江,水患频繁。洪涝过后,百姓饮用江水之后往往患病。包拯在城内外居民密集处共挖了七口井,让百姓饮用方便卫生的井水,遏制了瘴疫的蔓延,端州人感激包拯,称这七口井为“包公井”。如今端州城内还遗存两口包公井,见证着包拯在端州执政为民的功绩。

彼时端砚为贡品,常有官员借“进贡”之名虚增贡数、假公济私。包拯却明令严格按照贡数征收,杜绝额外加征端砚。他在肇庆勤政、刚直、廉洁、铁面无私,“包青天”的美名传到北宋京都。相传他离任时,百姓暗中赠其一方老坑砚。包拯谢绝当地百姓馈赠,不持一砚而归,“掷砚成洲”的故事流传至今。包拯离任后,端州百姓感念他心系苍生、廉洁奉公的高尚品德,在北岭山下、西江之畔修建包公祠,在砚洲岛上修建“包公楼”,把“包青天”的美名深深刻印在秀水灵山之间。

肇庆在宋代以前并无城墙。1052年,广西壮族首领侬智高起兵反宋,攻陷多个州府后直逼端州。当时的端州太守丁宝臣因无城可守而仓皇出逃。此后,为抵御外敌,知州江柬之于1053年开始修筑土城。1113年,郡守郑敦义将土城扩建为砖城,并于城垣上建三层楼作为瞭望台,“披云”匾挂于楼门上,自此披云楼之名沿用至今。城墙初建时开四门,坐北朝南,西江从南面城墙外滚滚流过。每到雨季,除了军事防御,城墙更能防洪抗灾,肇庆市博物馆副研究馆员张致政说,古代城墙本身就是江滨堤景福围的一部分,梯形墙体逐层内收,砖缝以砂浆严密封实,防止潮水渗入。

如今,肇庆的城市规模已扩大数倍,但是古城内及附近依然是城市的政治、文化中心,这座岭南现存最完整的古城墙,宛如一位缄默的守望者,守护着这座城不变的根与魂。

北宋皇帝宋徽宗赵佶与端州有着密切的联系。赵佶曾封端王,端州为其封地。1100年,端王赵佶意外即位为宋徽宗。1118年,他感念这片土地给他带来了“好兆头”,将端州升格为“肇庆府”,意为“喜庆吉祥之始”,自此“肇庆”之名一直沿用至今。

宋徽宗认为肇庆乃风水宝地,所以他把自己其中一个儿子赵构,封为康王(康州为其封地)。赵构是南宋的首任皇帝,后来他把康州升格为德庆府,德庆自此得名。在宋朝,只有国都,陪都,皇帝诞生、居住和巡游过的地方,以及地位重要的州,才有资格叫“府”。在1085年,全国共有240个州,但只有14个府。由此可见肇庆一带在宋代的地位。

明清

两广总督驻守182年 利玛窦留下多个“第一”

自明嘉靖四十三年(1564年)起,长达182年的时间里,肇庆一直是两广总督府所在地,直到清乾隆时期才移至广州。

肇庆自古就有着崇尚读书的优良传统。明清两广地区规模最大的学府——端溪书院就在肇庆。端溪书院创办于明万历元年(1573年)。两广总督驻肇期间,端溪书院成为省级书院,可招两广学子入学,一度成为两广地区地位最高、规模最大、影响力最盛的书院。清雍正年间,皇帝钦赐经费助其办学,是广东获此殊荣的两家书院之一,培养了一大批社会栋梁。

肇庆也是中西方文明最早的交汇地之一。当时,来华的外国人要进入中国内地,首先要向两广总督提出申请。1583年,意大利传教士利玛窦获得当时两广总督郭应聘的许可,怀着兴奋与忐忑的心情,乘船从澳门来到了肇庆。为了这趟中国之行,利玛窦在澳门苦学13个月的中文,研修明朝的民俗和礼仪。登上肇庆土地时,他赞美肇庆府城,“完全被高厚的城垣所围绕,在城垣以内,尽是堂皇宽阔的房屋,道路是非常之优美,不但是宽阔、远长,而且笔直,从街的这一端可以看清在街的那一端的行人。”

肇庆是利玛窦到中国内地的第一站。他努力研究儒家经典,并以“西儒”自居。他将西方的科学知识与中国传统文化相结合,绘制了第一幅标有经纬线的中文世界地图——《山海舆地全图》;编写了世界上第一部中西文字典《葡华字典》,首创用拉丁字母给汉字注音;利玛窦还在肇庆研制了第一台机械自鸣钟,开辟了第一间西文图书室,第一次把钢琴、油画带到中国。

利玛窦在肇庆的6年,为中西文化交流播下了种子。他的到来,让肇庆成为中国文明与西方文明最早的交汇地之一。那段历史,不仅属于肇庆,也属于整个世界。利玛窦与肇庆的故事,正是中西文化交流的缩影,也是人类文明互鉴的见证。

文化瑰宝 名扬天下

端州石工巧如神 端砚之名天下扬

西江潮涌,斧柯山影如黛。肇庆水口社区内,一方高3米、重达20吨的宋坑巨砚已具雏形。这方巨砚名为《东坡砚源》,由中国工艺美术大师张庆明亲自执笔设计,展现东坡与端砚的千载故事。数十位匠人以刀为墨,潜心雕琢。这一琢,便是漫长的三载时光。张庆明满怀期待地向记者透露:“争取今年5月完工,随后便申请吉尼斯世界纪录。”

端砚扬名始于唐

大自然对肇庆的馈赠,最令人瞩目的莫过于端砚。追溯端石研墨的历史,竟能回溯到唐代之前。唐代,不少官宦被贬至岭南。其中,以宰相之尊被贬端州的,就有魏元忠、韦承庆、杨收等十余人。宋之问、沈佺期和李邕这些以诗文扬名于世的官员,也踏上了这片土地。唐宋时期,肇庆文风昌盛,从这里走出了27名进士和百余名秀才。而年仅17岁就当上状元的莫宣卿,更是岭南地区的首位状元。

端州斧柯山一带产出的端砚,石质温润柔滑,用它研墨,发墨流畅,且能做到三日不涸,这般卓越的品质,赢得了无数文人雅士的赞誉,端砚之名,也逐渐传遍天下。据唐代《端溪砚谱》载:“端石出羚羊峡,以水岩为贵。”一时间,文人墨客竞相求购,端砚由此得“天下第一砚”美誉。柳公权毫不吝啬赞美之词:“端溪石为砚至妙,益墨而发墨。”李贺更是以“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”来盛赞砚工们鬼斧神工的技艺。刘禹锡一句“端州石砚人间重”,更是道出了端砚在世人心中的分量。到了宋代,端砚被列为贡品,米芾在《砚史》中细细描述其“温润如玉,呵气成墨”的神奇之处,那时,文人的案头若没有一方端砚,简直称不上风雅。

端砚的灵魂,藏在那一方方石料之中。斧柯山中的老坑、坑仔岩、麻子坑,并称“三大名坑”。其中,又以老坑石最为尊贵。最好的端砚石,总是藏在山脉间那些最难以探寻的罅隙里。采砚的工人,他们如同在黑暗中寻宝的勇士,需匍匐前行,穿过狭窄逼仄的坑道。在昏暗的油灯下,他们瞪大双眼,仔细寻找岩壁上的石脉。找到后,便一锤一锤,小心翼翼地将几十厘米厚的石肉凿出。最后,他们用肩膀扛起这份珍贵,一步步将砚石背出洞外。一千多年前,苏轼南下路过端州,目睹采砚工的艰辛,感慨万分,写下了“千夫挽绠,百夫运斤。篝火下缒,以出斯珍”的砚铭,让后人得以窥见当年采砚的不易。

时光流转至清代,端砚的地位愈发尊贵,成为皇家的珍藏。乾隆帝对端砚痴迷不已,常常把玩欣赏。近代宗师罗星培的“百鸟朝凤砚”更是名动天下。

蕴含一方水土的风骨

端砚,它承载的不仅仅是文人墨客的笔墨春秋,更蕴含着一方水土的匠心与风骨。张庆明介绍说,端砚的制作过程极为复杂,涵盖采石、选料制璞、设计、雕刻、打磨、配盒、上蜡等诸多工序。由于端砚石大多不抗震,所以从古至今,端砚生产的各个环节均为手工制作。单是雕刻这一道工序,所需要的刻刀,就有不同大小粗细、林林总总30多把。

从唐朝初期只用于研墨的简单形制,到宋代时实用与欣赏并重,再到清代“以工制胜”,将雕刻、绘画、诗词、篆刻融为一体,端砚完成了从粗糙到精美的华丽蜕变,从单纯的实用品转变为珍贵的艺术品。如今的砚雕师们,既传承着古老的技法,又不断追求创新与变化。张庆明将书法艺术融入砚艺之中;李宝庆将肇庆自鸣钟制作技艺与端砚相结合;肇庆文化创意产业研究院及金绣端砚创新工作坊,将端砚和金绣技艺结合,开发出新颖独特的端砚文化创意产品。

端砚,早已超越了单纯研墨之器的范畴,它已然成为岭南文脉的活化石,承载着千年的文化底蕴。2004 年,中国轻工业联合会、中国文房四宝协会授予肇庆“中国砚都”的称号。2006年,端砚制作技艺入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

端砚不仅有各个层级的非遗代表性传承人,还走进了学制教育的课堂,形成了一套完整、系统的教育体系,彻底告别了过去千百年来“父传子”的家学传承模式。数千家砚企蓬勃发展,年创产值逾40亿元。肇庆还围绕端砚做起全域旅游,不仅建起了端砚博物馆,还将已经封坑的几大坑洞变身景区,游客可以认识历史、溯源坑洞,再到工作坊体验。

裹蒸春节赠亲朋 古时曾作为军粮

在蛇年春节,肇庆端州一跃成为热门旅游打卡地。大年初一,端州古城墙上猎猎旌旗随风舞动,22头龙狮与2条传统龙昂首摆尾,与庞大的旗阵和乐队组成浩荡队伍,沿青砖斑驳的宋城墙迤逦而行,引得市民游客夹道喝彩。

百年骑楼非遗市集更是处处彰显着传统文化的魅力:四会玉雕师傅指间生花,高要金渡花席经纬交织,广宁剪纸艺人运剪如飞。煎堆油锅嗞嗞作响,裹蒸蒸汽氤氲升腾……广东省非物质文化遗产代表性项目裹蒸技艺代表性传承人梁伟明,在工坊门前,架起四个特制的大甑。随着他一声自豪与喜悦的吆喝:“肇庆裹蒸,起锅咯!”那熟悉的香味瞬间勾起人们对传统年味的回忆。梁伟明回忆道:“过去,每到腊月,家家户户围坐在一起包裹蒸,柴灶要持续烧上三天三夜,整个屋子里都弥漫着蒸汽,那蒸汽里满满的都是团圆的味道。”

肇庆裹蒸文化展览馆负责人廖东感慨地说:“肇庆裹蒸与普通粽子不同,它不是为了纪念屈原,而是有着属于自己的独特故事。”肇庆裹蒸,用的是两广地区特有的柊叶,这柊叶可不简单,不仅能增添独特的清香,还有解表退热、利咽开音的功效。将糯米、剥皮绿豆、五花肉,用柊叶包裹起来,一个至少重达1斤,蒸煮10个小时,美味的裹蒸才算大功告成。

在西江一带,用柊叶包裹黍米蒸制的技艺,已悠悠传承了两千年之久。传说南朝将领陈霸先曾将裹蒸作为军粮;到了唐宋时期,裹蒸更是成为春节贡品,走进了宫廷。一心为民、铁面无私的包公离开端州时,端州百姓为了感念包公的恩情,便用家中最珍贵的粮食——糯米、绿豆,加上平日里过节才能吃到的猪肉,精心制作了肇庆裹蒸,让包公带着路上吃。从此,每逢春节,家家户户都有了包裹蒸送亲朋的习俗。一来,是为了纪念包公在端州留下的千古德政;二来,借裹蒸的“蒸”字,寓意生活“蒸蒸日上”。

肇庆的非遗盛宴不只在府城。德庆悦城龙母祖庙在正月初四举行的“开金印”仪式,吸引了众多信众前来;封开古城内,“五马巡城舞”声势浩大,麒麟引瑞、春牛祈福等民俗方阵绵延千米,重现广信古邑的繁华盛景;广宁南街的“爆龙灯”将年俗推向高潮。

当华灯初上,七星岩的七座岩峰倒映在星湖之中,宛如北斗七星垂落在人间,在波光粼粼的湖面上铺展出一幅流动的山水画卷。湖边清风徐徐,游人如织,尽情享受着这迷人的夜景。夜幕笼罩下的岩前村,手作端砚工作室与时尚的网红咖啡馆相邻而设。身着汉服的少女正在直播七星岩的美丽夜景,裹蒸粽的香气与手冲咖啡的醇厚在空气中交织——这是肇庆的AB面,古老与现代在此共鸣,如同西江与北岭山的千年守望。当“山水城文”的基因融入大湾区的发展蓝图,这座岭南古城正以文化为帆,奋力书写着全新的发展篇章。

肇庆市全国重点文物保护单位 (以公布时间先后为序)

德庆学宫

始建于1011年,1297年重建。建筑融唐宋时代构造风格与岭南地方特点于一体,独具一格,是岭南地区现存最古老的学宫,也是我国宋元两代砖木结构古建筑的瑰宝。

梅庵

广东现存最古老的木结构建筑之一。相传禅宗六祖慧能于肇庆四会、怀集避难修行时,曾在梅庵所在的地方植梅。

悦城龙母祖庙

龙母祖庙始建于秦汉年代,距今已有两千多年历史。相传龙母原先生活在西江上游,后带领族人从广西到广东,落户德庆悦城。龙母勤劳智慧,乐善好施,龙母去世后,人们便在悦城水口五龙山下建庙祭祀她。每年农历五月初一至初八(龙母生辰诞)和农历初一至初八(龙母得道诞),悦城龙母祖庙举行祭祀龙母的传统民间习俗,称为“龙母诞”。“龙母诞”期间,有舞龙舞狮、抢花炮、摸龙床和吃龙船糕等民俗活动。

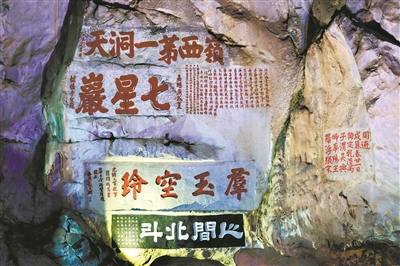

七星岩 摩崖石刻

七星岩的文明印记,始于晋代。《隋书地理志》称七星岩为“定山”。唐代以来更是成为文人墨客的打卡胜地。唐代书法家李邕的《端州石室记》,是七星岩摩崖石刻中年代最久远的碑刻。

此后,历代文人纷至沓来,包拯、周敦颐、俞大猷、屈大均等为之赋诗、题刻,留下“千年诗廊”美誉。其保留至今的531处题刻跨越唐、宋、元、明、清至当代,成为研究岭南政治、经济与文化的“石刻百科全书”。

肇庆古城墙

始建于北宋皇祐五年(1053年),最初为土城,后于宋政和三年(1113年)扩建为砖城。自宋代以来,古城墙历经多次修缮,现存的肇庆古城墙周长约2800米,是广东省主体保存最完整的古城墙。

叶挺独立团团部旧址

1925年,叶挺独立团在肇庆成立。叶挺独立团是中国共产党创建和直接领导的第一支正规武装部队。北伐战争中,叶挺独立团以“战斗力最强、牺牲最巨、建功最大”为其所在的国民革命军第四军赢得“铁军”称号。

何处思君君不见,羚羊峡尾七星前。——《出肇庆有怀马玄真》 明·陈献章

端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云。 ——《杨生青花紫石砚歌》 唐·李贺

除夕浓烟笼紫陌,家家尘甑裹蒸香。——《端州即兴》 清·王士祯

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版