乙巳蛇年,荧屏舞台、街头巷尾以及人们的互道祝福中,随处可以遇见蛇元素。从古至今,蛇在文学、戏剧、影视、书画作品中有着丰富多元的形象,让我们走进其中,感受蛇的独特魅力。

文:广州日报全媒体记者 陆漪蔚

舞台影视之蛇

“白蛇传”经历代演绎后成为经典

“一波一脉,一涟一漪,纵过千年,风景依然。”历经千百年,《白蛇传》中灵蛇白娘子与书生许仙之间凄美动人、坚贞不屈的爱情故事,依然打动着无数观众读者,而根据这一传说改编而搬上舞台、影视、戏剧的白蛇传,更是打动了一代代观众。

明代小说中白蛇传故事基本定型

作为中国四大民间传说之一,《白蛇传》在不同时代、不同地域不断被复述、创新、阐释,成为文学、戏剧、影视等领域创作中永不落伍的经典题材。而其中蛇的形象,也从恐怖的蛇妖,逐渐演变为人间理想女子的形象及白蛇仙,在不断蜕变、升华中,成为文艺作品中的经典形象。2006年,“白蛇传传说”更被列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。

白蛇传故事的雏形可追溯至唐代。在唐传奇《李黄》中,主人公李黄被白蛇所化、身着素服的美丽女子吸引,随她至家中,共度几日后归家,身体逐渐化为一摊水,只剩头颅。到了宋话本《西湖三塔记》,故事背景放到杭州西湖,奚宣赞清明到西湖游玩,遇到美丽白衣妇人许身与他,但同宿半月后竟要杀他取其心肝下酒,另换新欢。这白衣妇人经施法现形后是白蛇,最终被镇于西湖石塔之下。这两个故事主题都是“戒色”,当中的白蛇利用美貌来迷惑凡人,故事以此告诫男子切勿贪色。

明清时期,白蛇传故事基本定型,白蛇的形象也更具有人的特征。在明代冯梦龙短篇小说集《警世通言》的《白娘子永镇雷峰塔》一篇中,主要人物许宣、白娘子、青青、法海已齐备,人物性格如许宣的摇摆不定、白娘子的直率勇敢、青青的忠心护主等已确定,主要情节游湖借伞、赠银惹祸、白蛇现形、金山寻夫、镇压塔底等也已成形。至此,“白蛇传”不只是口耳相传的“传说”,更是正式有文字记载的“故事”。在这个故事中,白娘子勇敢执着,对许宣一往情深,人性超越了妖性,也具有了“善”的品质。

清代戏曲舞台上的白蛇有情有义

自《白娘子永镇雷峰塔》后,白蛇传故事很快引起戏曲家的注意。清乾隆年间,方成培本《雷峰塔》是诸多《雷峰塔》戏曲中较为完整和优秀的,其中已有端阳风波、盗草、水斗、合钵、生子等现在我们熟知的情节,故事更加丰满、立体。这一版本亦为日后“白蛇传”许多地方戏的真正祖本。此时,白蛇已成为一个贤良、温婉、勤劳的女性形象。白娘子勇于追求个人幸福,不畏强权,有情有义;小青本体也从青鱼被设定为青蛇,始终陪伴白蛇左右,忠心耿耿,最终一同得道成仙。此时故事的核心思想从劝诫人们不要沉溺于欲望,转向了赞扬白娘子。

清代中期以后,《白蛇传》成为常演的戏剧,全国多个戏曲剧种对《白蛇传》进行了改编演出。如在京剧、昆剧、越剧、川剧等剧种中的《游湖》《盗仙草》《水斗》等都有出神入化的精彩表演;20世纪40年代,中国现代戏剧奠基人之一田汉曾将《白蛇传》改编为26场的京剧《金钵记》;1954年左右再度修改定稿剧本,恢复原剧名《白蛇传》,唱词流畅优美,被奉为中国戏曲学院的校戏。

粤剧《白蛇传·情》,自2014年创排已有十余载,成为粤剧传承发展的代表作之一。此剧由广东粤剧院在传统题材《白蛇传》的基础上进行创作,以“情”为切入点,提炼升华“情”的实质与“爱”的内涵,结合现代审美进行重塑。粤剧电影《白蛇传·情》更以2300万元的总票房创下中国戏曲电影票房纪录。

影视《白蛇传》,敢爱敢恨

根据《白蛇传》传说改编的影视剧,早期能追溯至1926年胡蝶主演的电影《义妖白蛇传》。此后百年间,白蛇的故事屡屡再现于影视剧中。

融合了戏曲唱段的电视剧《新白娘子传奇》是其中的经典之作。剧情上,该剧吸收了传统故事的精华,同时又对白娘子和许仙的爱情、小青对姐姐的姐妹情进行了升华。赵雅芝饰演的白蛇白素贞与叶童反串饰演的许仙之间的爱情故事感动了无数观众,陈美琪饰演的青蛇小青,前期俏皮可爱,后期为了姐姐不惜与法海拼死一战,其敢爱敢恨的形象深入人心。这部剧的全国热播,让“白娘子”成为街谈巷议的话题,主题曲《千年等一回》更是传唱至今。

由徐克执导的电影《青蛇》中,张曼玉饰演的青蛇和王祖贤饰演的白蛇同样经典。电影改编自李碧华的小说《青蛇》,对小青、素贞、许仙、法海这些形象进行了重新刻画,他们不再是某种观念的化身,开始回到有血有肉的人的层面,面对诱惑、爱情、危险、困惑等现象时,表现出了人的本性。

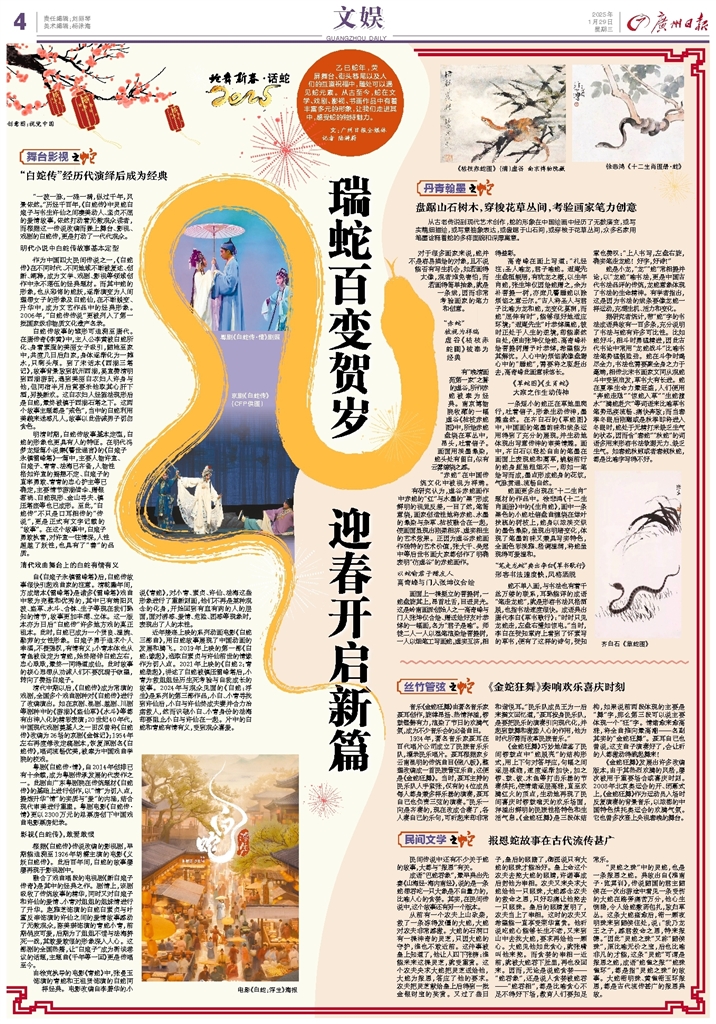

近年接连上映的系列动画电影《白蛇三部曲》,用白蛇故事展现了中国动画的发展和腾飞。2019年上映的第一部《白蛇:缘起》,选取白素贞与许仙前世的情缘作为切入点。2021年上映的《白蛇2:青蛇劫起》,讲述了白蛇被镇压雷峰塔后,小青为救姐姐经历生死考验与自我成长的故事。2024年与观众见面的《白蛇:浮生》是系列的第三部作品,小白、小青寻找到许仙后,小白与许仙终成夫妻并合力治病救人,然而识破小白、小青身份的法海却要阻止小白与许仙在一起。片中的白蛇和青蛇有情有义,受到观众喜爱。

丹青翰墨之蛇

盘踞山石树木,穿梭花草丛间,考验画家笔力创意

从古老传说到现代艺术创作,蛇的形象在中国绘画中经历了无数演变,或写实精细描绘,或写意抽象表达,或盘踞于山石间,或穿梭于花草丛间,众多名家用笔墨诠释着蛇的多样面貌和深厚寓意。

对于很多画家来说,蛇并不是容易描绘的对象,且不说能否有写生机会,如若画得太像,观者难免害怕,而若画得简单抽象,就是一条线,因而非常考验画家的笔力和创意。

“赤蛇”被视为祥瑞

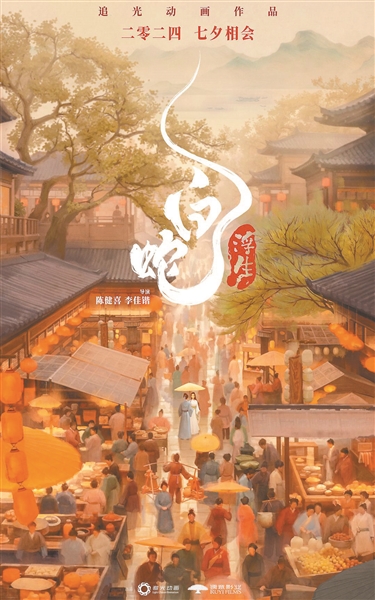

虚谷《枯枝赤蛇图》被奉为经典

有“晚清画苑第一家”之誉的虚谷,所作赤蛇被奉为经典。南京博物院收藏的一幅虚谷《枯枝赤蛇图》中,所绘赤蛇盘绕在草丛中,昂头,吐着信子。画面用淡墨晕染,蛇头处有留白,似有云雾缭绕之感。

“赤蛇”在中国传统文化中被视为祥瑞。有研究认为,虚谷赤蛇画作中赤蛇的“红”与水墨的“黑”形成鲜明的视觉反差,一目了然,笔简意绕,画家创造性地将赤蛇、水墨的晕染与杂草、枯枝融合在一起,使画面显现出刚柔相济、虚实相生的艺术效果。正因为虚谷赤蛇画作独特的艺术价值,张大千、吴冠中等后世书画大家都创作了明确表明“仿虚谷”的赤蛇画作。

以蛇喻君子赠友人

高奇峰与门人张坤仪合绘

画面上一棵挺立的菩提树,一蛇盘旋其上,昂首吐舌,目迸灵光。这是岭南画派创始人之一高奇峰与门人张坤仪合绘、赠送给好友叶恭绰的一幅画,名为“君子是喻”。师徒二人一人以湿笔渲染绘菩提树,一人以细笔工写画蛇,虚实互济,相得益彰。

高奇峰在画上写道:“礼经注:圣人喻龙,君子喻蛇。遐庵先生盘桓鲵居,有犹龙之概,以生年肖蛇,张生坤仪因绘蛇赠之,余为补菩提一树,亦庶几警睡蛇以除烦恼之意云尔。”古人将圣人与君子比喻为龙和蛇,龙变化莫测,而蛇“屈伸有时”,能够很好地适应环境;“遐庵先生”叶恭绰属蛇,彼时正处于人生的逆境,却能泰然自处,便由张坤仪绘蛇、高奇峰补绘菩提树赠予叶恭绰,希望能为其解忧。人心中的烦恼就像盘踞心中的“睡蛇”,需要将之驱赶出去,高奇峰此画意味悠长。

《草蛇图》《生肖蛇》

大家之作生动传神

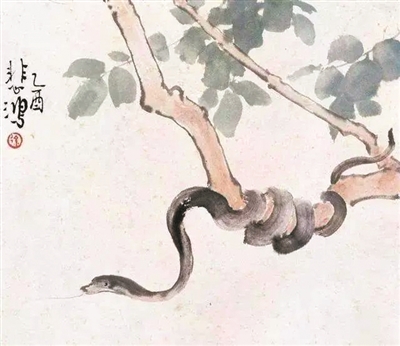

一条短小的蛇正在草地里爬行,吐着信子,形象生动传神,墨趣盎然。在齐白石的《草蛇图》中,中国画的笔墨韵味和线条运用得到了充分的展现,并生动地体现出写意传神的审美情趣。画中,齐白石以轻松自由的笔墨在画面上表现蛇和蒿草,蜿蜒前行的蛇身躯虽粗细不一,却如一笔绘写而成,墨点形成蛇身的花纹,气脉贯通、流畅自然。

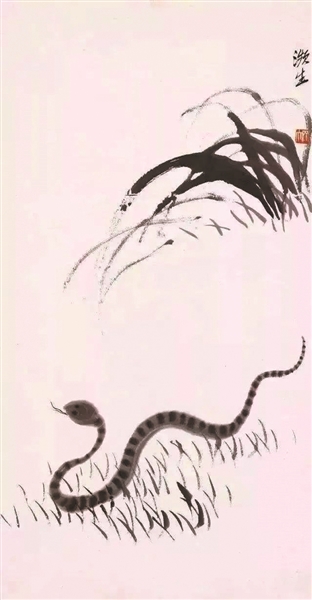

蛇画更多出现在“十二生肖”题材的作品中。徐悲鸿《十二生肖画册》中的《生肖蛇》,画中一条黑色的小蛇吐信盘曲缠绕在绿叶扶疏的树枝上,蛇身以浓淡交织的墨色晕染,呈现出明暗变化,体现了笔墨韵味又兼具写实特色,全画色彩淡雅、格调温润,将蛇呈现得可爱温和。

“笔走龙蛇”典出李白《草书歌行》

形容书法速度快,风格洒脱

蛇不单入画,与书法也有着千丝万缕的联系,耳熟能详的成语“笔走龙蛇”,就是形容书法风格洒脱,也指书法速度很快。成语典出唐代李白《草书歌行》:“时时只见龙蛇走,左盘右蹙如惊电。”当时,李白在贺知章府上看到了怀素写的草书,便有了这样的诗句,贺知章也赞叹:“上人书写,左盘右旋,确实笔走龙蛇!好字,好诗!”

蛇是小龙,“龙”“蛇”常相提并论,以“龙蛇”喻书法,更是中国古代书法品评的传统,龙蛇意象体现了书法的生命精神。有学者指出,这是因为书法的线条要像龙蛇一样运动,充满生机、活力和变化。

据研究者统计,带“蛇”字的书法成语典故有一百多条,充分说明了书法与蛇有许多可比性。比如蛇好斗,相斗时勇猛精进,因此古代书论中常用“龙蛇战斗”比喻书法笔势猛锐险劲。蛇在斗争时竭尽全力,书法也需要聚全身之力于毫端,相传北宋书画家文同从观蛇斗中受到启发,草书大有长进。蛇在夏季生命力最旺盛,人们便用“奔蛇走虺”“惊蛇入草”“生蛇渡水”“腾蛇赴穴”等词语来比喻草书笔势迅疾流畅、痛快奔放;而当春季冬眠后刚醒或是秋季即将进入冬眠时,蛇处于无精打采缺乏生气的状态,因而含“春蛇”“秋蛇”的词语多用来形容书法软弱无力、缺乏生气。如春蛇秋蚓或者春蚓秋蛇,都是比喻字写得不好。

丝竹管弦之蛇

《金蛇狂舞》奏响欢乐喜庆时刻

音乐《金蛇狂舞》由著名音乐家聂耳创作,旋律昂扬、热情洋溢,锣鼓铿锵有力,渲染了节日的欢腾气氛,成为不少音乐会的必备曲目。

1934年,著名音乐家聂耳在百代唱片公司成立了民族音乐乐队,灌录民乐唱片。聂耳根据家乡云南昆明的传统曲目《倒八板》,整理改编成一首民族管弦乐曲,这便是《金蛇狂舞》。当时,聂耳主持的民乐队人手紧张,仅有的4位成员每人都身兼多样乐器的演奏,聂耳自己也负责三弦的演奏。“民乐一向是齐奏的,现在改成合奏了,各人奏自己的乐句,可听起来却非常和谐悦耳。”民乐队成员王为一后来撰文回忆道,“聂耳投身民乐队,是要把民乐的演奏引向现代化,并起到鼓舞和激励人心的作用,他为时代所需而改革民族音乐。”

《金蛇狂舞》巧妙地借鉴了民间锣鼓点中“蛇脱壳”的结构形式,用上下句对答呼应,句幅之间逐层减缩,速度逐渐加快,加之锣、鼓、钹、木鱼等打击乐器的节奏烘托,使情绪逐层高涨,直至欢腾红火的顶点,生动地再现了民间喜庆时锣鼓喧天的欢乐场面,洋溢出鲜明的民族性格特色和生活气息。《金蛇狂舞》是三段体结构,如果说前两段体现的主要是“舞”字,那么第三段可以说主要体现一个“狂”字。情绪愈来愈高涨,将全曲推向最高潮——名副其实的“金蛇狂舞”。聂耳自己也曾说,这支曲子演奏好了,会让听的人都激动得跳起舞来!

《金蛇狂舞》发展出许多改编版本,由于其热烈欢腾的风格,屡次被用于重要场合或喜庆时刻。2008年北京奥运会的开、闭幕式上,《金蛇狂舞》作为运动员入场时反复演奏的背景音乐,以浓郁的中国特色烘托奥运会的欢腾气氛。它也曾多次登上央视春晚的舞台。

民间文学之蛇

报恩蛇故事在古代流传甚广

民间传说中还有不少关于蛇的故事,大都与“报恩”有关。

成语“巴蛇吞象”,最早典出先秦《山海经·海内南经》,说的是一条蛇想吞吃一只大象是不自量力的,比喻人心的贪婪。其实,在民间传说中,这个故事还有另一个版本。

从前有一个农夫上山砍柴,救了一条冻得发僵的大蛇,大蛇对农夫非常感激。大蛇的石洞口有一棵神奇的灵芝,只因大蛇的守护,谁也不敢近前。这件事被皇上知道了,他让人四下张榜:谁能采来这棵灵芝,就受重赏。这个农夫央求大蛇把灵芝送给他,大蛇为报恩,答应了他的要求。农夫把灵芝献给皇上后得到一批金银财宝的奖赏。又过了些日子,皇后的眼瞎了,御医说只有大蛇的眼珠才能治好。皇上命这个农夫去挖大蛇的眼睛,许诺事成后封他为宰相。农夫又来央求大蛇给他一只眼珠,大蛇感念农夫的救命之恩,只好忍痛让他挖去一只眼珠。皇后的眼睛复明了,农夫当上了宰相。这时的农夫又希望能一直享受荣华富贵。他听说吃蛇心能够长生不老,又来到山中去找大蛇,要求再给他一颗心。大蛇见他如此贪心,就张嘴叫他来挖。而贪婪的宰相一近前,就被大蛇吞下肚里,再也没回来。因而,无论是说蛇贪婪——“蛇吞象”,还是说人贪婪被蛇吞——“蛇吞相”,都是比喻贪心不足不得好下场,教育人们要知足常乐。

“灵蛇之珠”中的灵蛇,也是一条报恩之蛇。典故出自《淮南子·览冥训》,传说随国的君主随侯在一次出游途中看见一条受伤的大蛇在路旁痛苦万分,他心生恻隐,令人给蛇敷药包扎,放归草丛。这条大蛇痊愈后,衔一颗夜明珠来到随侯住处,说:“我乃龙王之子,感君救命之恩,特来报德。”因此“灵蛇之珠”又称“随侯珠”,原比喻无价之宝,后也比喻非凡的才能,这条“灵蛇”可谓是报恩之蛇,成语“蛇雀之报”“蛇珠雀环”,都是指“灵蛇之珠”的故事。大蛇衔明珠、黄雀衔玉环报恩,都是古代流传甚广的报恩典故。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版