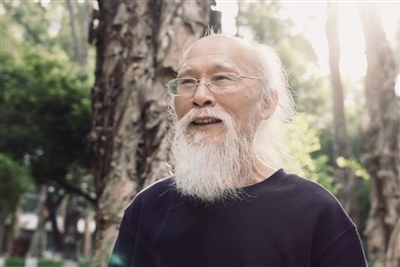

陈新华,一位画坛中的隐者,平日深居简出,作品也不轻易示人。他深耕传统但不囿于传统,他的绘画以其独特的面貌和探索性,让人耳目一新。他用天马行空的想象力和异于常人的视角以及随心所欲的表达方式,表现日常所见的事物以及自己内心的图像,他的绘画融汇中西,甚至很难用中国画来界定,他也从不在意,不刻意创新而自有新意,“无意于佳乃佳”,他一直默默坚守自己的探索,孤独而坚定。

广州日报全媒体记者:陈运成

广州日报:最近画界一直都在讨论工笔画太多而写意画太少,您怎么看待这种现象?

陈新华:我认为,中国画不在于写意还是工笔,因为工笔画本身也强调写意。纵观中国绘画史,绘画不分工笔和写意,无论中西绘画,画得很工整或画得很写意,只是工具问题。贺兰山的岩画都是写意的,这是因为工具塑造的原因。与世界其他画种相比,中国画最独特的地方就是笔墨,笔墨包含着太多丰富的内涵。我的理解,中国画首先是要手头功夫到家。手头功夫就是平时训练用笔的感觉,所以我建议画画的人都练一练大篆,强调骨法用笔和力度感,用笔中锋,一波三折,按照黄宾虹总结的“五笔七墨”的要求去训练,时间久了就变成手头功夫了。手头功夫好了,无论书法还是绘画都必然很好看,所以黄宾虹、齐白石无论横涂竖抹,都是好看的。

广州日报:那如何才能达到笔墨的高度?

陈新华:笔墨功底讲究有骨有筋、有骨有肉。光有骨头也不行,骨瘦如柴也不好,这讲起来比较抽象,不是很好理解,用线如虫蚀木、屋漏痕,力透纸背,饱含用笔的魅力在里面。用笔用墨,重点在用笔,现代人不重用笔而偏重用墨,是不良倾向。所以,中国画本质就是要保持线条的底线。如果线条不好的话,色彩再丰富都没用的。所以我还建议画家都尝试着拿大毛笔画画,慢慢进入那种用笔书写的状态,而不是过于谨慎。

广州日报:中国人绘画中更高的境界里面叫作解衣盘礴,是要放开来自由创作的状态,如何理解?

陈新华:我过去写过一篇文章《小议笔墨今不如昔》,发表在美术刊物上,大意是中国绘画到了宋元时代,达到了巅峰状态,之后又随着封建社会的衰败而日趋式微,元以后一代不如一代的哀叹成了代代皆唱的咏叹调。从绘画角度看,主要是过分强调笔墨作用,忽视了主客观的真实表现,摹仿成风导致画家思维萎缩,创造力枯竭,于是笔墨程序慢慢偏离了绘画的本质,颠倒了画与笔墨的关系,将手段变成了目的,形成了无灵性、无生命情感的空泛概念化图式。

广州日报:作为广州美术学院中国画学院的专业教师,您如何看待中国画的临摹?

陈新华:做老师的好处就是教学相长,中国画的教学一定要示范,很多东西是讲不透,一定要画给学生看,在示范中呈现你对传统的理解。其实,我毕业后是不想留校当老师的,因为有压力,给学生讲课和示范你自己得先弄清楚,才能够胜任这个工作。中国画还是有它一套基本功的,比如元代画家倪云林的画,几棵树一个草亭,远处一条河,河对岸一个远山,这种三段式构图,看似简单,但当你一对一临摹,就知道很有难度。下笔的轻重缓急,每一棵树是一点一点地积墨而成,非常丰富。中国画临摹很多好处,但同时也带来坏处。现代绘画主张创新,而中国画似乎以仿古为荣。

广州日报:具体到你自己的创作,是怎样把传统素养转化为自己的语言创作?

陈新华:我其实没有什么创新的概念,我从来不想刻意创新——画好看就行了。画画就是一个有趣味、有美感的形式。我希望画家也要像做学问一样从本源开始——画的东西不好看,为什么还要不断地追问?

广东人的一个好处就是实在,所以我希望所有咱们画画的都不要停留在口头上,嘴巴说得很漂亮,画不怎么样,这种风气很不好,画家最终就是要拿出作品来给人家看,作品是最说明问题的。其他的都别高谈阔论了。我一辈子画了很多画,这些画都是具有探索性,画的时候从不考虑好不好卖。而且,我的画没有一张是重复的,只要我用过的画法,就再不用了,再尝试新的技法,老重复就司空见惯了,就会产生审美疲劳。当然,尝试也会有代价的。

广州日报:如何看待中国画线条与色彩的关系?

陈新华:早期日本绘画为了跟中国画拉开距离,就弱化了线条,用颜色就可以画一幅画。但一旦去掉线条了,中国画的魅力就丧失了,削弱了,现在有部分画家也有这个倾向,这要警惕。中国画线条这一关过不了,什么青绿都没用,《千里江山图》《虢国夫人游春图》作为青绿山水代表,学生很容易被色彩迷惑,其实更重要的是线条的生动感人。线条在画面中很重要,线条的起伏、轻重,有点像写篆书般很微妙,细心的人才能体会出来的,线条的轻重缓急,流露出来的感情都是不一样的。线条需要用心体会,而色彩很容易迷惑人。

现代绘画为什么要强调色彩?

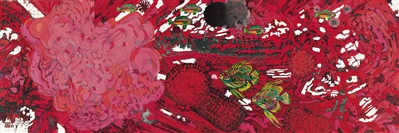

水墨画虽然有其独特的艺术味道,但是它不一定符合现代的审美观, 所以,中国画的笔墨很重要,但是色彩又是时代的需要,也要重视。我画一些大画就是想去解决和探索色彩问题。

广州日报:重视色彩必然对材料有所要求,您会使用岩彩等非传统绘画材料进行创作吗?

陈新华:我现在是用丙烯颜料作画,它有好处也有坏处,丙烯的弊端就有点像糨糊一样化不开,胶很重,画出来有点像油漆发亮的感觉。岩彩的制作太烦琐了,我的探索性绘画一切以方便绘制为主,怎么方便就怎么来。我有些画甚至放弃了水墨效果,使用了油画的厚涂法,完全是像油画的画法。

广州日报:用其他的绘画材料去画中国画,还能不能放在中国画的范畴里面讨论?

陈新华:是不是中国画不重要,重要的是那张画是好的。中央美院贾又福也用丙烯颜料,他用丙烯就不像我这样厚涂,他画得很淡,很有水墨效果。我画画想放弃过去一贯做法和以前的技法,希望把自己清空,全都重新来,达到一种自然境界。我自己做了很多工具,包括一些绘画的工具如毛笔也是自己做的,既然古人可以用手指画画,没有什么不可以的。

我所有的东西都得靠自己的,不靠别人,我甚至早期就在广州就买了一间房子,准备给自己印画册用的。

广州日报:您说自己一直没想过什么创新,但是您的作品给我们感觉耳目一新,是什么原因?

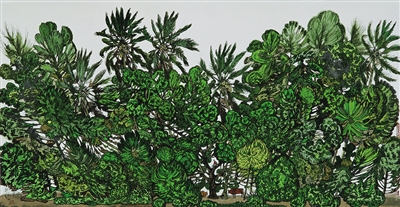

陈新华:只要你的作品是忠实于自己情感的,作品就会有新意。我画家乡海南的树,基本上看不到树枝,一团一团的,而中国画的传统画法一定得先画树枝再画树叶的。所以,画画是一个感情自然的迸发过程,不要带着概念去画,不要刻意去创新。

广州日报:您的画感觉具有天马行空的想象力,这方面有没有一些特殊的思考?

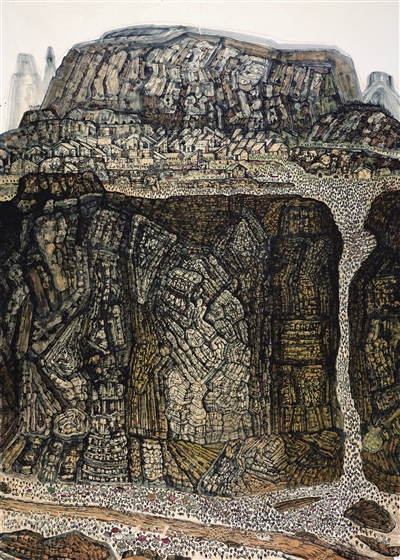

陈新华:我很早就画俯视的构图了,在还没有航拍的时候画俯视的画面完全是想象力的过程。用别人看不到的视角去表现,如同你站到山顶、云端俯瞰大地,从不同的视角去看事物,呈现出来的图像就不一样了。所以,一个优秀的画家要善于从不同的角度、不同的视角去看事物,一个是要靠想象的,一个是要多观察。这正是中国画独特的“以大观小,如观假山”的观察方式。

总之,画画和做人一样,要正道,不能走歪门邪道,比如从小到大父母教导我们不要拿别人东西,这是正道。画画也一样,搞创作,不能拿一大堆画册来参考抄袭,一定得自己探索出来的东西才感觉是新的。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版