文/广州日报全媒体记者方晴、曾毅 图/广州日报全媒体记者龙成通

阳光下的香港故宫文化博物馆(以下简称为“香港故宫”),像一尊金色方鼎昂然矗立,近处是繁华的维港,远处是广袤的南海,恰如其承载的使命——背靠祖国,扎根香港,贯穿古今,联通中外,向世界展示来自北京故宫、来自全球各地的稀世珍宝。

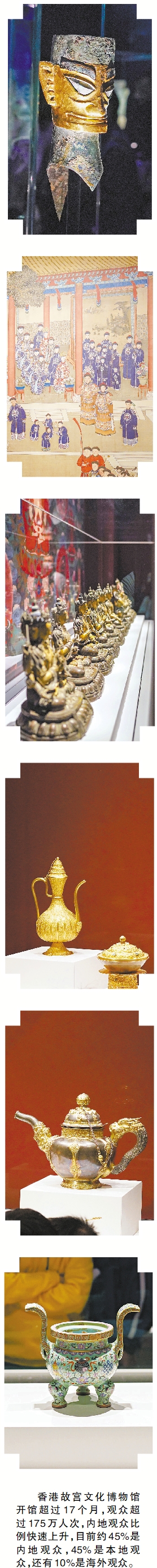

这座全新的文化地标正以独特的定位迅速“出圈”——开馆17个月余,累计观众已突破175万人次;大部分访客在馆内参观时长达4~5小时,是一般博物馆参观时长的两倍;观众的构成甚至令馆长吴志华“感到迷惘”,年轻观众多、内地观众多,这些都是他从事公共博物馆工作30余年来从未见过的现象。

2019年,吴志华辞去香港特区康乐及文化事务署副署长职务,成为博物馆的首位员工。他所立志打造的“不一样的故宫”,确实有了“不一样的成就”。

就像香港故宫一样,吴志华馆长也起到人文湾区“超级联络人”的作用。前一天在港见证广州日报联手中国摄影家协会香港会员分会举行的“百年嬗变·穗港双城百年光影看变迁”摄影展开幕,后一天便赴穗参加粤港澳大湾区博物馆联盟成立仪式。在繁忙的日程间,吴志华馆长接受了广州日报的独家深度访谈。

30余年从未见之现象

令人“迷惘”的观众构成

广州日报:请问香港故宫的初心愿景是什么?开馆一年多来是如何实践这个初心愿景的?

吴志华:香港故宫项目在2017年正式启动。6年前,国家主席习近平见证了《兴建香港故宫文化博物馆合作协议》的签署。传承优秀传统文化是最主要的初心,同时我们也看到香港文化发展的地理优势,它作为一个国际化城市可以更好地支持香港、支持国家推动文明交流互鉴。博物馆所有的规划、展览、学术活动、教育活动都是顺着这个初心愿景来开展的。

过去这一年多我们很忙,共展出15个展览,展示九百多件来自北京故宫的珍贵文物,且不断轮换,差不多每一两个月就有一个新展览。我们还举办了三星堆展览,让大家了解中华五千年文明的发展。

在推动文明交流互鉴方面,我们举行了“列支敦士登王室收藏名品”“卡地亚与女性”等特别展览,可以看到这些外国收藏家、珠宝设计师对中国文化的喜爱,以及如何将其放进收藏和设计中。

开馆到现在,香港故宫观众超过175万人次,这个数字对收费博物馆来说是成功的。当然数字之外,最重要的就是观众的体验,通过展览展示让观众获取文物知识、感受文化价值,特别是优秀传统文化的价值。

广州日报:听说香港故宫的观众很特别,请谈谈您眼中的观众?

吴志华:开馆这一年多以来,对观众的认识令我感到很迷惘。用“迷惘”这个词是因为我在博物馆领域工作超过30年,从未见过这个现象,即,香港故宫观众的构成,与我在香港康文署年代的博物馆是完全不同的。当时的博物馆约八成以上是本地观众。科学馆当然是年轻观众多,历史博物馆年长一点的多,艺术馆就多一些外国观众。

香港故宫开馆后,特别是香港与内地恢复通关后,观众构成转变很大,内地观众比例快速上升,目前约45%是内地观众,45%是本地观众,还有10%是海外观众。一方面当然是故宫的品牌效应,另一方面可以感受到内地观众对文化艺术的喜爱。这几年,内地在推动文化艺术方面做了很多工作,成效显著。另外,大家来香港很方便,从广州坐高铁来香港不到一小时就到了。

刚刚开馆时,年轻观众数量不是那么多。慢慢地这半年,年轻观众开始多起来,包括由父母和学校带来的。开馆一年,我们组织了约7万名学生来这里参观,过往香港的博物馆从来没有接待这么多学生。

还有一个现象就是很多内地学生也来了,特别是来自粤港澳大湾区内地城市的,校服一眼就能看出来。有时我会问一问,跟同学、老师聊聊天,让我们更了解自己的观众,以便提升日后的服务。

用新科技演绎传统文物

是未来发展的重点之一

广州日报:您曾说在接到馆长这一重任时的构想,如今已基本实现。请问构想包含什么内容,如何实现的?未来又有什么构想?

吴志华:展示故宫文物不难。如果故宫愿意、国家支持、有场地,是不难的——但如何做到有香港特色是关键。这就是为什么当初故宫博物院原院长单霁翔大力推动香港故宫文化博物馆建设,因为他看到香港有的特色、特点,未必是北京故宫可以在短时间内实现的。

香港故宫的展示较为开放、创新、生活化,可以联系到不同文化之间的比较与关系。在策划时,我们都很用心地将这些元素放在展览中。早几年,有的人对于香港与整个国家的关系、小文化与大文化的关系产生误解。开馆之后,大家看到展览恰当地处理了这个关系,把香港文化作为中国文化一部分的同时又展现了它的特色,这个特色又可以帮助更好地展现中国文化。展出后,我很开心地看到观众是喜欢的、接受的。最开心的就是去年开馆时,习近平总书记在香港发表重要讲话,他强调香港日后发展必须全面准确贯彻“一国两制”方针,必须保持香港的独特地位和优势。

从这个方面看,我们的初心似乎已经达成,但怎么去维持这个特点是挑战。挑战同时也来自快速发展的内地,不少方面已经超越了我们。如何保持香港优势,用好国家支持,这个思考是要不同行业、不同领域的朋友一起想的。

广州日报:您说过香港故宫展览是“一样的文物、一样的文脉、不一样的演绎、不一样的展示”。

吴志华:是的。“不一样”的意思是说,同一件来自故宫的文物,在北京故宫博物院和台北故宫博物院可能有不同的展示方式。这是一件好事,展现了中国文化的多样化。香港的特色在于它较为现代化和开放,接受不同文化在香港的发展。我们的策展人也一样,会尝试用新的角度,以更为现代、生活化的方式去展示这些文物和讲述文物背后的故事。

其中,5号展厅的“器惟求新”展览很成功。我们找到一位香港的设计师来策划这个展览,他对中国传统文化有很深厚的认识。展览将60多件故宫器物珍藏,包括瓷器、玉器、玻璃、服饰等,以生活化的展示方式、通过现代的设计和古代的工艺形成一个“对话”。

最有特色的是一个“红白蓝”撇口瓶。这不是它的正式称谓,但对“红白蓝”,我想香港人和广州人都很熟悉。小时候我和父亲回乡,就是背着这种红白蓝编织袋带手信给亲人。当策展人看到故宫有一个这么漂亮的乾隆年间的器具,它的颜色刚好是红白蓝,就想以此作为香港故宫与北京故宫的联系、现代与古代的对话。很多香港朋友看到会说“哇,好有感觉啊”。有的内地朋友会说这个很像理发店外面的旋转灯,是有趣的联想。这件文物让大家思考,为什么在乾隆年间、在两三百年前,当时的工艺师会有这么现代的创作?为什么当时的皇帝乾隆喜欢这样的设计特色,把它放在皇宫里?这就是我们“一样的文物、不一样的展示”。

广州日报:我们看到香港故宫也通过科技手段来呈现“不一样的演绎、不一样的展示”,这是跟北京故宫博物院、台北故宫博物院不同的地方吗?

吴志华:其实三地故宫都在致力推动用科技去演绎文物。这方面,北京故宫博物院做得比我们好。譬如北京故宫博物院院长王旭东最近提出了“四个故宫”的理念,其中一个就是“数字故宫”,致力将故宫的文物全部数字化,用数字资源从事展览教育活动。他们和腾讯合作了一个工作室,已经有超过10万件文物实现高清数字化。台北故宫博物院也做得很好,那边叫作数位化。

香港故宫相对年轻,但在一年多的时间里我们也致力于应用科技,或者在这里叫数码或数字去演绎传统文物。香港有不少在大学界或艺术界的创意媒体艺术家,在过去十年的展览中,例如香港敦煌展、香港非物质文化遗产展览里用了很多新科技,做得很成功。在我们的2号展厅“紫禁城一日”,一个名为《梦境》的互动装置就是本地有名的创意媒体艺术家制作的。

用新科技去演绎传统文物,是未来发展的重点之一。第一个好处是让文物的解说很生动,第二是让观众特别是年轻观众有兴趣去欣赏,第三是让更多人有参与的机会。其实,优秀传统文化的传承,不只是单向的“我给你看,让你知道”,而是让更多人把它作为自己生活文化的一部分,而且参与创造创新的过程。我觉得,多媒体是一个很好的方法。未来我们会和大学合作,探讨开发更多活动,让更多年轻人应用新科技新媒体演绎故宫文化。

让青少年通过观赏文物

增强历史自觉 坚定文化自信

广州日报:刚刚您说有不少来自粤港澳大湾区的学生来看展,未来对这部分观众有哪些服务计划?

吴志华:过去香港公共博物馆会把重点放在香港本地的学校,现在我觉得服务对象应该涵盖大湾区学校的学生,他们来香港看故宫文物,可能比去北京故宫更加方便。同时,我们的展示又有不同的地方。接下来,我们会增加并提升面向大湾区学校的服务,例如会和相关教育局沟通,组织提前购票、交通往来及观展后的活动。

香港故宫在展览以外,做得最多的就是教育工作和国际文化交流。未来,我们将重点服务香港、服务湾区的青少年,让他们通过欣赏文物了解文物的故事及其背后的文化价值和文化传统,这是增强历史自觉、坚定文化自信最好的方法之一。

广州日报:广州是历史文化名城,和香港同根同源,就穗港两座城市的文化合作您有哪些探索或构想?

吴志华:广州与香港一衣带水、血脉相连。我是读历史的,而且是近代史。其实香港与广州对推动早期中国革命起到很重要的作用,包括孙中山先生很多革命活动,例如广州黄花岗起义其实是在香港筹划、在香港购买武器物资。又例如省港大罢工,香港与广州连成一体。红色革命中,香港也作为基地之一进行思想传播、物资征集。香港、广州两个城市在推动中国改革开放、民族复兴中扮演了很重要的角色。

过往如是,今天如是,明天也会如是。除了经济贸易发展,在文化艺术领域,穗港这两个城市可以做的事情有很多。广州、香港都称得上是粤港澳大湾区中文化底蕴深厚的地区,譬如岭南画派,在两个城市一脉相承。

而且,两地政府对文化艺术相当重视,建设有很多新的文化设施。例如,M+博物馆和香港故宫文化博物馆分别在前年和去年在香港开幕。广州艺术博物院(广州美术馆)新馆建成开放。

可以看到,两地文化底蕴深厚,文化设施越来越多、越来越好,最重要就是文化工作者都是爱国的、专业的、有国际视野的,因此两地合作拥有非常好的前景。

当然,合作不局限在广州与香港,而应该是整个大湾区。前几天,我与英国国家美术馆馆长聊天时谈到大湾区的概念。我说大湾区有超过8000万人口,坐高铁从广州到香港不到1个小时,可以来香港看展览当天坐车回家。他们很好奇,因为英国人口接近7000万,但从南到北交通可能要一天的时间。通过交通实现生活一体化,是他们做不到的。

大湾区可以善用文化资源、善用日益成熟的观众群、善用“引进来、跑出去”的国际交流,所以我对于大湾区、对于广州与香港文化艺术发展前景很有信心。

广州日报:日前广州日报参与举办的“百年嬗变·穗港双城百年光影看变迁”摄影展在香港开幕,以百年光影讲述双城故事。可以分享您的观展感受吗?

吴志华:好精彩好精彩好精彩!我一来就看到香港板块有很多老照片来自香港历史博物馆。我是从那里“出身”的,大多照片都“耳熟能详”,很有感觉,跟着照片能慢慢地看到香港过去100年的发展。

广州板块照片也有老建筑和新建筑。老建筑我很多都去过,新的建筑很多都没有去过。两个城市发展得非常快。广州的发展,特别是改革开放以来真是一日千里。透过摄影展,可以看到城市的变化。我印象最深的是,穗港两座城市除了大型基建等现代化项目外,都很重视文化生活。

要思考建博物馆给谁看

坚持两个“以人为本”

广州日报:确实全国很多地方都很重视文化发展,新建了不少博物馆。您对这些博物馆有什么建议吗?

吴志华:四个字,以人为本。第一类“人”是指博物馆的专业人才,第二类“人”就是观众。一定要踏踏实实去坚持“以人为本”这个原则。

筹建博物馆不难,但运营好才是难的。运营需要大量的博物馆专业人才,他们首先要对文化、艺术、历史等有深入的认识,承担着保护文化遗产的使命,同时他们也要懂得如何专业地展示给观众,才能达到教育的目的。

在全国特别是大湾区,很多地方在建新馆,不少是大规模的博物馆。但实际上,人才很欠缺。香港故宫文化博物馆招聘的人才中,有中国香港的、内地的,也有外国的,我们也碰到短缺的问题。我觉得,应该从更长远的人才培训上着手,为我们这一代或下一代做好文化艺术工作人才的储备。

第二个“以人为本”就是观众。有的地方的博物馆追求大,追求建筑要好、要漂亮。但问题是,博物馆建起来不是给领导看、不是给自己馆长看的,而是给观众去使用的。怎么让观众去到这个地方能开开心心地欣赏,参观经历是温暖的、有趣的、丰盛的、舒适的?我们要了解观众的需求,明白他们需要哪一类的文化艺术展示、服务和活动,向他们提供切切实实的帮助。

这两个“以人为本”是未来博物馆、美术馆发展的关键。近日,粤港澳大湾区博物馆联盟成立,我们也参与其中,希望可以通过集结大湾区博物馆的力量,实现资源共享合作,提升大湾区博物馆事业。特别要看到,内地发展一日千里,作为一个香港的博物馆工作人员,要虚心地去跟内地同行学习,提升服务水平。

广州日报:最后一个问题想请您谈谈自己。作为一个历史学者、一位2017年在香港特区政府已有高级职位的官员,为什么会接下香港故宫文化博物馆馆长这个任命?

吴志华:当时主要是为香港故宫文化博物馆开馆做筹备,找了一轮都未找到合适人选,我都感到心急,介绍了一些人选但不那么适合,最后就自己披挂上阵了。我希望完成好建馆任务,未来也会把这个工作交给有志向、有热诚、有理想的同事继续下去。

从官员到馆长,转变是很大的。我记得之前管理超过2000人,超过70间图书馆、数十个博物馆和场地,工作泛而多。在香港故宫要管理一些具体的事,例如入口有观众投诉,或者某一些垃圾桶摆得不好,都要去看一看怎么做好服务。

但从我个人来讲,可以将过去在文化界、博物馆界的经验带进香港故宫,是很开心的;同时,看到我和团队努力达成的成果,能让公众市民享受其中,也很开心。此外,我们过去这一年多所做的事,正是国家现在想做的事——更好地传承弘扬优秀传统文化,更多地开展对外文化交流工作,实现文明交流、文明互鉴。虽然我们是一家新馆,但跟国家的目标是一致的。未来我们希望做成一些有国际影响力的项目,促进中外文化交流。

世界有的地方对中国仍有误解偏见。我很希望透过香港故宫的展览、活动、研讨会等,邀请外国的文化人士、游客观众,以开放平等的角度来看一看我们在做什么。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版