殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。11月10日,国家文物局在北京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会,专题通报河南安阳殷墟考古与甲骨文研究重要成果及新进展。

此次殷墟考古新发现有何重大意义?揭示出3000多年前怎样的生活图景?近日,记者就此专访了长期从事殷墟考古的中国社会科学院考古研究所研究员、安阳工作站副站长何毓灵以及安阳市文物局副局长、安阳市文物考古研究所研究员孔德铭。“通过殷墟考古新发现,我们正在逐步接近3000多年前商代人的生活。”何毓灵说。

文/广州日报全媒体记者 肖欢欢 图/受访者提供(除署名外)

7大发掘进展 昭示“大邑商”都城功能格局

在这次国家文物局公布的重大考古成果中,何毓灵参与发掘的大型道路是重大成果之一。何毓灵说,都城整体功能布局始终是殷墟都邑考古的重任,以道路为线索是解决布局问题的“关键钥匙”。2012年,在洹河以北区域的大司空村东发现大型道路,随之进行了钻探;2017年至今持续的发掘让何毓灵和团队对洹河以北道路走向以及道路周边的聚邑有了较为清楚的认识。

此次新公布的殷墟考古发掘进展包括7个方面,按时代分,有属于商代中期的洹北手工业作坊区、陶家营遗址;商代晚期的小屯宫殿宗庙区、王陵区、道路系统、辛店遗址、邵家棚遗址等。这7个新进展都昭示着“大邑商”都城功能格局。

何毓灵介绍,宫殿与王陵的新发现突破了以前学术界对于二者的传统认识;洹北商城手工业作坊是手工业考古的重大成果;邵家棚遗址充分展示了当时一个家族族邑的状况;辛店遗址不仅是目前已知最大的商周时期铸铜作坊,且其位置大大超出了学术界对于殷墟传统范围的认知,对研究甲骨文中所记载的“大邑商”也是实证;陶家营遗址是洹北商城的二级聚落,为研究商代中期社会结构提供了关键证据,更首次发现了商代中期的完整墓地及大量青铜器。

何毓灵表示,过去90多年,通过考古学者的接续努力,陆续发现殷墟宫殿宗庙区、居址区、王陵区、墓葬区、手工业作坊区等重要遗迹,以及与之毗邻的商代中期都城洹北商城,实证了文献记载的商代历史,系统展现了商代社会风貌和文明发展成就。“这次公布的殷墟考古成果的最大价值在于,给3000多年前中华文明的灿烂辉煌程度提供了更多实证,也为中华文明探源奠定了坚实的基础。比如,辛店遗址超大型铸铜遗址总面积超过100万平方米,就展示了当时中国青铜器铸造工艺方面的世界领先地位。通过这些考古,我们正在逐步接近3000多年前商代人的真实生活。”

宫殿区水网系统完备

商朝或已有最早“皇家园林”

何毓灵说,近年在宫殿宗庙区的考古勘探与发掘,改变了学术界对殷墟宫殿宗庙区整体格局的认识。

早在2004年~2005年,在宫殿建筑基址西侧发现有池苑类遗存,北部与洹河相连,最深达16米。“如此来看,宫殿区三面临水,被局限在南北狭长的地带内。”何毓灵分析说,在3000多年前的商代都城三面环水,其根源或许在于对“火”的恐惧。“因为洹北商城遭受火灾而被废弃后,武丁及祖庚、祖甲等商王在建设洹水南岸的宗庙区时特别注重防火。”

从2019年开始,考古队重新开启了对殷墟宫殿宗庙区的勘探与发掘,目前已确认池苑面积多达6万平方米, 内填黄沙土或淤土,平面呈“倒靴形”,向北与洹河相通,向南伸入宫殿区内。在池苑中央还发现一处“核心岛”,这可能是有史以来最早的“皇家园林”。何毓灵说,池苑的建造很好地解决了夯土建筑的用土问题及宫殿区的排水问题,并起到美化景观的作用。

在现场发现的大量沟边木桩则说明,宫殿基址下先挖水沟,两边用木桩支护,顶部极有可能铺有木板棚架,从而形成“暗沟”或“暗渠”。殷墟宫殿区利用洹河、池苑、人工水沟、防御沟及水井等水利设施,构成了完备的宫殿区水网系统,完全可满足防御、生产、生活、防火甚至景观美化的给排水需求。殷墟池苑是以池为主体,道路为重要组成部分,兼有观景、取土、蓄水、防御、祭祀等多重功能的早期景观园林系统。

何毓灵介绍,殷墟宫殿区的大型池苑遗址外与洹河相接,内有水道与宫殿基址连通;邑聚内陂池多被夯土建筑围绕,并有与其配套的窖穴、水井等,分别形成不同等级下相对完整的水流体系。

殷商时期已有“街区”:

道路发达 四合院冬暖夏凉

道路与沟渠是都城的骨干与框架。2021年考古队围绕殷墟王陵区周边进行勘探与发掘,确认了王陵区东区、西区外围各环绕一条围沟,沟宽超过10米,将王陵与大量祭祀坑围于沟内,密布祭祀坑的王陵东区又探测出460多座新祭祀坑,围沟的发现突破了对于殷墟王陵区布局的认识,是商代陵园制度研究的重大进展。

在何毓灵等考古人员的努力下,3000多年前商朝的“交通路网”体系也开始有了脉络。近年来,考古人员在安阳殷墟洹河北岸新发现一条大型东西向道路,已发掘长度达80米,该道路最宽处达15米。这条道路用鹅卵石、陶片、动物骨骼等混杂铺成,十分坚固。“洹河北岸这两条东西向大道相距约500米,且均与南北向大道存在交叉点。道路两侧分布有密集的建筑居址、墓葬、手工业作坊等。”

而此前在殷墟宫殿宗庙区南约1公里处也曾发现两条宽达15米的大路,道路之上有清晰的车辙痕迹。目前来看,这两条东西、南北向的道路,很可能是洹北商城中的两条主干道,是“街区”的早期形态,说明当时殷墟人口已经比较密集。

“对考古学家来说,我们关心的不止是出土了多少文物,更关心的是整个都城是如何运作的。比如宫殿区、居住区、手工作坊区的分布有没有规律?当时的社会阶层分化状况如何?当时人们吃什么用什么?手工业发展水平有多高?”何毓灵表示,通过对宫殿区大规模的钻探和试掘发现,在殷商时期四合院是建筑的主要形式,尤其是2002年发掘的殷墟徐家桥村北一建筑群最典型,夯土基址面积约2万平方米,平面布局有两种形式:一种是四面建筑房屋互相连为一体的“回”字形结构,另一种是四面建筑房屋互不相连。“四合院式的建筑具有开放的天井和封闭式的围护结构,非常适合北方的气候特点,冬暖夏凉。”

“殷墟都城有发达的道路和排水系统。”何毓灵说,在殷墟已发现大量排水的陶质管道,刘家庄北地F79的陶排水管道是典型代表:F79为四合院式,由北部正殿、东西配殿、南庑、东西两院、中部过廊及排水设施组成,面积近450平方米。东西两院的生活污水或雨水先汇集到院内的蓄水坑中,再经过陶排水管道流入中部过廊的蓄水坑里,三个蓄水坑上面应铺有木板。在南庑之下埋有陶排水管道与中部过廊蓄水坑相通,陶排水管出南庑后向东拐,将水排放到房屋东侧的蓄水坑内。

商代人如何生活?

“居葬合一” 出行有车船

商代的都城功能是如何划分的?当时有没有工业和商业?商代人如何出行?平时吃什么?这些问题,何毓灵在多年的殷墟考古中逐渐摸出了门道。

墓葬通常是考察一个朝代社会分层和社会面貌的重要介质。何毓灵说,在考古学上,将房屋与墓葬同处一地的现象称为“居葬合一”。“也就是说,同一个族邑的人去世后都安葬在一起,并且是就地埋葬在生活区旁边。这可能与当时特殊的丧葬文化有关。”

孔德铭表示,殷墟是以手工业和商业为中心的都城。殷墟的手工业作坊遗址基本上成片分布。而在作坊工业区内,作坊等操作链类遗存与居址、墓地、水井、窖穴等生活类遗存往往也同出共存。“ 比如,在辛店遗址中,不仅居址与墓葬同在一处,而且铸铜器遗址也同在一处,青铜铸造区、生活区、墓葬区之间没有明确的界限,整个聚落的规划布局可以说是‘居葬产合一’。”

何毓灵则表示,晚商时期社会已经出现明显分层,这从墓地规制和随葬品中就能看出。“贵族墓葬中出土的随葬品比较丰富,除了青铜器之外还有玉器、骨器、陶器等,而一般平民墓随葬品则比较少。即便在族邑内,族长的级别较高,随葬品规格也会高一些。”

中国社会科学院考古研究所副研究员李志鹏则研究发现,墓葬中随葬狗牲是商文化中较为常见的葬俗,尤以晚商时期最为流行,高等级的墓葬中殉多条狗的现象相对更常见。

关于商代人如何出行,何毓灵说,甲骨文中“车”字的写法有多种,殷墟车马坑的大量发掘更是将马车的使用生动展现出来。商代中原地区温暖湿润,河网密布,甲骨卜辞中常见商王狩猎获得鹿、虎、水牛等。据此可知,当时黄河中、下游地区的气温和降水量均比现在高得多,并且甲骨文中关于商朝中晚期舟的记载也很多。这些都表明,商代道路有陆路和水路之分,陆上交通工具主要是马车,水上交通工具主要是舟船。

至于食物,何毓灵说,作物类食材在文献中有“五谷”“六谷”“九谷”等多种说法,粟、黍、麦、稻等应是主要作物;而从文献记载和考古发现来看,商代驯养的家畜种类繁多,主要有马、牛、羊、猪、狗、鸡等。有学者对商代遗址和墓葬中动物骨骼的分布进行过专题研究,发现居住场所中以牛、羊、鸡为多;祭祀场所以马、牛、羊为多;墓葬中以狗最常见。动物骨骼在居址中的分布情况一定程度上反映了商代人肉食的基本结构。

此外,酒类制作在当时已经很成熟。商代甲骨文中至少提到三种不同类型的酒:鬯(加有草药的香酒)、醴(以大米或小米为原料、低酒精含量的米酒)和酒(以大米或小米为原料,且充分发酵的酒)。

证明中国文化多元一体 殷墟考古有助中华文明探源

在殷墟从事田野考古发掘20多年,何毓灵越来越感受到殷墟研究的深奥。“1928年至今,殷墟发掘面积还不到5%,只是冰山一角,那些埋藏在历史深处的中华文明源头密码仍有待破译。”

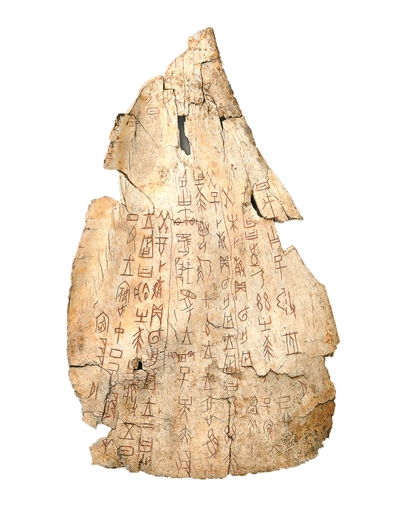

何毓灵介绍,殷墟甲骨至今已发现约十六万片,经科学发掘的有三万五千余片,单字数量已逾四千字,内容涉及商代政治与生活的各方面,是重建殷商信史的直接史料。他表示,甲骨文中4000多个单字能识别的约1500个,还有大量单字未能识别,文字释读已成为甲骨文研究的一个瓶颈。

孔德铭则表示,这些年的殷墟考古一直是开放式的,包容并蓄。这次殷墟考古发掘新发现也可以看到各种文化的交流。“比如陶家营发现了青铜钺、锯等兵器和工具,这些都属于北方草原文化因素;陶家营发现了绿松石,较大可能性来自长江流域;辛店遗址内发现的青铜人面像的陶模和三星堆的外观类似,这两者之间有无关联,还有待进一步研究,但这都证明中国文化是多元一体的。”

何毓灵表示,殷墟外围聚落考古发现直接扩大了殷墟的范围,包括这次在考古中有重大发现的被认为是殷墟外围的辛店遗址、陶家营遗址和邵家棚遗址,可能并非“外围”,本就是殷墟的核心部分。“殷墟发掘九十余年经验证实,殷墟都邑内空白区极少,大量的房基、灰坑、墓葬等说明人群高度集中。但目前从空间上看,殷墟北部似乎有一些空白区域。接下来不排除还有重要遗存被发现。”

何毓灵表示,殷墟出土的甲骨文把中国信史向上推进了约1000年,关于殷墟甲骨文的研究,对探寻中华文明的起源具有重要意义。