9月4日,离中秋还有五天,77岁的人民街街坊杨叔吃过午饭,便来到长堤大马路边上的胜记海鲜饭店门前等候,和他一样从四面八方巷子里赶来的老街坊还有不少。他们都会领到一份中秋礼包:一盒双黄莲蓉月饼、一袋大米和一罐油。

“华仔”“华哥”……老街坊热情地喊着,70多岁的梁锦华是这家1982年开业的胜记海鲜饭店的老板,他一边忙着整理摆放在饭店门前的中秋礼包,一边回头应着熟悉的招呼声。

原来,每年中秋节前,梁锦华都会准备好月饼等礼物送给附近60岁以上的老街坊,还会邀请他们进店里吃团圆饭。这一送,便送了38年。

10年前,梁锦华的儿子梁家贤回店里帮忙一起打理生意,梁家贤觉得,这家老店最珍贵的便是和街坊的这份情谊,他希望能将这份情谊一直传承。

文、图/广州日报全媒体记者何钻莹(除署名外)

“从看着别人领月饼,到如今自己也可以领”

杨叔是土生土长的广州人,自小在人民街长大。“华仔(梁锦华)和我是同一辈人,我们和这家店都是这里土生土长的。每年过节,华仔都给我们送月饼,我们都很开心。”

同样住在附近的刘姨已经60多岁,也领了几年月饼了。“从看着别人领月饼,到如今自己可以领月饼,我们老了,老板还记挂我们。”

下午1时,在社区志愿者的组织下,前来的长者有序排队,上前领月饼。今年,饭店准备了超过100份礼品,由人民街组织住在附近的长者前来领取。为了做好疫情防控工作,前来领月饼的只有40余人,其他的将由街道安排志愿者在中秋节之前上门派送。

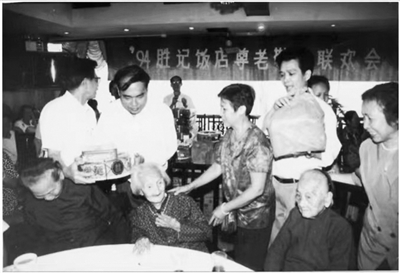

梁家贤说,中秋节派月饼给老街坊是店里的传统活动,“今年是我们第38年派月饼。”此前,店里还会在中秋节前组织长者聚餐庆祝节日,这几年受疫情影响暂时都取消了。

派完月饼,人民街党工委、人民街道办事处给胜记送上了锦旗,题字——爱心福满人民、慈善情系街坊。“我们街属于广州的老街区,有1.2万60岁以上的长者,常住的长者超过8000人,一家饭店连续三十多年敬老,真的很难得。”人民街道办事处负责慈善工作的工作人员潘先生告诉记者,“很多年前街道就开始和胜记一起组织活动,现在也是我们每年的‘招牌’活动,我们通过居委会和社工有序组织,尽量每年选不同的老人家轮流参与,让大家都有机会领到礼品。”

“没有这群老街坊,就没有饭店的发展”

这间和街坊一起在人民街土生土长的饭店建于1982年,开业之初只是在巷子里支起帐篷,以大排档的形式营业,是改革开放后广州第一批个体户餐厅。

梁锦华回忆,20世纪八十年代,正值消夜文化兴盛的时期,大排档很受食客欢迎。当年在这条街,区仔记、信记、梁锦记和胜记一共有四家“记”字个体私营餐厅,虽然同为餐饮店,但是互相竞争的同时也互相关照,几家之间会交流经营经验。

梁锦华告诉记者,那个时候,天一黑,大排档就坐满客人,来迟了肯定要等位。附近的街坊也很支持大排档,一到晚上就将摆在家门口的单车和其他物品搬入屋,腾出空间给大排档的食客往来。生意越做越大,最后街坊还将停放自行车的车棚腾了出来,给老板摆放餐桌。

点点滴滴的情谊被梁锦华记住了,在他眼里,没有这群老街坊,就没有饭店的发展。1985年1月,饭店举行了一次敬老活动,组织了人民街的孤寡老人到莲花山郊游,还在莲花山附近一家饭店摆寿宴。

翌年,胜记入室经营,开在了长堤大马路边上。之后每年的春节、中秋,饭店都会组织住在附近的长者前来吃团圆饭,还会给他们送上节日礼物。参与过中秋的聚餐的刘姨说:“好热闹,也因为有了这个机会,我们一群老街坊可以聚在一起。”

“和老街坊的这份情谊是我们店最珍贵的东西”

数十年过去,梁锦华也逐渐从街坊口中的“华仔”成了70余岁的老人,他的生意也逐步交给了儿子梁家贤接棒。接手饭店之后,梁家贤持续推动饭店环境与硬件设施升级,但在菜式方面,他仍然坚持最传统的味道,同样被传承下来的还有饭店敬老的传统活动,“和老街坊的这份情谊是我们店最珍贵的东西。”梁家贤说。

尽管面临疫情对餐饮业带来的影响,但今年中秋节来临之前,父子俩都决定继续给长者送月饼。吃过午饭,梁锦华父子跑到店门前,忙着张罗中秋礼物。“华仔,来一起影张相。”父亲被前来的老街坊招呼了过去,梁家贤继续整理着月饼,“我希望到了我爸的年纪,还可以将这份街坊情谊延续下去。”