文/广州日报全媒体记者 龙乐乐、刘丽琴 图/视觉中国

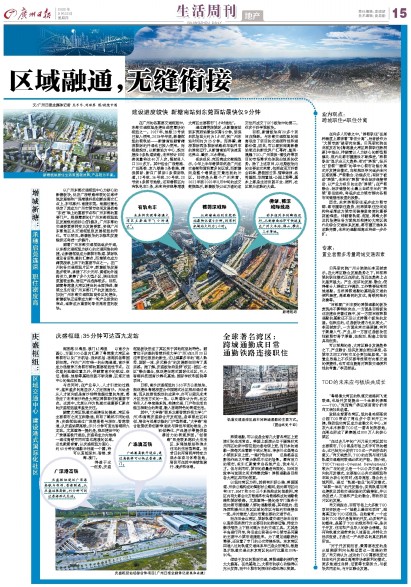

增城新塘:承穗启莞连深 职住密度高

以广州东部交通枢纽中心为核心的新塘板块,处在广深铁路串联的区域传统发展轴和广深港澳科技创新走廊交汇点上,东邻惠州、南接东莞。地理位置也决定了其成为广州市城市空间发展战略“东进”轴上的重要节点和广州东部的重要门户。根据最新的《广州东部枢纽地区发展规划招标公告》提及,广州东部的交通要素要转变为发展要素,实现广州东部地区从交通枢纽到发展枢纽的转化。可以预见,新塘板块的功能和发展能级还将进一步提升。

随着广州东部交通枢纽逐步开通,以东部交通枢纽为核心的交通网络的构建,让新塘枢纽成为集城市轨道、城际轨道及省际轨道的汇集点,而增城也成为穗莞深承上启下的重要节点之一。在广州的各交通枢纽片区中,新塘板块发展起步较早,承接了不少天河、黄埔的外溢购买力,聚集了多个大型小区,居住生活氛围较成熟,居住产品选择较多。目前,随着粤港澳大湾区建设的全面推进,增城立足打造广州东部门户的发展定位,加快广州东部交通枢纽商务区的建设,新塘板块正逐渐成为新一轮产业投资的焦点,逐渐成为重要的职住高密度的板块。

建设进度较快 新塘南站到东莞西站最快仅9分钟

在广州的各重要交通枢纽中,东部交通枢纽是建设进度最快的枢纽之一。2017年,地铁13号线已投入使用,2019年年底,新塘枢纽的城轨站——新塘南站随着穗深城际的开通也已投入使用。而根据规划,以新塘站为中心,规划建设9条轨道线路,未来预计日均客流量将达40万人次,辐射总人口300多万。其中包含广深铁路、广汕高铁、京九铁路3条铁路,穗深城际、新白广城际2条城际轨道,13号线、16号线、20号线、28号线4条城市地铁,还有增城区内有轨电车1条,未来将实现粤港澳大湾区主要城市“1小时通达”。

通过穗莞深城际,从新塘南站到东莞西站最快仅需9分钟,到深圳机场站大约为1小时,到广州东站时间约为25分钟。而佛肇、穗深城际两条城际线路动车组列车的跨线运行,从新塘南站可快速直达佛山、肇庆、三水等地。

板块现况:克而瑞成交数据显示,今年上半年增城依然是广州成交套数和面积最多的区域,而新塘则是整个增城成交最活跃的片区。即使是从整个广州来看,2021年到2022年8月中旬的成交数据显示,新塘板块以近万套的成交位列成交TOP3板块中的第二,仅次于科学城板块。

目前,新塘板块有20多个项目在推新。与东部交通枢纽的距离决定了项目的交通便利性和通勤价值,因此,可以看到距离新塘站较近的新世界广汇尊府、越秀·星耀TOD、广州城投·禧悦府等项目的市场需求也体现出地段的优势。除了上述项目,以近期板块内的主要成交来看,包括金茂万科都会四季、碧桂园云顶、翡翠绿洲、品秀星图、华润置地·公园上城等,基本上都是生活设施齐全、便利,社区较为成熟的大盘。

庆盛枢纽:区域交通中心 建设港式国际化社区

庆盛枢纽:35分钟可达西九龙站

距香港38海里、澳门41海里……以南沙为圆心,方圆100公里内汇聚了粤港澳大湾区全部城市以及广州机场、深圳机场、香港机场等国际空港。作为广州市唯一的出海通道,南沙更成为连接珠三角城市群的重要枢纽性节点。在优越的地理位置之外,伴随着南沙的航运、空运、铁路、地铁等基础设施不断完善,区域交通中心的地位初显。

与此同时,在产业导入、人才引进的过程中,越来越多的高层次人才定居南沙。无论是从人才流向或是南沙独特地理位置的角度,都决定了未来南沙将是大湾区跨城职住的重要节点。这其中,尤其以作为轨道交通重要汇聚点的庆盛枢纽越来越受关注。

随着大湾区轨道交通建设的提速,湾区各主要城市之间互相融通,则有了截然不同的视角:庆盛枢纽通过广深港高铁与深圳、香港联通,从庆盛站乘高铁,示35分钟可直达香港西九龙站。尤其值得一提的是,规划建设中的广珠澳高铁开通后,庆盛将成为内地唯一通过高铁可同时直达港澳的区域。这也就意味着,以庆盛枢纽为圆心、约40分钟的通勤半径画一个圈,将可以直抵深圳、香港、珠海、澳门。

得益于这一优势,庆盛枢纽板块形成了其区别于其他枢纽的特色。随着位于庆盛的香港科技大学(广州)在8月20日迎来首位报到的新生,这让描摹多年的“港人熟悉、国际一流、多元融合”的发展新空间有了真实感。据了解,庆盛板块将坚持“校区-园区-社区”融合理念,规划建设港式国际化社区,引入香港科技园南沙孵化基地、国际学校和医院等项目。

日前,南沙庆盛枢纽约1.63平方公里地块,规划建设粤港深度合作园港式社区规划通过审查,而从控制性规划的成果中,亦可以窥见未来片区生活方式的一角。以街道设计为例,社区将引入小窄密路系统,构建交通、门户和生活功能互相配合的街道,融入香港特色的街道生活。

其中,“大学路”联系北部香港科技大学(广州)和南部庆盛综合开发枢纽,是串联社区科创、居住与总部功能的门户型街道。“大学路”结合政策优势创新窄退线与弹性车道的做法,为初创孵化、产品展示等提供紧凑活力的街道界面。“创智路”则是联系港科大生活区、东涌地铁站和滨水住宅的生活型街道。而昔日的河涌两岸转变为滨水体育与休憩场地,居民可在其中连续地骑行、漫步和休憩。

全球著名湾区:跨城通勤成日常 通勤铁路连接职住

跨城通勤,可以说是全球几大著名湾区上班族们的生活常态。美国上班族从位于康涅狄克州郊区的家中前往纽约曼哈顿上班,而日本的通勤一族每天坐着新干线从埼玉、神奈川这些周边小城到东京上班,一路行色匆匆……这些都是在影视作品之中最为熟悉不过的场景。最有活力的城市,吸引汇聚着来自各地产业、资本与人才。但与此同时,城市的容量是有限的。如何在效率与宜居之间求得最优解?跨城通勤是目前各大湾区共同的答案。

以纽约湾区为例,其拥有州际公路、美国国道、州级公路构成的辐射状公路网,纽约都市区内有IRT、BMT和IND三个系统构成的地铁网,湾区内有大都会北方铁路和长岛铁路构成的通勤铁路和城际铁路。尤其值得一提的是专门服务于纽约都市圈通勤人群的通勤铁路,其将纽约、纽泽西和康州三角区区域的郊区与纽约市连接在一起,并对接进入纽约市最主要的交通节点。

而在旧金山湾区,城际轨道交通已经由当初以服务商务旅行为主要目的的旅客运输,转变为解决居民上下班问题为主的交通工具。尤其是半岛通行列车,将旧金山到硅谷中心城市圣何塞的主要中小城市连接起来。为了满足通勤族的需要,还设置了专门的公交转接系统。东京湾区四通八达的轨道交通体系早已是众所周知,数据显示轨道交通占东京湾区的出行比重达80%~90%。

借助于发达的城际交通,跨城通勤的便利度大大提高。在此基础上,大城市的核心功能得以充分发挥,而中小城市的居住价值也得以挖掘。

业内观点:

跨城职住≠职住分离

在许多人印象之中,“跨城职住”在某种程度上意味着“职住分离”,后者被作为“大城市病”被研究治理。贝壳研究院在此前发布的《粤港澳大湾区跨城职住新洞察》中指出,伴随着以人为核心的新型城镇化、现代化都市圈建设不断推进,“跨城职住”显示出三大趋势:针对“跨城”,经历过“卧城”“睡城”的单中心城市功能分离式开发建设模式,当前规划导向逐步走向区域统筹、产城融合、功能多元;有别于被动“跨城”,未来的“跨城”将由经济连接带动、以产业为吸引的主动“跨城”;在产城融合、经济链接的土壤上自然生长的“跨城”职住结构,将逐步成为城市群内各城市间链接活跃度的投影。

因此,未来跨城职住逐步成为城市群、都市圈职住趋势,而跨城职住空间结构将逐渐成为城市间链接紧密度的重要刻画维度。伴随着轨道、枢纽、跨海大桥及机场建设各方面规划构建的大湾区现代化综合交通体系发展,都市圈交通体系成熟完善,未来的通勤距离还将进一步外扩。

专家:

置业者需多考量跨城交通因素

贝壳研究院广州分院院长李茂喆表示,在大湾区融合发展趋势之下,目前跨城的职住模式正在形成,而且在趋势上占比越来越大。产业、经济的发展、融合,使得部分人群或工作调动、工作需要经常两地通勤。当然跨城通勤的基础是交通的便利程度,高速路网的发达,高铁网络的完善等。

“目前看广州主要的跨城通勤的板块表现并不算特别突出,一方面是目前板块还在建设完善过程中,另一方面目前跨城通勤的基数还不足以支持整个板块的发展。但相应的,这些板块潜力也比较大。”李茂喆表示,一方面未来交通便捷,有利于聚集人气、产业,另一方面这些板块往往被城市寄予厚望,在规划、配套上往往具有优势。

可以预期的是,大湾区融合发展趋势之下,产业融合、经济发展会更加紧密,各城市之间工作的交互会更加地紧密。“在置业思路上不仅仅要考虑城市内部交通的便捷性,也可适当提高对跨城交通便利性的考量。”李茂喆说。

TOD的未来应与板块共成长

“粤港澳大湾区的轨道交通路网飞速联通,也给开发商提出一个全新的课题——TOD。”克而瑞广佛区域首席分析师肖文晓如此说道。

放眼全球著名湾区,纽约曼哈顿高线公园TOD带动了周边多个项目开工兴建,推动纽约湾区成为金融文化中心;东京六本木新城TOD这一著名的旅游地,在周边形成了聚集超过800万人的核心城区……

“在过去几年的广州乃至大湾区其它主要城市,TOD都是市场上炙手可热的概念,这已经充分说明TOD这一产品形态的意义。”肖文晓表示,TOD的出现与流行是轨道交通路网联通必然的产物。据介绍,TOD(Transit-Oriented Development)较为广泛的定义是一个以公共交通为导向的开发模式,主要指以公共交通枢纽和车站为核心的同时,倡导高效、混合的土地利用。通过 “轨道+物业”的开发模式,“站城一体化”的开发理念,实现轨道与周边建筑及其他交通设施的无缝接驳,并以此促进人、交通和产业的融合,带动所在片区的发展。

肖文晓指出,目前市场上大多数TOD项目实际是一个“地铁上盖住宅项目”,距离真正的TOD还很远。在他看来,一个成功的TOD绝不是简单的开发,必须有产业的载体,是基于TOD的规划和引导,是关于开发、住宅和产业导入的综合课题。如何将轨道交通带来的人流留住,并转化为经济效益,才是这一产品形态的真正挑战所在。

“对于开发商而言,最需要改变的是从短期获利向长期运营这一思路的转变。”肖文晓认为,成功的TOD需要改变过往住宅开发通过高周转快速获利的模式,更多地通过自持、运营等长期努力,与板块共同成长,与片区融合发展。