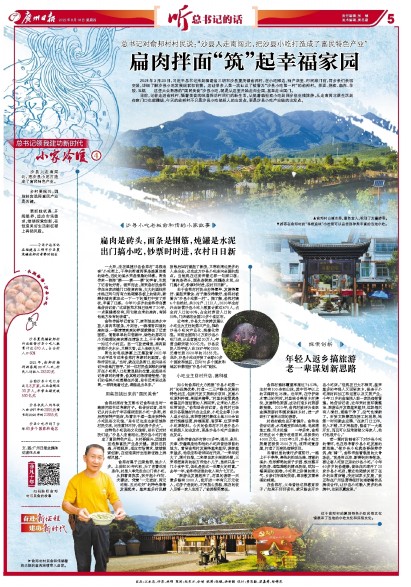

2021年3月23日,习近平总书记来到福建省三明市沙县夏茂镇俞邦村,在小吃摊边、特产店里、村民家门前,同乡亲们亲切交谈,详细了解沙县小吃发展现状和前景。这让很多人第一次认识了被誉为“沙县小吃第一村”的俞邦村。拌面、烧卖、扁肉、芋饺、玉糕……这些大众熟悉的“国民美食”沙县小吃,就是从这里开始走向全国,甚至走出国门。

日前,记者走进俞邦村,循着美食的味道探访村民们的新生活,从挑着扁担卖小吃到回乡创业搞旅游,从走南闯北谋生活到在家门口也能赚钱,今天的俞邦村不只是沙县小吃挑担人的出发点,更是沙县小吃产业链的出发点。

沙县人走南闯北,把沙县小吃打造成了富民特色产业。

乡村要振兴,因地制宜选择富民产业是关键。

要抓住机遇、开阔眼界,适应市场需求,继续探索创新,在创造美好生活新征程上再领风骚。

——习近平总书记在福建省三明市沙县夏茂镇俞邦村考察时指出

数说

沙县夏茂镇俞邦村外出经营沙县小吃人数累计达670人,占全村人口60%

2021年,俞邦村接待游客超20万人次,村民人均收入28320元

全国沙县小吃门店达8.8万家,从业者超过30万人,年营业额突破500亿元

沙县农民人均年收入由1997年的2805元增长到2020年的21855元

沙县小吃开到了全球60多个国家和地区

文、图/广州日报全媒体记者陈庆辉

沙县小吃老板俞和传的小家故事

扁肉是砖头,面条是钢筋,炖罐是水泥

出门搞小吃,钞票时时进,农村日日新

一大早,走在福建沙县俞邦村“寻根追味”小吃街上,干净的街道两旁是盛夏浓郁的绿色,远处的溪水声是清晨的伴奏。街角传来一阵阵“梆——梆——梆”的声音,引起了记者的好奇。循声而去,原来是村民俞和传在自家店铺门口做扁肉馅,大大的圆柱形木槌正均匀而有力地砸着砧板上的猪肉,新鲜的猪肉就在这一下一下的捶打中变了形状,丰富了口感。今年70多岁的俞和传自豪地告诉记者:“这砧板和木槌已经用了20年,一点裂缝都没有,用它做出来的扁肉,有其他地方没有的味道”。

俞和传招呼记者坐下,麻利地在沸水中放入扁肉和面条,片刻后,一碗清香四溢的扁肉汤、一碟清清爽爽的拌面就摆在了记者面前。简简单单的白瓷碗中,绿色的葱花与小巧饱满的扁肉漂在清汤之上,干干净净,一如这个小村庄。舀一勺放进嘴里,扁肉紧实却不失水分,又鲜又香,让人食欲大开。

街边的电视屏幕上正播放着2021年习近平总书记来俞邦村考察时的画面。俞和传回忆说:“当时,就在这条街口,我向总书记兴奋地打招呼。”另一位村民俞其银的店铺开在小吃街入口处最显眼的位置,说起总书记考察时的情景,俞其银记得清清楚楚:“我们的各种小吃都摆在外面,总书记来到这条街,一样样地看过去,都能说出名字。”

用扁担挑出来的“国民美食”

俞邦村原村党支部书记俞和法当时一路陪同总书记考察村子。他告诉记者,总书记从村头的千年古樟树走到小吃一条街,然后再到特产商店,沿着主干道一直走到特色小吃民俗文化馆,“总书记边走边亲切地和村民交流,问生意好不好,住的房子多大”。

在特色小吃民俗文化馆前,总书记对村民们说:“沙县人走南闯北,把沙县小吃打造成了富民特色产业。乡村要振兴,因地制宜选择富民产业是关键。要抓住机遇、开阔眼界,适应市场需求,继续探索创新,在创造美好生活新征程上再领风骚。”

俞邦村属于丘陵地带,地少人多。上世纪90年代初,为了改善生活条件,村里人率先走出山门卖小吃,从挑着扁担卖,到开起小作坊、夫妻店, 凭着“一元进店、两元吃饱、五元吃好”的特色渐渐发展起来。越来越多村民赚到钱后回村盖起了新房,又带动周边更多的人走出去,这也成为沙县小吃走向全国的起点。当地现在还流传着这样一句顺口溜:“扁肉是砖头,面条是钢筋,炖罐是水泥,出门搞小吃,钞票时时进,农村日日新”。

由于俞邦村村民出去得最早、发展得最好、富起来最快、村子建设得最好,俞邦村被誉为“沙县小吃第一村”。据了解,俞邦村辖4个自然村,共309户、1112人,2020年全村外出经营沙县小吃人数累计就达670人,占全村人口的60%,占全村劳动人口的88%,门店遍布全国20多个省区市。

近年来,沙县大力扶持发展以小吃业为支柱的第三产业,推动沙县小吃向产业化、规模化转型。目前全国有8.8万家沙县小吃门店,从业者超过30万人,年营业额突破500亿元。沙县农民人均年收入由1997年的2805元增长到2020年的21855元。此外,沙县小吃还开到了全球60多个国家和地区,已向70多个国家和地区申请注册“沙县小吃”商标。

小吃业主回村开店、搞种植

如今的俞邦村大力挖掘“沙县小吃第一村”的品牌优势,打造一二三产融合发展的特色村庄,包括开发文旅相关项目、发展小吃原料种植、果园采摘等。“村里的政策就是希望在外面经营的人再回来,让来的人把小吃带回去。”俞和法告诉记者, 俞邦村已经吸引各联建村外出企业家、小吃业主等10余人返乡创业,流转联建村集体土地800余亩进行规模经营,种植香葱、香芽草、红芽芋等小吃原配料。今天的俞邦村不只是沙县小吃挑担人的出发点,更是沙县小吃产业链的出发点。

俞和传曾在外打拼20多年,福州、泉州、天津、安徽都是他和他的小吃店曾经停留的地方。看到俞邦村发展得越来越好,游客越来越多,他决定和老伴回村开店,“一来年纪大了,落叶归根,二来想在家乡照顾孙辈,三来想把扁肉的秘方传给小儿子,虽然只是一门小食手艺,但也是我这一生最大的财富。”去年一年,俞和传店里的收入有六七万元。

“旅游业发展起来了,村里的游客一天最多能有1000人,我开店一年有几万元收入,这房子是我的,不用担心房租,现在的收入足够一家人生活了。”俞其银笑着说。

探索创新

年轻人返乡搞旅游

老一辈谋划新思路

俞邦村森林覆盖率高达74.52%,主村有100余亩山林,其中百年以上的古樟树达26棵。近年来,在守护绿水青山的同时,村里结合美丽乡村建设,发展特色旅游,成功打造乡村旅游新招牌。2020年,俞邦村被评为省级金牌旅游村和国家森林乡村,进一步吸引了南来北往的游客。

村容村貌也在不断提升。俞和法告诉记者,水泥路变柏油马路、电线落地工程、污水处理……一年多来,俞邦村完成46个提升改造项目,总投资约4000万元。2022年2月,沙县小吃文旅集团投资2500万元,流转闲置房屋,打造了瓦窑民宿群项目。

沿着村里的慢行步道前行,一路上干干净净,黑色的柏油马路、清澈的溪水、色彩鲜艳的亲子乐园、规划整齐的民房、造型雅致的精品民宿,犹如一幅美丽的画卷,小吃街上弥漫的烟火气、乡亲们洋溢的笑容,都在散发着幸福的味道。

在俞邦村,父母曾经这样教育孩子:“如果不好好读书,就只能去开沙县小吃店。”但现在已大不相同,越来越多的年轻人又回到家乡,投身于小吃原材料加工和运营以及文旅产业。今年21岁的俞涵刚入职一家民宿做管理。她告诉记者,近年来村里环境整治、旅游业开发都越来越好,垃圾每天有人清扫,道路干净了,空气也清新了。听到文旅集团在招工的消息,她第一时间就去应聘,“在家门口工作,收入不错,又不用租房,能省下一大笔开支,而且可以经常陪陪父母家人,他们也很开心。”

老一辈村民割舍不下对沙县小吃的情怀,也在思考着沙县小吃发展的新思路。“做沙县小吃就是要保持传统,做‘精’”,俞和传指着锅里的大骨汤说,“我是用正宗、新鲜的肉骨做汤,要让客人吃到正宗的沙县小吃。”今年60多岁的俞健康,曾经在天津开了28家沙县小吃店,最近他陆续关闭了在外的自营店铺,决定回家乡发展,“我正和在广州经营得很好的连锁餐饮品牌谈合作,让沙县小吃融入更多的品牌中,达到双赢效果。”

出品:江永忠、许芳、林明 策划:赵东方、余靖 统筹:张毓、汤新颖 设计:黄思勤、梁嘉舜、徐锦昆