读懂广州

热爱广州

奉献广州

老广州说 20

系列统筹/赵东方、余靖、梁倩薇

文/广州日报全媒体记者林琳

图/广州日报全媒体记者陈忧子

“19世纪中国美术由于没有诞生大师,被称为‘落寞的时代’。但这百年的广州并不失落,甚至在19世纪初就进入了全盛时期。”李若晴说,这一百年是广州开花的过程,而果实结在20世纪,“广州作为中国几大一线城市之一的定位也在这个时代确立,并延续至今。”广东学者李若晴在新作《青萍之末:嘉道年间岭南的文人生活与艺术世界》中,以清代中期的广州美术为切入口,探索答案。

150年前,广州曾获得过前所未有的发展良机,改革开放40多年更为其带来巨大机遇;广州至今仍秉承的包容、开放、务实和顺势而为,在当时已有迹可循。“每一个时代,广州的任务都不一样。”李若晴说,从明清两代竭尽全力争取文化认同、争取文化艺术“去边缘化”,广州在20世纪之后则展现出强劲的文化魅力与自信。

李若晴

本科就读于华南师范大学美术系,习中国书画,研究生转为研究美术史,现为广州美术学院教授、《美术学报》编辑部主任(常务副主编)、中国美术家协会美术理论委员会委员、广东省美术家协会美术理论委员会主任,有《玉堂遗音:明初翰苑绘画的修辞策略》《常惺惺斋日记(整理本)》《青萍之末:嘉道年间岭南的文人生活与艺术世界》等著作。2014年获全国美展第二届美术理论奖。

研究广州应

“把目光朝南面大海望去”

1975年生于广东海丰的李若晴,由于博士就读于中国美术学院,身处杭州,博士研究重点是明代翰林绘画。在做了许多年江南地区美术的研究后,他重新回头看自己家乡的美术。“这得益于学者洪再新先生的鼓励与支持。”李若晴坦言,一开始,他觉得“广东美术没什么好做的”,因为在中国美术史的教科书里面,关于广东美术的内容少之又少,“刚进入美术史领域时,我们总是有些‘贪心’,想做一些宏大的或影响力更大的题目。洪老师是杭州人,却始终饱含对广东美术的研究兴趣,也鼓励、支持我关注本土美术。”

于是,李若晴从研究明代美术过渡到研究明代广州美术,继而研究清代广州美术,并延伸至20世纪初的广州美术:“嘉道年间广州文化景象的兴盛,既是对明代中晚期广州文化强势崛起的一种复兴,也是日后晚清及此后广州文化恢宏气象的预演。”

虽然从美术入手,但他以历史学、人类学为研究场域,从社会经济史拓展到社会文化史,探索“艺术-商业”模式如何使广州崛起成为清代“一线城市”的动力。他在研究中尝试选择时代的典型人物,如广东书画名家、羊城书院掌教谢兰生作为研究对象,从记录其所见所闻的一手材料入手,以其视角还原广州全盛时期的人文、经济、社会的面貌。

师长为李若晴所作书评时,曾语重心长地写道:“克利福德·格尔茨曾说‘人类学家不研究村庄,而在村庄里做研究’,对于新发展趋势中的区域艺术史来说,或许可以说‘区域艺术史家不研究区域,而是在区域里做世界艺术研究’。”

历史上的广州,因为显著的地理特点,又因为方言与“官话”相异,士人难以在仕途有所发展。然而,早在1932年,梁启超在《世界史上广东之位置》中便写道:“观世界史之方面,考各民族竞争交通之大势,则全球最重要之地点仅十数,而广东与居其一焉”。要讨论广州,李若晴主张不应仅仅“从广州向北望去”,还应“把目光朝南面大海望去”——因为“在浩瀚的世界贸易的大时局里,广州又是一个重要的世界级海运枢纽”。

其言

广州人特有的生猛和变通气质代代传承

广州日报:20世纪广州美术为何会突然崛起?

李若晴:这种突飞猛进不是“天上掉下来”的,而是沉积已久,有一个渐进的过程。晚明时期,广州文化一度兴盛,出现陈白沙、湛若水等大家,但在明清之际,战乱使文化受到很大损害。经过近百年的休养生息,直至乾隆二十二年的“一口通商”,广州获得了巨大的机遇,成为中国最重要的贸易城市,这个历史节点也成为广州文化的重要转折点。

广州文化在嘉道之后兴盛,跟外来移民有很大关系。外贸业、商业的发达,带来大量外来人口,其中包括众多江浙地区前来从事商务与担任幕师的人士。来到广州后,他们在这个包容的城市里找到归属感,纷纷安家落户,甚至为了后代求学而迁入广州户籍。他们的子弟中不乏优秀者,为广州文化注入了新鲜的血液。

很少人知道,岭南画派鼻祖“二居”的老师其实是江苏人,其赞助人则是当时的盐商。文化艺术的发展,往往有赖于商业基础,在广州,无论是出于对传统文化和本土文化的热爱,还是为了附庸风雅,这些行商把文人、画家聘请到家中,又刻印书籍与字帖,大建书院,发展教育。在这种氛围下,广州的美术自然开始崛起。

广州日报:广州的地位在那时达到有史以来最高点?

李若晴:在时人心中,广州的繁华程度,足可与北京并称,如嘉道间广东学者黄培芳在其《北行日记》中就曾这样说过:“岭北多京广并称,杭盛苏广并称”。根据时人的直观看法,清代的重要城市包括北京、苏州、杭州、南京、广州等,格局与今天相差无几,可以说当时已基本奠定了现代中国的城市格局。

许多人对广州的误解,也在那个时期逐渐改变。如历代称广州为“南蛮之地”,苏东坡还因害怕传说中的南岭瘴气,认为到广州来是“九死一生”。实际上,随着广州与外界逐步通达,往来者众,越来越多的人不再轻信瘴气一说。

广州日报:与此同时,广州也影响了其他的城市?

李若晴:影响肯定是相互的。广州的商业模式,成为后来一些城市发展的“母本”。而广州人也逐步求变,寻找融合。在广州形成的岭南画派,以上海为“主战场”;广东人到上海贸易,或者在上海定居也成为潮流;尤其是上海的造船业,大量员工来自广东……彼此之间是“你中有我,我中有你”的不断变动的关系。

广州日报:研究20世纪广州文化的崛起意义何在?

李若晴:19世纪的花开,在20世纪结果。曾经的一百年为20世纪初的广州奠定了基础,通过追溯这一百年的源头,了解那个时代广州面对空前机遇所做的选择,剖析19世纪广州独一无二的性格,能对这个城市会有更多的理解,对广州文化的过去和今天会有更深刻的认识。

广州文化不能只被定义为“市井文化”,广州更不是“文化沙漠”,广州多元的文化、革新的精神,是我们一以贯之的传统。我们看到20世纪初,广州在许多领域都产生了伟大的人物。这些伟大人物大多体现了广州人特有的生猛和变通,这份气质被一代一代的广州人传承下来。

广州日报:接下来您的研究重点会放在哪里?

李若晴:接下来,我的研究重点会放在20世纪的岭南画派。这个繁荣发达,充满挑战的世纪,有许多值得挖掘的题目。如我们所理解的岭南画派是在广州创立的画派,但创始人之一高剑父并不这么认为。在他心目中,岭南画派是“正统”,不局限于岭南这个区域,而是新国画、折中画派。可惜的是,1937年,本来在南京、上海发展得很好的高剑父却因抗战爆发,逃难到了澳门,从此淡出中国主流文化圈,使得岭南画派遗憾地退回到广州。这一历史事件对岭南画派、广州文化又有怎样的影响,我会继续探索下去。

采访手记

柴米油盐,骨肉相连

李若晴老师在广州美院读研究生时便因夫子气被同学呼为“若老”,从青年时代褎然冠首,到如今壮年饱学,正是学术丰收之时。然而,谈起学术,他却毫无“野心”,愿望朴素且纯粹:“当初只是想在大学里面教书,有一个相对自由地从事学术研究的这样一份职业,结果就这样做了20多年。”研究于他是乐趣:“知之不如好之,好之不如乐之”。

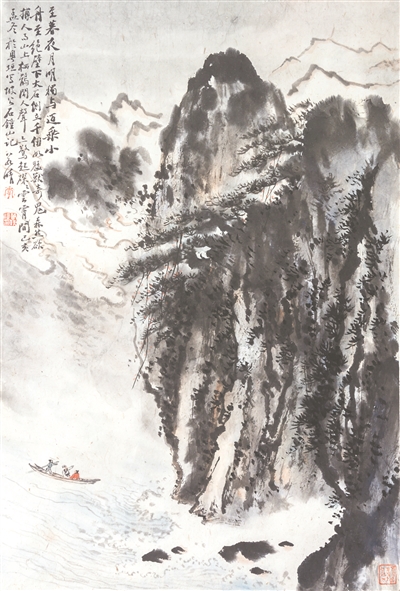

李老师大知闲闲,行事有古君子遗风,不喜虚婉,不喜繁文缛节,不拘小节;好古风,习古文、听古曲,善书法。他的不少画作描绘了西湖景色,“我想只要是有传统情怀的人,都会热爱西湖。”西湖于他是求学中最轻松快意的回忆,也是他寄怀古意的“精神家园”之一。

而广州,是他生长、生活的地方,是柴米油盐,骨肉相连。“有时候去临近城市出差,无论接待方如何盛情,我都想当天来回,不想在外久留。”李若晴说,“回到广州,感到舒心、惬意。”人情味是他热爱广州的重要原因,但不是广州文化被等同于“市井文化”的理由。他希望通过对史料实证的研究,来深入剥开广州文化的内核。