我自幼时起便喜爱绘画,尤其是花鸟画让我深深着迷。在我的创作中,表现对象均为随处可见之物——路旁的花草树木、篱舍的家禽、枝头的雀鸟、水中的鱼虾、草间的虫蝶……

转益多师的求学经历

1999年,那年我21岁,我带着60幅工笔花鸟画作品在家乡郏县举办了人生中的第一次个展。这次展览不仅展示了我深入自然并有感而作的诸多绘画,也坚定了我在绘画领域上继续探索的决心。2009年,进入广州美术学院开启了我学习的新阶段,在方楚雄老师的教导下,熟读古画佳作,深入探讨艺术传承与创作之间的关系。这阶段我创作了诸多大型作品:《版纳印象》《自然之声》《棕榈树》《金秋季节》……此次的学习经历也让我受益终生。

为了精进自己的笔墨功力,使得工笔画作品中的线条更为生动,2015年我报名参加暨南大学曹宝麟老师的书法班。两年的书法学习对我之后创作工笔画作品中的线条影响很大,可以根据不同物象的特质进行自由表达,以书入画,使其成为画中物象,真正体会了书画一体的道理。

2017年我报名参加了中央美术学院苏百钧老师的工笔花鸟画班,在苏百钧老师的教诲下,我阅读了大量经典的艺术书籍,提升自己的文化修养,以此来滋养自己的艺术创作。同时,在构图上也有了不同于往日的理解,苏老师花鸟画作品中同于山水画般的构图气势以及他对于绘画材料的选择与把握都对我有所启发,使我在自己的艺术创作中有了更多的尝试。

渔鹰题材源于儿时的记忆

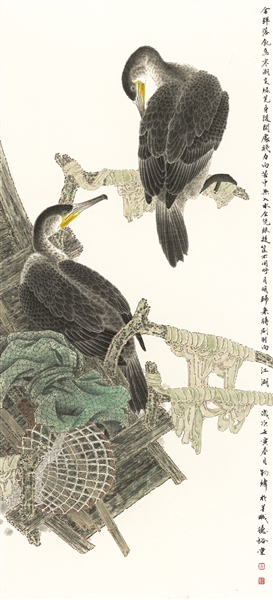

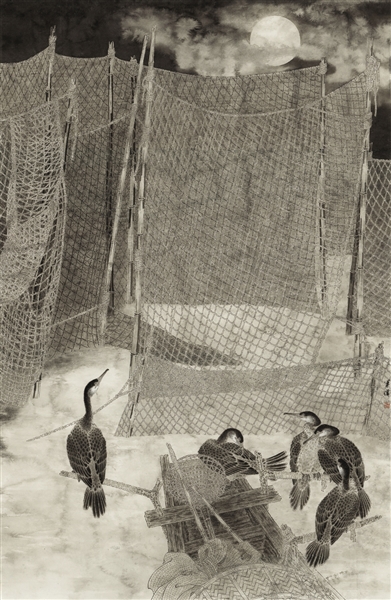

在相当一段时间里,我尝试不同的题材与技法,尤其是在渔鹰这一题材上我投入了大量的时间与精力。喜欢渔鹰这一题材,大概源于我儿时的记忆。小时候,家乡的小河边时常看到渔夫撑着小船儿,船上的几只渔鹰会去河里捕鱼。这样的景象总是萦绕在我的脑海,记忆犹新。2018年,我与几位同窗好友赴河北雄安白洋淀采风。乘坐小船,穿行芦苇荡中,惊起一滩鸥鹭,真切的在李清照的诗里游了一遭,畅快至极。恰在此时,从芦苇荡中划出两艘渔船,船上站满渔鹰,船头的渔夫以及捕鱼的渔鹰,瞬间将我从宋词中带到儿时的家乡。我迅速用相机记录下成群的渔鹰在水中的捕食英姿。为了深入了解渔鹰的生活习性,我便向渔夫请教相关知识。搜集了大量创作素材后便回京进入创作阶段,在苏老师的指导下完成了我的毕业创作《烟波江上有人家》。其后,在北京学习的几年中,我又先后前往白洋淀采风数次,创作出《渔歌晚唱》《月是故乡明》《月光》等系列作品。

转益多师的求学经历为我的创作不断注入新的养分。而多题材的开拓与尝试令我的作品呈现出多元的面貌。绘画来源于生活,却又被画家赋予一定的文化修养而有别于现实生活,它是画家将生活与文化修养交融共生的结晶。

(王军伟)

王军伟(钧纬):1978年生于河南郏县,现居广州。先后就读于广州美术学院研究生班、暨南大学书法研究所、中央美术学院、北京画院,师从方楚雄、曹宝麟、苏百钧、莫晓松。

现为中国美术家协会会员、北京李可染青年画院画家、佛山画院院聘画家、高剑父纪念馆春睡画院副院长、广东省美术家协会会员。