文、图/广州日报全媒体记者廖靖文、全杰 通讯员刘金林、林荫

“海珠珐轴甲”(Falsonnanocerus haizhuensis)!海珠湿地又发现全球新物种,这次的发现者是一名23岁的广州青年朱江,他从高中开始就在海珠湿地自然学校任兼职自然导师,去年大学毕业后全职加入。

2月18日,第26个世界湿地日广东省宣传活动在广州海珠国家湿地公园举行。活动上,广州海珠国家湿地公园发布了全球新物种——海珠珐轴甲。活动现场,广东省科学院广州地理研究所与广州海珠国家湿地公园签约共建“粤港澳大湾区城市群生态系统观测研究站”。

海珠珐轴甲

身长仅6.2毫米

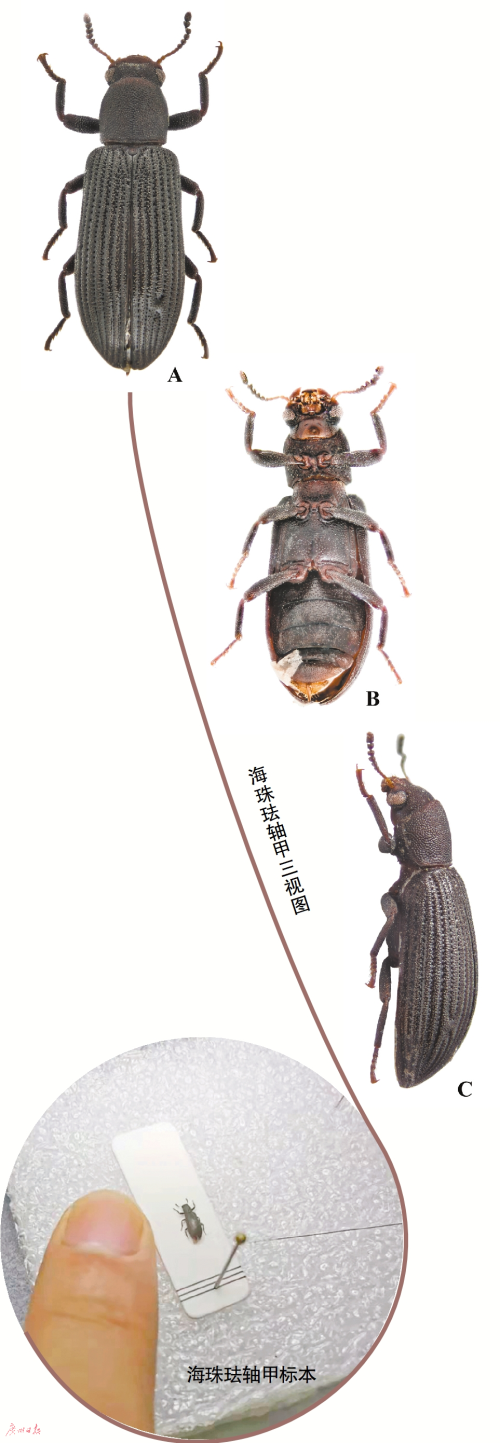

2021年12月,海珠湿地自然学校自然导师朱江在国际学术期刊Biodiversity Data Jounral上发表一新物种,系该物种在世界上的首次发现,将其命名为“海珠珐轴甲”(Falsonnanocerus haizhuensis)。新物种标本整体黑色,体长6.2毫米,外形为纤细的长卵形,背面有中等程度的隆起,腹面微隆,体覆短的黄色毛。

朱江告诉记者,这是他在2021年6月9日在海珠湿地自然学校内布设的昆虫飞行阻拦器上发现的。“当时在自然学校园区日常监测过程中,学教部门的陈文婷(阿树)在园区布置的飞行阻拦器中挑出了这一只看似平平无奇的昆虫,仅有6mm长,并将它交给了我。”说起最初的发现过程,朱江说,这是自然学校的一项制度,员工轮流进行园区的物种日常调查和监测,而他主要负责监测方法的制定,并对数据进行整理与核验。“现在我们自然学校4000m2的范围内,已经鉴定出了超过350种生物,记录的种数超过420种,这仅仅是一年的数据。”

“一开始并没有意识到就是新物种,用了2个月时间反复比对资料,先是确定了科(Family)、属(Genus),发现这是在我国首次记录的属。在排除所有已知种(Species)后,仍然无法进行判断,才初步认为这可能是一个新的物种,于是我就写了文章,直到5个月后期刊文章发表,才正式敲定。”朱江说。

这是继海珠湿地核心保育区内发现海珠斯萤叶甲之后,又一昆虫新物种被发现。生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础,是生态环境的重要指标,而昆虫是动物界中最大的类群,也是能在短时间内评判生态环境恢复成效及健康程度的一个重要指示性生物。

朱江说:“通常情况下,新物种多被发现在人迹罕至的野外,而这一枚海珠珐轴甲标本来源于自然学校内布设的昆虫飞行阻拦器。这一新物种的发现,再次印证了海珠湿地生物的丰富度和多样性颠覆了人们对城市公园的以往认知,更多尚未被充分了解的物种就在我们的身边,有待我们去发现。”

广州仔与海珠湿地结缘8年

新物种发现者朱江从小热爱大自然,喜欢观察各种动物。在市第113中学就读初一时,他就加入了观鸟社团,此后进一步了解两栖动物、哺乳动物、鱼类、昆虫等。从高一开始,朱江就凭过硬的专业知识和浓厚的兴趣,在课余时间担任起海珠湿地自然导师的工作。海珠珐轴甲是其参与发现的第四个全球新物种。

据悉,海珠湿地于2015年开创了全国优秀科普品牌“海珠湿地自然学校”,搭建开放式科普教育平台,逐步形成科普教育的“海珠模式”,发挥着良好的社会效益、生态效益与经济效益。不久前,广州海珠国家湿地公园成功入选全国科普教育基地。

随着社会经济和文化的发展,科学不再是一项在“象牙塔”里的研究,公众开始把科学视为一种探索外界和满足好奇心的过程,更多的人加入自然观察的队伍中来,弥补了规模不断扩大的科研项目需求,为填补科学上的空白做贡献。2021年,海珠湿地正式启动“全民科学家”项目,涵盖物种调研、森林恢复、科研监测以及自然教育等相关工作,举办形式多样的观鸟、识虫、辨植物等专业性、互动性强的知识竞赛类活动,让更多人通过自然观察,了解自然、爱上自然,并一起加入到保护自然的行动中来。

海珠珐轴甲

海珠珐轴甲标本整体黑色,体长6.2毫米,外形为纤细的长卵形,背面有中等程度的隆起,腹面微隆,体覆短的黄色毛。

海珠珐轴甲隶属于珐轴甲属,该属此前在日本、泰国、斯里兰卡等地被各国昆虫学者采集并记录到,在我国是首次正式记录。

珐轴甲属体色常较深,为拟步甲科,窄甲亚科,轴甲族的小型昆虫。体长往往低于1cm,习性成谜,极少被人类采集或观察到。该属包含13个已知物种,加上新种海珠珐轴甲共达14种。