广州日报全媒体记者:黄颂豪

天人合一

广州日报:这些年,中国画界对于笔墨问题的探讨已经很多了,甚至有观点认为传统中国画是农耕社会的产物,在当代社会高速发展的情况下再去谈笔墨,已经是很土的问题了,您怎么看?

李东伟:有的人觉得乡村很土,甚至把接触人民、接触群众也说成土;有的人谈笔墨,出口便是高大上、儒释道,似乎把笔墨的精神性提得很高。其实,持上述观点的人并不真正理解笔墨。在我看来,笔墨是一种媒介,掌握并运用这种媒介,是画家一辈子的功课。

广州日报:有观点认为“中国画就是讲究笔墨,不用太在意形。”这种看法在社会上相当流行,不知道您怎么看?

李东伟:只要进入艺术范畴,就算是抽象画,也是讲究形的。形从表现方式上说是思维方式,就连最讲究墨法的黄宾虹先生也是先讲形,笔墨的精神性正是通过形来体现的。

广州日报:这种观点对形的理解应该就是写实、画得像吧?

李东伟:从传统上看,宋画的特点就是在解决表现物体的本质和生长的规律。宫廷画家范宽的《溪山行旅图》是画终南山,有着独特的形,在地域上跟其他的山不同。而文人画家米友仁表现烟雨江南的《云山图》与《溪山行旅图》里的终南山就不相同,因为各自地域环境不同。宋代绘画,我觉得就是在解决我们所讨论的形的理解与表现。甚至,追溯到唐代,“画圣”吴道子的“吴带当风”所解决的还是形的问题。只不过,演变到宋画所侧重解决的是对结构的认识与表现。在这个过程中,绘画材料的变化也是一个很重要的因素。宋画大部分是绢本,后来宣纸出现,这就促使了绘画在用笔和用墨上的变化。所以,我们现在谈笔墨,应该放在哪个点上讨论,确实值得认真思考。

材料变化是物质上的变化,这是基础。我最关注的是精神与文化——文化底蕴的变化,每个时代对此解释不尽相同。关键的是,中国画在精神上主张天人合一,这是一以贯之的。

广州日报:天人合一?怎么理解?

李东伟:宋代理学的发展推进了对事物的认知与考究。这种思维在中国绘画中就落在了对笔墨的推敲与考究,这似乎是此岸世界的问题。但笔墨之下精神如何体现?笔墨精神性问题的提出,使天人合一成为绘画中的彼岸世界——这才叫精神。

纯粹以达我

广州日报:回到你个人的创作,从早期在全国产生影响的“静观”到后来的“乡村”“海岸线”等不同系列,我觉得是你感知时代的一个视觉变化过程。“静观”属于超现实的一种思路——把传统绘画里的山水和静物这两个样式界限打破了,思考更多集中在绘画样式本身;后来的变化越来越大,视线变成了俯瞰——“乡村”系列“海岸线”系列,有点像无人机的视觉感受,与传统郭熙的“三远法”有明显不一样的视角。

李东伟:上世纪九十年代,从广州美术学院毕业不久,我开始创作“静观”系列。当年,全国的山水画在技法上流行用厚厚的墨来堆积。我想,南方与北方不同——南方到十月份树上的叶子还是绿的,花还是很红,山还是这么郁郁葱葱,丝毫没有萧瑟之感。于是,我就画了一批重彩。

创作“静观”系列时,我认识到一点:当年风靡全国的“现代水墨”实验是把西方一些观念翻译、引进过来就直接套上去用了,对我来说这种方法已经不对了、不能满足了。由此,我开始思考中国人“天人合一”的精神——历史上传统对自然的认识、对微观的认识。基于这个思考,我用青花瓶作为视觉符号,打破了室内、室外的界限,从宏观角度,构成了一个我当年的认识。我还是用宣纸与毛笔来创作,只不过通过笔墨来体现的是新的理念。

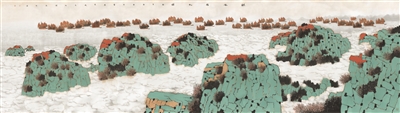

一段时间后,我开始画“乡村”系列的创作,当时的考虑是从传统山水画的角度来体现当下的乡村。

近几年,我又开始了“海岸线”系列的创作。作为一个职业画家,我画过很多的山,从北方到南方。随着年纪的增长,越来越发觉自己对海有一种特别的认识和感情:我可以一整天坐在海边感受着海的变化。我就想能不能把这份生于斯、长于斯的情感在绘画中体现出来?“海岸线”系列就自然出来了。

我的路就是这样一个系列、一个系列地思考过来的。

我一直在强调绘画需要提纯,就是要更纯粹。黄宾虹先生画得那么黑,我们不会觉得脏,反而觉得很干净、透彻。

广州日报:我觉得这一点很重要:不管你用什么方式,绘画不能脏。

李东伟:绘画是洗涤心灵的。只有把杂质洗掉,才能坦然地沟通对话、才有意义。如果与八大山人的画对话,你能看到,他的每一个画面都很纯粹,洗涤得很干净。明末清初的四僧中我觉得他是一个顶峰。相比石涛而言,我觉得渐江更纯粹。 1985年,我在上海博物馆看到一张渐江的作品,觉得干净得不得了。让我站在那里哑口无言。石涛的画,多一点、少一点都没问题,但是,渐江的画多一点会觉得太多了,少一点也不行。这就是境界,是纯粹的目标。

在我的画中,即使很黑的一块,也追求黑得纯、黑得透明。其实我的方法也很简单,无论是国画还是油画,就是没有杂念。一块黑的墨画一棵树,里边不需要那些琐碎的变化。

广州日报:提纯跟简单是不一样的,区别在什么地方?

李东伟:认识不够就会变得简单,这与提纯不一样。一个成熟的艺术家所做的是把那些影响表现的杂质去掉,不然就会越走越俗气。我觉得,写生仅仅是一个记录,真正的创作还是得回到自己心灵的根上,在画面上表现出来的应该是经过思考认识的东西,而不是面对自然所见照搬。

广州日报:入画的标准也在不断地改变,你是如何取舍的?

李东伟:当下,入画的很多对象已经不同了,表现上肯定也有不同了。首先,一个画家必须具备把东西画像的能力;然后,艺术家,要有综合的知识结构;最后,艺术家是一个文化人,传递给人的是一种文化符号、一种文化概念。这才是高度。

广州日报:在你的创作中,就是通过不断的提纯,不断地把杂质去掉来达到文化意义上的升华?

李东伟:提纯让传播更直接,同时让人一看在绘画形象之外还可以得到思考。

白粥咸菜,足矣

广州日报:中国美术家协会中国画艺委会在去年提出要大力弘扬中国画的写意精神。那么,为什么提出这个问题?写意精神到底是什么?通过什么体现?

李东伟:经过多年发展,工笔画在材料、样式以及观念这几方面都有了很大的变化,这些年,国家层面的展览获奖作品基本以工笔为主。而中国画本身的一大特点却是写意精神。现在,确实需要回过头来重新思考,怎么充分体现中国画中毛笔、宣纸的特性。同时,再往前一步:通过毛笔、宣纸怎么体现出东方人的思维方式、思考方法,以及对社会的认识方式。

广州日报:中国画画家都讲究衰年变法,你的计划是?

李东伟:顺其自然吧,自我的知识结构改变是会自然推进创作上的变化的。刻意为变而变是变不了的——没有生命的变会变得更不像自己。黄宾虹先生的成就也不是他提前设定的,是他的知识结构在推动他。其实,我现在也在逐步尝试,也在思考如何推进,怎么发酵?有时,我得走一步退两步来补充,到最后可能就是白粥咸菜,足矣。

李东伟:1961年生,广东汕头人。1988年毕业于广州美术学院。原广东画院创作室主任、国家一级美术师、广东画院专业画家、中国美术家协会会员。