近日,“理——王绍强的维度与艺术”展在何香凝美术馆开幕。本次展览由中央美术学院院长范迪安教授担任学术主持,何香凝美术馆馆长蔡显良教授担任展览总监,北京画院院长,著名策展人吴洪亮担任策展人。

展览展出了广东美术馆馆长王绍强近年创作的60余件作品,呈现了他在艺术家、管理者等多重身份下,对于中外艺术格局和不同艺术语言的判断,以及他基于中国哲学和文化思想体系及其所包含的自然观、历史观开展的跨媒介艺术实践。

据悉,展览将展至11月28日。

文/广州日报全媒体记者 李巧蓉

图/主办方提供

当代水墨与人文地理的交织互构

本次展览是艺术家王绍强关于当代水墨与人文地理的一项研究计划,也是他对传统绘画媒介和图像语言进行创新表达的一次创作实验。

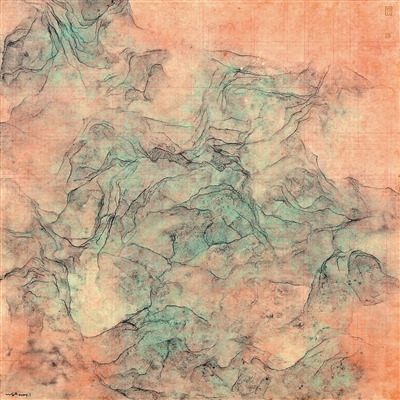

在王绍强这批作品里,有很强的个人符号,纵横的经纬线,似山非山的墨迹,还有散在其中的朱砂红点,星罗棋布在画面之中。他的作品中对地图符号的引用,改变了传统的水墨山水作品中的高远深远,转而将其引向对抽象空间的探索,并尝试将作品主题置于人与自然、生命与大地的关系之中。

2019年8月,王绍强一行去甘肃等地进行了一次人文地理考察,在甘肃的敦煌及张掖等地,亿万年沉积风化形成的彩色山石带给他巨大的震撼。在研究了当地地质博物馆的藏品和文献资料之后,他将这种触动再现于宣纸之上,创作了一批从地理科学角度呈现“心中山水”的作品,星图、方格网、卫星地图标识、水墨材料、山水意象,因此成为了他作品的关键词。

《藏海青雾》《云脉丹霞》等作品就运用了独特的“九宫格”图式,这些网格来源于最古老的中华智慧“河图洛书”。网格与山水的重叠,不仅让观众以“观察者”的身份,从宏观视角俯瞰画中山水,还借此连通了古今,蕴含着王绍强对“古与今”的思考。“希望超越古人‘卧以游之’的逍遥自在,传达一种沧海桑田、世事无常的历史感悟与人生哲思。”王绍强说道。

在中国美术家协会主席,中央美术学院院长范迪安看来,对现实状态的精神超越,是王绍强以水墨问道的初衷。“在水墨弥漫、气韵变幻的作品生成过程中,他的心灵得到慰藉,他的精神找到了栖居之地。他有题名为《云脉丹霞》之作,也有题名为《物换星移》之作,从《云脉丹霞》可见他的山水意象也来自自然之象,但《物换星移》则透露出他超越性的畅想和精神性的表述。”

水墨语言的求新求变

本次展览也呈现出王绍强在构建了较为典型的个人艺术符号的同时,在水墨语言上的不断求新求变。

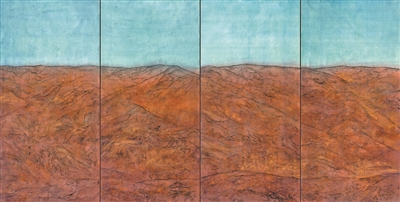

策展人北京画院院长吴洪亮认为,展览呈现了艺术家王绍强近期的创作有两个非常重要的转变:一是构图上的突破,二是色彩方面的变化。在构图上,以《夅》为例,整个作品由四幅方形画面组成。近距离观看,山石的纹理、构造十分清晰,细节耐人寻味。而从远处看,作品从左到右构成了一个连续向下的阶梯,韵律十足,设计意味明显。在色彩上,与之前多以水墨为主、“暗绘”处理的风格不同,新作大量使用了色彩。《千米》和《紫宸》分别以红和蓝为主调,前者在狭长的纸张上塑造出了层层累积的厚重“红山”,后者则是营造出了一派淡雅空蒙之境。

范迪安表示,“他将整体浑然的视像与依稀可辨的肌理构成‘广大’与‘精微’的交融,引发我们向往纯粹的天地精神。”