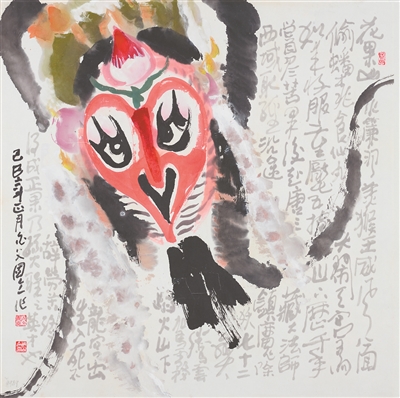

《孙悟空》 1989年 纸本设色

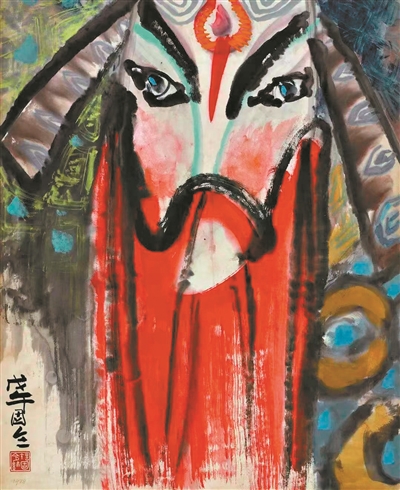

《红髯老生》 1978年 纸本设色 67.8×54.7cm

《花卉系列二》1991年 纸本设色

“别开生面——许固令的艺术之旅”展览于今年7月在广州艺术博物院(广州美术馆)启幕以来,吸引约60万名观众前来参观,单日观展人数峰值更是突破了1.07万人次,引发观展热潮。作为画展的重要延续,《别开生面——许固令的艺术之旅》新书发布会近日举行,对许固令艺术进行了全面解读。

回顾中国戏曲人物画坛,已有林风眠、关良、丁衍庸、韩羽等一批前辈在这条艺术道路之上探索。那么,艺术家许固令在这个领域,是如何从前辈探索的背景中找到属于自己的艺术风貌?

文/广州日报全媒体记者:李巧蓉

图/受访者提供

在广州发表个人第一张脸谱画

许固令是广东籍旅外艺术家代表人物之一。1943年,他出生于“戏剧之乡”广东汕尾。许固令与戏剧的缘分始于童年时期,这种早期的戏剧熏陶为他日后选择的艺术道路埋下了种子。然而,真正将戏剧与艺术创作相结合的契机,则发生于他在广州就读广美附中期间。在这一时期,许固令表现出对传统学院教育的“不适应”,对常规课程提不起兴趣,反而沉迷于跟随研究戏剧的哥哥观看各类戏剧演出。

“广州几乎所有的剧院我们都去过,那几年看了几百场演出,涉及50多个剧种,包括京剧、粤剧、琼剧、汉剧、豫剧、川剧,还有采茶调,潮剧就更不用说了。当然,家乡的白字戏、西秦戏、正字戏,更是非常亲切,让我满心欢喜。”许固令表示。

广泛的观剧经历加深了他对戏剧的理解,更使他能把握不同剧种的艺术特色。这种跨剧种的广泛涉猎,为他日后创作提供了丰富的素材和多元的视角。

值得注意的是,许固令在这一时期已经开始尝试戏剧题材的创作,主要是“边看戏边速写”,记录演员的动作和小品场景。这种即兴速写的训练不仅锻炼了他的观察能力和手头功夫,更重要的是培养了他捕捉戏剧瞬间神韵的能力,为他日后的艺术转型奠定了基础。

“在广美附中,我就画过很多戏剧舞台速写。画脸谱,应该是20世纪60年代末开始,早期的脸谱画还倾向写实。大约在1972年,我在广州的一家报纸上发表了第一张脸谱画,从此开始了对脸谱题材的探索。”

在广州的这段学习经历对许固令影响至深,“我是靠着在广州美术学院附中四年所学习和掌握的艺术功底闯天下的,我对母校充满了感激与深情。”他说道。

融汇中西,开辟脸谱画的新表达

20世纪80年代,许固令从广州移居香港,开启其此后长达20多年的在东南亚诸国,以及日本、美国、加拿大、澳大利亚等30多个国家和地区的游学生涯。

游学中,许固令系统考察了各地艺术。欧洲的古典油画、北美的抽象表现主义、东南亚的装饰艺术,都成为他学习、借鉴的对象。他特别关注两点:一是西方现代艺术的色彩运用,二是不同文化的视觉符号系统。通过将这些元素与戏曲脸谱结合,他逐渐形成了中西交融的绘画风格。

游学历程使他深刻认识到:“无论是画画还是写字,一定要牢牢抓住我们东方文化的根。”这种觉悟让他超越了简单的技法融合,进入文化本体的思考层面。在实践上,他选择戏曲脸谱作为载体极具深意。脸谱既是纯粹的中国传统文化的独特符号,又是抽象表现应用与表达的极好载体。通过这一媒介,他成功地将西方现代艺术的色彩与构成转化为东方语境下的表达。

在接触西方文化的过程中,许固令重新认识了中国文化,他认为,脸谱作为中国传统文化符号,是最古老、最具浪漫主义、最具情绪的。于是,他在脸谱画创作中,将中国书画的写意性、线条美乃至水墨情趣,与西方绘画用色块表达直觉和印象的方式融为一体,得心应手,既传统又现代。

“我从小热爱中国的古典文学、诗词歌赋,特别对元曲钟情。我的脸谱作品和书法作品,几乎一半以上都是有关元曲的。元曲多来自民间,很通俗、很口语化,非常自然。”

2000年前后,许固令定居广州生活创作。

不能被“脸谱”这个概念束缚

在中国近现代绘画史上,戏剧人物画作为一个独特的艺术门类,涌现出一批代表性画家。在这条看似已被前辈大师走过的艺术道路上,许固令以其独特的艺术视角和坚持不懈的探索精神,开创了一条属于自己的艺术道路——从完整的戏剧场景到极简的脸谱表现,从具象写实到抽象提炼,最终形成了其具有鲜明个人风格和社会表达的脸谱艺术。

回到广州后,许固令艺术创作进入新高峰,“我后期的作品,基本都离开舞台了,完全没有了舞台的形象。”

谈及原因,许固令说,“因为我已经画了几十年脸谱,从具象到半具象,到了80岁,我也想跟以前那种表达方式告别,让具象的表达成为过去。在我看来,抽象主义表达情绪更加深刻,更有深度。”

他坦言,自己不能被“脸谱”这个概念束缚。“比如有些作品不是脸谱的概念,只有‘眼睛’,但慢慢可能连眼睛都不要了,完全走向抽象,观众看了能联想到什么就是什么,已经不再纠结它是否对应一个特定的事物。到了这个时候,脸谱的概念就消失了,完全成为我自己的艺术形态。”

在《别开生面——许固令的艺术之旅》一书的作者梁志钦看来,许固令的独特之处在于,他并未停留于舞台表象的再现,而是将脸谱视为“人生如戏”的哲学载体。

“脸谱画成了我对人生百态的一种自然表述方式,一种对于美学观念的追求以及个人情绪的宣泄。”许固令说,“因为人就是从无到有,然后在有无之间徘徊,最后从有到无。我所追求的更高境界,是希望作品能够达到‘无中见有’。”

正如本书策划人赵利平所说,许固令将戏曲、书法、西方抽象艺术熔于一炉,既流露出当代的创作意识,又不失中国传统底色。那些看似“不靠谱”的变形脸谱,实则是将传统文化基因植入当代语境的成功实验与蜕变。他的创作实践为当下艺术探索交出了一份独特的答卷。