“雏凤朝阳·金石拓片鉴赏展”展厅现场。

文/李金亮(广州市书法家协会金石碑帖委员会副主任)

近日,“雏凤朝阳·金石拓片鉴赏展”在广州市书法篆刻海珠基地(海珠区江泰路康泰花苑16号)举行。本次展览由广州市书法家协会指导,广州市海珠区凤阳街道办事处、广州市海珠区书法家协会联合主办,广州市书法家协会金石碑帖委员会与海珠区凤阳街道文化活动中心共同承办,共展出明清以来金石拓片近百幅,展期持续至9月30日。

拓片是以宣纸和墨汁为工具,将金石器物上的文字与纹饰精准“复制”下来的传统技艺。在百年动荡的历史中,中国文物曾饱受战火与流散之痛。在文物实体因战乱、盗窃或自然侵蚀而损毁的背景下,这种以纸墨为媒的古老技艺,以沉默而坚韧的方式,成为延续文明血脉的“复刻档案”。

本次展览的一大亮点,是主办方特别遴选了28件因战乱受损、毁坏或流失海外的文物拓片进行集中展示。这批拓片的价值远不止于技艺本身——它们以最朴素的方式,留存了文物的形貌,传承了文明的灵魂,更无声述说着一段民族屈辱与文脉坚守的历史。

(编者)

金石收藏之学起于北宋赵明诚、李清照等人,中经明末清初傅山等人的推动,至清中阮元提出北碑南帖之论,金石研究遂成显学,南海康有为《广艺舟双楫》出,金石之学势如洪流,浩荡不可阻挡。然而,细究金石之学的发展历史,则多在家国多舛之时,我国无数文化遗存、文物古迹惨遭战乱损毁和列强盗取,以致身首异处难以完璧,不禁让人唏嘘。为让我们不忘记那段屈辱的历史,激励我们奋发自强,我们在《雏凤朝阳·金石拓片鉴赏展》展品中,特选出了28件受战乱损坏或被盗卖到海外的文物拓片,每件拓片的背后都是一段关于国宝的心酸故事,拓片上的斑驳和缺损,是对那段屈辱无声的控诉,而拓片体现的壮丽华美,则不得不让我们深思,这么美好的东西怎么那么轻易地被掠夺!接下来,就让我们怀着忧愤之心,来鉴赏部分展品:

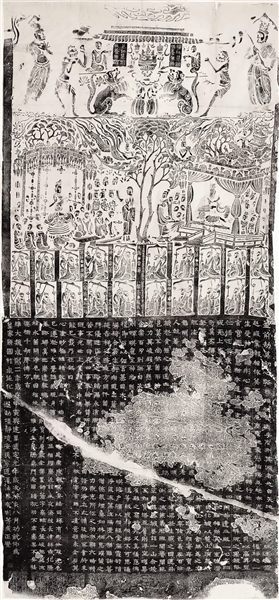

《北魏李道赞五百人造像碑》

此碑高约四米、厚约0.3米,体形硕大。刊刻于北魏永熙二年,至东魏武定元年完成,耗时十年之功,造像巧夺天工,被誉为北朝造像碑之冠。

清末自顾夑光发现后,因为其硕大精美的造型马上受到了各方势力的觊觎,约在1929年,当地军阀将碑打成两段盗运出山,先是辗转到京津地区,流入日本人之手,再由卢芹斋买下辗转到法国,运到法国后,石碑被损坏断成了三段,且部分遗失(后找回了造像部分)。后又卖给美国,现藏于美国大都会博物馆。

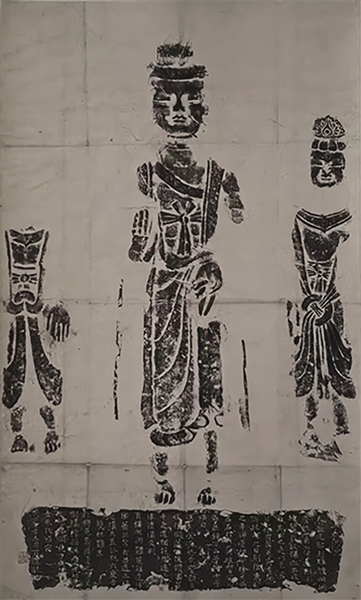

《宋德兴造像背面拓本》

宋德兴造像是早期北魏石雕的“标准器”(可作为风格样式的重要标本)。出土地点不详,被倒卖时间不详,现为日本私人收藏。

此拓本应该是为了出售此石雕而制作出来进行宣传的“产品目录”。所以其拓本罕见。

《李洪演造像》

原石原在河南省新乡市获嘉县法云寺,此像最早见于《金石萃编》《中州金石记》,1927年著录于喜龙仁教授的《5至14世纪中国雕刻》对西方世界进行了介绍,之后被盗运出国,1971年入藏英国维多利亚与阿尔伯特博物馆。

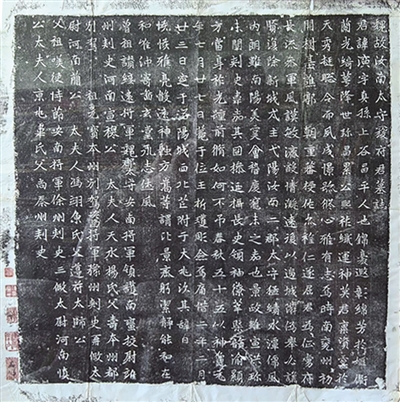

《北魏故寇演墓志》

此石于1918年在河南洛阳城东北拦驾沟北陵出土,曾藏于腾冲李氏,后藏于吴县古物保存会,抗日战争时被日军炸毁。

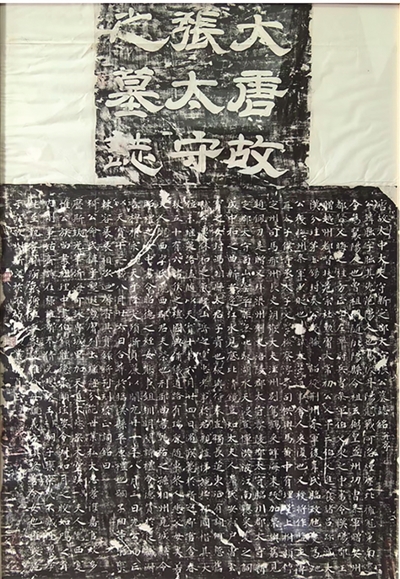

《唐故张朏墓志》

此石与其他九块石志1842年出土于襄阳樊城,内刻唐襄阳张敬之、张庆之等墓志十种。合称《唐襄阳张氏墓志十种》,皆是记述唐代名臣“张柬之”家族成员的传记。《张氏墓志》书法兼虞褚及中晚唐诸体汇于一族世系,诚为墨苑奇葩。康有为《广艺舟双楫》曾对《张氏墓志》有评,为“骨血峻秀”。是不可多得的书法精品,后此石毁于战火。