观潮创始人陈功铭。

观潮创始人陈柏麒。

观潮的电影放映活动。

《拥啊拥ong6 a7 ong6》剧照,该片入围第30届釜山国际电影节。

“盛夏观潮”文化活动。

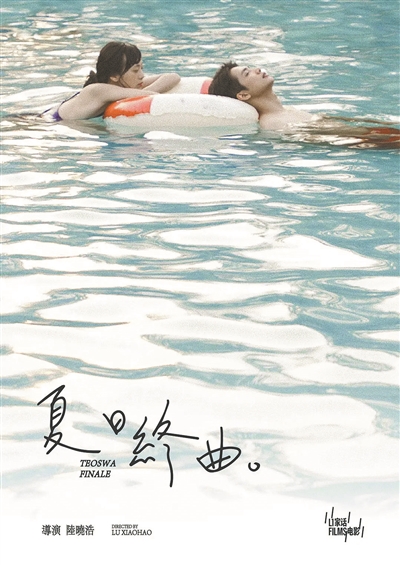

《夏日终曲》海报。

《之后的一周》获“FIRSTFRAME第一帧·年度影像奖评审团特别提及”和“学者场刊最佳影片”荣誉。

文/广州日报全媒体记者吕惠 图/受访者提供

近日,第九届平遥国际电影展入围名单公布,潮语短片《长日留痕》《肉食动物》入围“藏龙·短片”单元。把镜头对准家乡,是近年来潮汕涌起的青年创作浪潮。潮语电影和潮汕影人开始在戛纳国际电影节、柏林国际电影节、FIRST青年影展等国内外各大影展崭露头角。

谈到潮汕电影,很难避开“观潮”。这个非营利的文化组织创立于2015年,通过电影来推广潮汕文化。从第一场潮语电影放映会开始,两位创始人陈柏麒、陈功铭把这个属于潮汕人的影展办到了第十年,也见证、推动着潮语电影的创作。

这两年,英歌舞等潮汕民俗火遍全网,对于这股“潮汕热”,陈柏麒认为是因为潮汕文化中的生命力被看到了,而这种生命力或许正是当下潮语电影创作的母题。

办了十年的地方“电影节”

观潮的发展和潮汕青年电影的创作浪潮紧密相关。创始人陈柏麒和陈功铭早在读高中时便相识,2014年,两人发现市面上有一批潮汕年轻人拍了和他们的家乡紧密相关的影片。这些影片以毕业作品为主,故事中的主角讲着潮汕话,探讨着潮汕青年的人生选择。《鮀·恋》就是这个时期的作品,它讲的是汕头一对青梅竹马的男女分开又重逢的故事,当时引起了很高的关注度,在广东多所高校巡回公映,甚至登上了微博热搜。

并非所有作品都像《鮀·恋》一样火爆,很多作品拍完后,“可能只能在家里的电视机放一放”。本着为创作者提供一块大银幕的想法,2016年春节,大家都返乡相聚的时候,陈功铭和陈柏麒策划了第一届观潮的放映活动。“开始会担心没有人来,但是第一次放映来的人就超乎了我们的想象。”陈功铭记得,当时来的观众大部分都是年轻人,他们期待看到关于潮汕的新的表达。“有些观众非常期待在家乡有一个电影节,当时我们是不知天高地厚地把自己叫电影节,他们会觉得这里有个电影节就来看了。”从第一届开始,观潮就收获了众多创作者和观众的支持。

每年春节期间的放映,成了观潮的固定活动,到现在已经第十年。陈功铭和陈柏麒不断去寻找潮汕影片和影人,向他们邀片放映,并请创作者本人过来分享。青年导演陆晓浩就是这样被他们找到,他的毕业作品《之后的一周》曾在2022年入围FIRST长片主竞赛单元,并获得“FIRSTFRAME第一帧·年度影像奖评审团特别提及”和“学者场刊最佳影片”荣誉。但在入围FIRST之前,陈功铭就已经“不知道从哪里找到了预告片”,邀请陆晓浩带着《之后的一周》去观潮。十年下来,观潮已经形成了一个电影资料库,里面共收录了一百余部潮汕影片。

从表面上看,观潮是分享潮汕电影,把潮汕创作者联结在一起的平台,但在背后陈柏麒、陈功铭对于他们看好的创作者总是有力出力,帮电影创作者拉赞助、做发行、招募演员……2023年,为了能够推动更多的本地创作,他们开办了第一届“盛夏观潮”电影工作坊,这次的工作坊不仅请来了多位电影人当导师,还请来了香港导演严浩,他带着曾获香港电影金像奖最佳影片、最佳导演的电影《似水流年》来分享。“这些年沉淀下来,我们不敢说他们的成功到底跟我们有多大的关系,但不知不觉中,大家形成了一种集体的信心和共同创作的氛围。”陈柏麒说。

低成本制作闯入海内外影展

近年来,越来越多的潮汕影人在海内外电影节崭露头角。2024年,蓝灿昭导演的《夏日句点》入围第74届柏林国际电影节,并获得新生代儿童单元评审团最佳短片奖,而在2023年,他的另一部短片《夏至前天》入围第76届戛纳国际电影节。2024年,陈坚杭导演的《拥啊拥ong6 a7 ong6》获得2024年香港Eye Catcher Global(ECG)产业放映亚洲之光新导演奖,同时这部片子入围了近日开幕的第30届釜山国际电影节。毕业作品《之后的一周》入围FIRST并获奖后,陆晓浩的新作《夏日终曲》获得了2025年香港ECG亚洲新导演大奖。

除了陆晓浩之外,蓝灿昭、陈坚杭等也都是与观潮建立联系的青年导演。2017年,观潮把蓝灿昭请来参加了新春影展期间的创作者沙龙活动。陈功铭记得,蓝灿昭当时一个人在广州拍了不少作品,入围了上百个电影节,“一个潮州青年用一种低成本的创作方式,能够触达世界这么多观众”。在那次分享会上,蓝灿昭说自己的目标是30岁之前进“三大”(电影节)。“最后他真的做到了。”

陈柏麒担任了《拥啊拥ong6 a7 ong6》和《夏日终曲》这两部电影的制片人。ECG的奖项连续两次颁给潮汕影片,他觉得这代表着潮汕影人的制作水准“更上得了台面”。“以前我们更多的就是互相鼓励,你的作品多好也不见得。(这个奖)不是说多重要的奖,透露出来的是大家越来越专业化。”

潮语电影的制作方式通常比较“野”,制作成本非常低,用的很多都是素人演员。陆晓浩拍摄《之后的一周》之前从来没有拍过电影,拍摄费用是一同完成毕业作品的同学每人5000元凑出来的,最后的成本在7万元左右。《拥啊拥ong6 a7 ong6》的制作成本同样非常低,这部作品讲的是上世纪侨民的离散,在越南拍摄的时候,因为没钱租房,大家不得不挤在四间房子里,“有些伙伴直接趴地上睡”。陈柏麒说,当时大家拧成一股绳,“拼了命地想做出好东西”。去年拿到ECG的奖之后有10万港元的奖金,他们用这个钱去北京把影片的声音重新做了一遍,这才去报了釜山国际电影节。釜山国际电影节于9月17日开幕,这部电影会有3场放映,他们也将获得进一步的后期制作服务支持。

在潮汕电影闯入海内外电影节的同时,“观潮”作为地方影展也开始走向海外。今年3月,观潮协办了第一届新加坡潮州电影展。这次影展在新加坡国立美术馆举办,放映的那一天,现场有几百人,展馆已经全部坐满,还有观众坐在楼梯上。这次的放映虽然只有一天,但陈柏麒在现场感受的氛围是真挚、投入的。“大家乡里乡亲聚到一起去,一起享受一件事情,特别单纯。”

新加坡是观潮影展“出海”的第一站。今年恰逢中泰建交50周年,12月,观潮会在两国联合举办影展,泰国驻广州领事馆将为此提供支持。陈柏麒也正在沟通和柬埔寨合作办影展的可能性,在他们的构想里,观潮未来可以每年都和一个东南亚国家合作,邀请对方的电影人来到潮汕,也带着作品去分享。

为什么要关注潮语电影

这两年,英歌舞等潮汕民俗火遍全网,对于这股“潮汕热”,陈柏麒认为是因为潮汕文化中的生命力被看到了,而这种生命力或许正是当下潮语电影创作的母题。潮汕人身上的生命力和松弛感是同时存在的,这构成了影片的核心气质:潮汕人总是很在乎某样东西,但又对它抓得没那么紧。

“潮汕电影是有潜力的、正萌芽的。”广州美术学院跨媒体艺术学院教授霍胜侠曾做过潮汕电影的相关研究。她认为,近年来涌现了很多“回到地方”尤其是“回到南方”的电影,比如成都的《宇宙探索编辑部》、重庆的《少年的你》,其中潮汕电影是其中一股值得关注的新生力量。过往,粤东西北地区的文化相对沉寂,潮汕电影的出现为广东电影带来了新的面貌,潮汕的年轻创作者也让潮汕叙事焕发了新的生命力。

霍胜侠认为,潮汕电影独特的地方在于它的流动性。“潮汕地区有庞大的海外移民群体,却长期在中国影像中处于缺席的状态,直至近年,在潮汕青年电影中才萌发了一些新突破。在地方性电影普遍崛起的情况下,潮汕电影把地方和世界之间进行联系,这个视野我觉得是它很重要的价值所在。”

潮语电影制作更加专业化,但面临新的问题。陈柏麒认为,在近两年收回来的影片中基本上都在放大潮汕文化的特点,但它们呈现的内容可能是失真的。“很多创作者不一定生活在潮汕,(他们的作品)遇到的问题就是生活感的缺失。”