1938年在广州从事抗日救亡活动的文化人合影:前排(左起)为茅盾、夏衍、廖承志,后排(左起)为潘汉年、汪馥泉、郁风、叶文津、司徒慧敏。

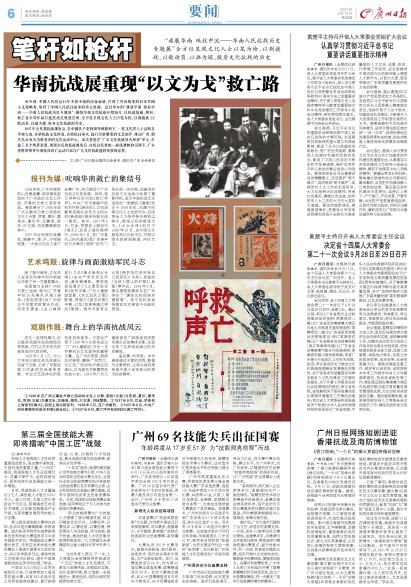

1937年8月,巴金、茅盾在上海创刊《烽火》,后因上海沦陷停刊。1938年5月,在广州复刊。

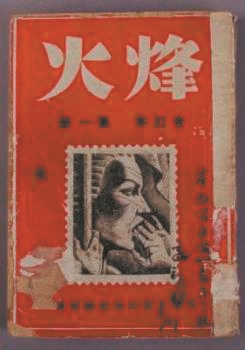

1937年8月,中共广州市委编印的机关刊物《游击队》。

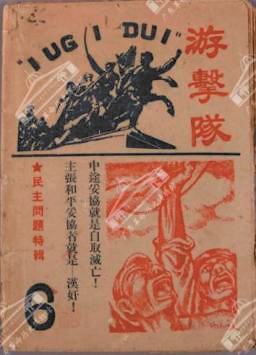

1937年8月,救亡呼声社创刊的《救亡呼声》。

80年前,中国人民经过14年不屈不挠的浴血奋战,打败了穷凶极恶的日本军国主义侵略者,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。近日举办的“旗展华南 砥柱中流——华南人民抗战历史专题展”,围绕华南文化抗战介绍短片,以抗战版画、期刊、救亡音乐等作品打造沉浸式观展空间,全方位呈现文化人士以笔为枪、以剧援战、以歌动员、以画为媒,投身文化抗战的历史。

1937年全民族抗战爆发后,在中国共产党的领导和影响下,一批文化界人士活跃在华南大地,开辟抗战文化阵地,点燃抗日烽火,进行空前繁荣的文艺创作,推动广州、韶关先后成为当时著名的文化活动中心。本次展览在“广东文化抗战如火如荼”单元,打造了多个场景装置,展现全民族抗战爆发后,在抗日民族统一战线旗帜的引领下,广东党组织领导华南抗日救亡运动兴起与广东文化抗战蓬勃发展的过程。

文、图/广州日报全媒体记者黄岚 通讯员广东省档案馆

报刊为媒:吹响华南救亡的集结号

1938年初,广州作家欧阳山及唐凌鹰、胡沥等发起组织了广州战时文艺工作团,开展抗日救亡宣传活动。展览展示了1938年在广州从事抗日救亡活动的文化人合影,茅盾、夏衍、廖承志、潘汉年、汪馥泉、郁风、叶文津、司徒慧敏都在其中。

1937年全民族抗战爆发,随着平、津、沪、宁相继陷落,一大批文化名人南下会集广州,有力推动了广州抗战文化的发展。其间,救亡呼声社创刊的《救亡呼声》、中共广州市委编印的机关刊物《游击队》、以抗战教育实践社成员为主创办的《新战线》等多份报刊逐一亮相。其中,1937年8月,巴金、茅盾在上海创刊《烽火》,后因上海沦陷停刊,1938年5月,在广州复刊。《抗先通讯》是广东青年抗日先锋队(简称“抗先”)创办的一份刊物,在韶关的抗战文化运动中发挥了重要作用,成为华南抗战文化运动的一面旗帜。《晨报》创办于1939年初,由潘中时等文化人士注册开办,后因资金人力条件转由梁若尘续办,报纸以经济报道为主。《大众生活》创刊于1939年12月,由中国文化服务曲江分会主办,刊物以综合性新闻报道、评论为主。

艺术鸣鼓:旋律与画面激励军民斗志

除了报刊宣传,文化名人在音乐和美术创作领域也开辟了另一方重要舞台。

冼星海为支持广州抗日救亡运动,特为《广东青年抗日先锋队队歌》谱曲。《奋起救国》由广州培正中学教师陈黄光作词,何安东谱曲。《良口烽烟曲》(又名《粤北胜利大合唱》)由共产党员何芷作词,黄友棣谱曲。展览现场还展示了《义勇军进行曲》创作手稿、广州儿童剧团团歌、《东江纵队之歌》歌谱、贺绿汀《游击队歌》手稿,以及《民族英雄江祥凤》歌谱。美术方面有古元的《拥护咱们老百姓自己的军队》(木刻)、彦涵的《当敌人搜山的时候》(版画)等作品。1938年2月,著名漫画家廖冰兄在广州举办了“廖冰兄抗战连环漫画展”。其中的抗战宣传画在本次展览中也能欣赏到。

戏剧作戟:舞台上的华南抗战风云

在这一系列档案中,抗日题材戏剧作品的涌现同样亮眼,它们以艺术形式积极回应时代的召唤。

1932年5月1日,中山大学抗日剧社成员在演出后留下合影,记录了早期戏剧工作者的抗战宣传身影。专业文艺团体也积极投身抗战宣传。中国共产党于1937年9月领导成立了广州儿童剧团,作为一支专事抗日文艺宣传的重要力量。在广州沦陷前,剧团及时转移,辗转广东西江、北江及广西多地开展巡回演出,以戏剧艺术鼓舞军民抗战斗志。1940年广州儿童剧团在广西桂南完成慰问演出后的集体合影,生动记录了这段流动演出的历史瞬间。

鉴往事,知来者。本次展览通过丰富的实物、影像与文献资料,让观众深切感受到中国人民孕育出的伟大抗战精神。