周其星分享《我在海岛当老师》一书创作初衷。

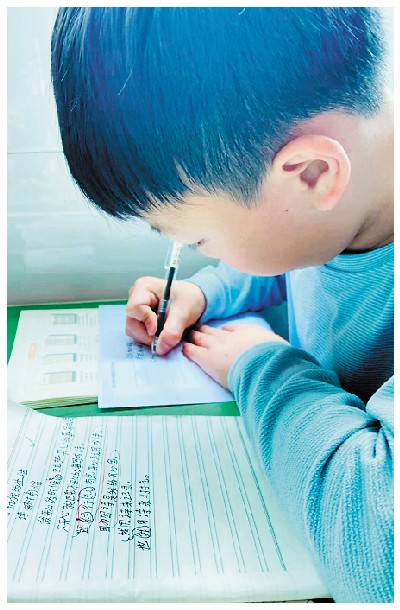

海岛孩子在写诗。

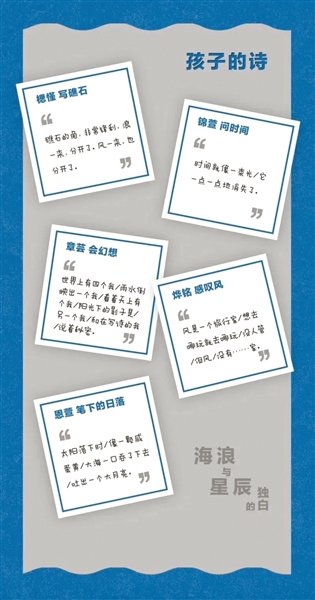

孩子们写的诗清澈又充满想象力。

汕头南澳岛的海风裹挟着咸腥气息,周其星站在后宅镇中心小学的讲台上,面对着一群眼睛亮晶晶的孩子。三年前,这位来自深圳实验学校的语文名师决定背起行囊,开启一场跨越山海的支教之旅。

“如果你从我的岛上经过/请一定一定穿过澳呖隧道/去拜访那海上的风车/那是我的锚/也是我的桨……”近日,在2025年南国书香节汕头分会场开幕式上,一群来自南澳岛的孩子动情吟唱,将这首《如果你从我的岛上经过》献给他们的诗歌启蒙老师——周其星。

2022年,作为深圳首批派驻汕头的315名支教教师之一,周其星登上了这座常住人口不足7万的海岛。在一年支教时间里,他用诗歌点亮孩子们的心灵,让文学成为连接山海的精神桥梁。近日,记者走近这位诗人,聆听他如何用文学唤醒渔村课堂,以诗歌为舟,载着孩子驶向逐梦的星辰大海。

文/广州日报全媒体记者陈家源

图/受访者提供

一次跨越山海的奔赴

“我是带着‘以我自己的绵薄之力,作出一点点改变’的期许踏上南澳岛的。”谈及支教初心,周其星的回答简单而真挚。2006年从安徽乡镇学校转至深圳任教前,他已有十二年乡村从教经历。“乡村教育是我人生的底色,我总想为它做些什么。”

支教前,一部名为《诗的童话》的公益短片中,“用诗歌改变一座海岛”的浪漫故事深深触动了他。当得知深圳对口帮扶汕头需要支教教师时,他毫不犹豫报了名:“我想把诗歌种进乡村孩子心间。”

然而,现实却远比他想象的严峻。初到南澳县后宅镇中心小学,眼前的景象令他忧心:学校图书角的书籍陈旧破损,封面被阳光晒得脱皮,字迹模糊;岛上的书店和图书馆门庭冷落;孩子们朗读拖沓、理解力弱、写作词穷、阅读积累匮乏。

“鸟因有翅膀而能飞行,孩子们有书才能飞翔。”周其星深感,阅读绝非“学校带着孩子读书”这么简单,而要靠整个南澳岛的力量。于是,周其星立刻行动起来。他一边“外联”:联系深圳出版社、公益组织和热心人士,为班级输送大量优质童书,设立温馨的班级读书角;与南澳县图书馆联动,策划趣味阅读活动,吸引孩子走进图书馆。一边“内拓”:在班级推行每日朗读、读书分享会,把“要我读”变成“我要读”。

除了“动起来”,周其星还不忘“沉下心”,探索乡村教师的育人之道。在他看来,支教老师不仅需要保有童心和好奇心,与孩子“打成一片”,还应该具备扎实的专业素养,更要善于沟通,与同事、领导、家长建立信任,形成合力。“我不断阐述我们的想法、正在做的事和效果,只有反复沟通,才能获得理解与支持。”

“正如《小王子》书中说道,你花费在玫瑰花上的时间,使它变得独一无二。”周其星坚信,“当你有心栽种时,便能得到想要的收获。”

一首点亮海岛的童诗

面对当地的现状,周其星选择用最柔软也最有力的方式破局——诗歌。因为他认为诗歌是映照孩子内心的镜子。

在探索前行中,周其星将诗歌自然“编织”进孩子们的生活:每周坚持读诗、抄诗,培养语感;从仿写经典句式开始,逐步鼓励自由创作;定期举办诗歌朗诵会,优秀作品甚至登上全校晨会舞台。

渐渐地,写诗已经变成了孩子们的一种习惯。周其星惊喜地发现,孩子们甚至在课后托管班时询问老师是否可以写诗。很快,孩子们便展现出惊人的创造力——他们用“诗人之眼”重新打量身边的世界:壮丽的日落、切分海浪的礁石、染白歌声的浓雾、吹得人寸步难行的风……周其星特别珍视孩子们这份天性,他反对老师对孩子诗歌的过度修改:“自然、虔诚、质朴,这才是最难达到的。”

学生恩萱写下自己眼中的日落:太阳落下时/像一颗咸蛋黄/大海一口吞了下去/吐出一个大月亮。最让周其星感动的是学生小树。这个考试从未超过30分的孩子,在诗歌本上写下:“我开心的时候写诗/不开心的时候也写诗/用诗记录/也用诗抵抗”。

“我们不能因为一个孩子在学习方面受阻,就给他贴上标签。”如何做好乡村教育,周其星有着自己的思考:“沉默的礁石,也能蜕变为舞动星光的诗人。孩子们缺乏一个有力量的支柱,我们就帮他找到一根‘定海神针’。”而诗歌,或许就是那根改变孩子一生的“定海神针”。周其星默默期许,“每个孩子都可以在自己的岛屿上找到通往世界的桥,我希望诗歌是那座桥梁。”

一场乡村教育的探索

教育的美好,不仅在于知识的传授,更在于生命的彼此照亮。“海岛经历反而让我被反哺、被滋养。”在周其星看来,教育帮扶不仅是资源输送,更是理念交融与精神共鸣。“支教不是居高临下的拯救,而是平等对话的开始。”

个人的力量有限,但“星”火可以燎原。支教期间,周其星积极引入深圳优质教育资源,邀请名师登岛授课,推动深圳实验学校与后宅镇中心小学结成“教育共同体”,首次组织南澳50多名教师赴深圳学习交流。

“深汕教育帮扶的成效,得益于两地党委、政府的坚强领导,以及教育部门、学校和每一位参与者的协同努力。”周其星说,“如果其中任何一人保守或退缩,事情都难成。”

如今,诗歌和文学的“种子”已在海岛“生根发芽”。周其星支教结束后,学生们依然坚持写诗。更令人欣慰的是,“星屿诗坊”阅读品牌也已在南澳全县校园铺开,让诗意持续浸润海岛。

“南澳岛并非只由石头或者树木组成,许多石头堆积成山、许多树木装饰这座山、许多人来到这座岛……是由所有人和物共同构成的一座生机勃勃的岛屿,这些都为诗歌创作提供养分。”周其星坚信,“吹着海风听着海浪长大的孩子,一定能够写出透明清澈充满想象力的诗句。”

今年初,周其星将支教点滴凝结成《我在海岛当老师》一书。谈到写书的初衷,他说:“这本书中,读者能够看到所谓的名师也有无奈、彷徨、失落和困惑的时候。希望能给年轻教师传递一种积极的力量——面对困境,我应该如何破局和建设?如何推进并且取得理想中的效果?我相信这将不仅让大家感动,而且能够鼓舞人心,这些经验可以复制和借鉴。”

离开海岛两年以后,周其星带着深圳的学生重回南澳岛,跟以前班级的学生手拉手结对,在海边读诗写诗,现场创作诗。而他所支教的班级,也有深圳南山的优秀教师正在接力执教。深汕两地跨越山海的真诚协作,浓缩在这小小的班级里。

跨越山海的支教不仅是一场教育的奔赴,更是一次生命的相互滋养。正如周其星所说:“所有为深汕发展付出热情与智慧的人,都在谱写动人的诗歌。”