片麻岩标本

俯瞰希望矿床所在的741矿区

采于凡口的铅锌矿

当年粤北找铀矿的情形

莲花山古采石场

增城白水寨瀑布 广州日报全媒体记者 乔军伟摄

万山朝王国家石漠公园的喀斯特地貌

读懂广州第一八〇期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/许芳、柳剑能

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 刘幸

图/广州日报全媒体记者 骆昌威 通讯员 林荫、叶晓冬、王凡路、杨孝、黄智、潘冰、温晓莹、金宏铀业(除署名外)

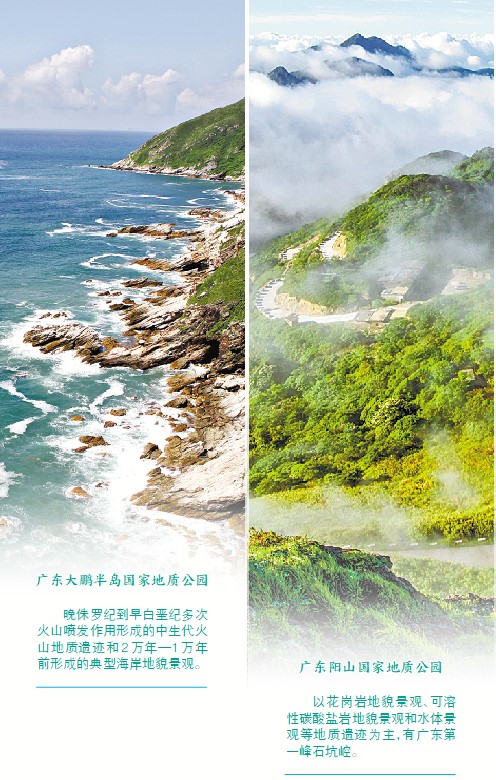

何以广东?在地质演变的漫长岁月中,广东大地历经沧桑巨变。广东这片大地曾经是一片汪洋,大约4亿年前海水东退,陆地大范围出现。此后又经历多次海陆变迁,至7万多年前,随着湛江湖光岩火山最后一次喷发,广东终于形成如今的地理格局,一代代广东人依托大地的馈赠,建设美丽家园,积淀下厚重的岭南文化。

沧桑巨变 由海到陆

广东大地曾是汪洋 4亿年前出现大范围陆地

广东,陆地面积约18万平方公里,东西跨度约800千米,南北跨度约600千米。如此广袤的广东是怎样诞生的呢?

“广东的成长故事得从18亿年前讲起。”广东省地质调查研究院正高级工程师李宏卫娓娓道来,虽然那时广东所在还是一片汪洋大海,但广东今日最古老的岩石地层已经出现。今天的人们依然还能见到这些最老的岩石。“这块片麻岩标本,采自广州市区到增城一带的山上,距今有18亿年—6亿年的历史,是古洋成陆后保留下来的印记。”李宏卫给记者展示了这样一块岩石。他说,在两广交界的云开大山以及粤赣交界的兴宁至梅县沿线,这类岩石的分布更有代表性,粤西的称为云开岩群,粤东北的称为桃溪岩组。地质学者的测定显示,云开岩群可追溯至14亿年—10亿年前,桃溪岩组可追溯到15亿年前。它们犹如“基石”,撑起了最初的南粤。

距今4亿年前,加里东运动将广东所在的板块抬升为陆地,广东大范围出现陆地,地势“东南高、西北低”。

中国四大名砚之肇庆端砚就发源于此时,它的原始母岩形成于4亿年前,是滨浅海沉积环境的产物,后期经过物质聚集、深埋成岩、褶皱隆起变质、表生成岩四个阶段,不同成分以及形成过程中地质条件的差异造就了不同品种的砚石。

在漫长的岁月中,地壳构造运动和气候变化让广东多次海进海退,陆地的热带性古植物生长茂盛,这一时期也成为广东重要的成煤时期。

距今2.9亿年左右,由西向东的大海侵覆盖了华南地区绝大部分,之后广东长期都是浅海环境。这片浅海以碳酸盐沉积为主,也为今天广东粤西以及粤西北的喀斯特地貌准备了原材料。

2亿年前地势转为西高东低 南岭长高河源变海

距今2.5亿年—2亿年期间,伴随印支造山运动,华南板块与华北板块撞了个满怀,广东全境转化为大陆。广东总体地势转变为西—西北部高,而东—东南部低。

在广东北边,历经陆海反复争夺的南岭一带,在此次运动中地壳大幅度长高。再历经漫长岁月,终成崇山峻岭,后变为华中和华南的地理分界线。

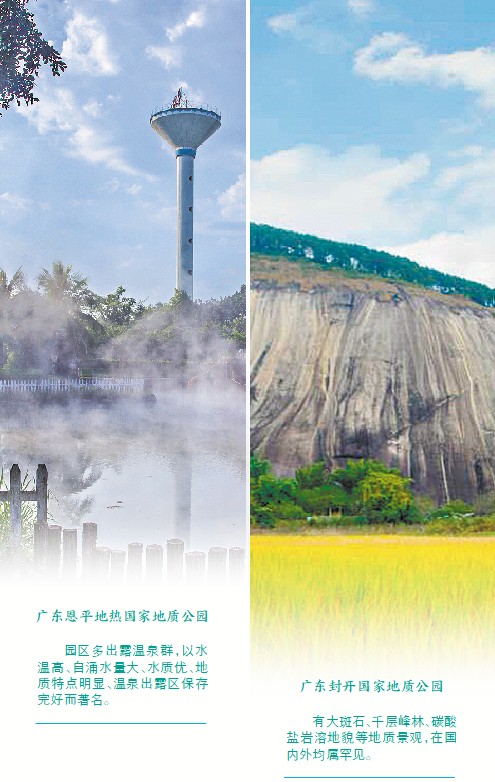

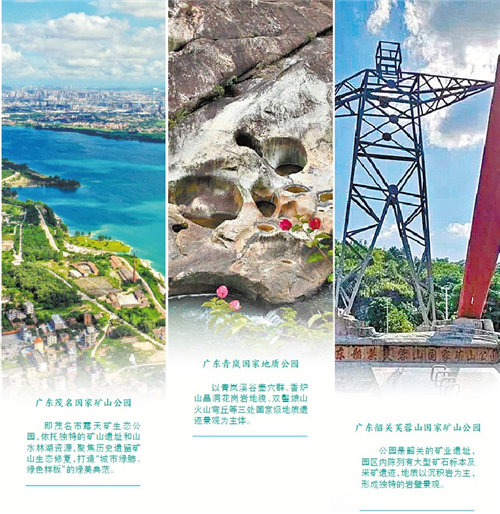

广东的西—西北部的海域消失。海退后,连州、阳山一带以碳酸盐为主的沉积物历经雨水洗礼,又经过大自然的长期雕刻,形成今日绝美的英西峰林、连州地下河、广东连南万山朝王国家石漠公园等喀斯特地貌奇景。

河源—梅州一带发生大规模断陷,成为海湾,海水自东南沿海入侵,粤东海盆发育。今年5月,河源传来发现菊石化石的消息,一位“90后”大学生巡山时发现一枚直径约10厘米的菊石化石。这不是河源第一次发现菊石化石,早在1996年就曾经有过发现。在距今1.9亿年前的侏罗纪时代,菊石是生活在海洋中的无脊椎软体动物,这证明距今约2亿年前,河源地区是一片生机勃勃的浅海。

燕山运动带来丰富矿产 广东曾是恐龙的乐园

距今2亿年至6600万年期间,古太平洋板块向欧亚大陆俯冲,燕山运动出现了,广东所在陆地大面积抬升,一系列北东向山脉蜿蜒全境。

岩石挤压发生褶皱,地壳升温产生大量岩浆,形成花岗岩。在粤港澳大湾区范围内,花岗岩广泛分布,面积占大湾区的1/3。今天,在有“粤岳”之称的罗浮山,其花岗岩正是形成于燕山运动时期。著名的丹霞山以及广州人熟悉的番禺莲花山的红色砂岩都是源自这次构造运动。

剧烈的岩浆作用给广东带来丰富的资源。许多内生金属矿藏在此期间形成。调查显示,至2023年底,广东已发现有南岭、武夷、桂东—粤西等3条重要的成矿带,共有151种矿产,其中69种矿产的储量位居全国前十,包括稀土、油页岩、高岭土、银、硫铁矿、铅、锌、钨等。这些矿产多数是在燕山运动爆发的1.5亿年内形成的。

燕山运动期间,粤中、粤北等地此前的浅海、滨海,变为内陆的多个山间盆地。

三水盆地就是其中之一。三水盆地北至清远,南至佛山南海九江,西至肇庆高要广利,东至广州的黄埔港。当时这里是一个动物乐园,海、陆、空均有动物。今人从化石得知,三水盆地那时至少生活有鱼类、蛙类、龟鳖类、鳄类、蜥蜴类、恐龙类、鸟类、哺乳类等脊椎动物,以及腹足类、昆虫等无脊椎动物。单单恐龙就有鸭嘴龙类、肉食龙类、角龙类等五六种,共20多个门类。专家认为:“这些化石不仅在我国是独一无二的,在世界上也是屈指可数。”

恐龙不仅是三水盆地的“主人”,也是遍及全广东的“居民”。山间盆地生长着苏铁杉、坚叶杉、短叶杉等植物,成为各色各样恐龙的栖息地。今天,广东南雄、河源、惠州、深圳、佛山、肇庆等地皆出土有恐龙蛋。广州当时也是恐龙乐园,早在1976年,在广州钢铁厂的工地上就发现了一窝恐龙蛋化石,后来在多处都有发现,留下广州曾经有“恐龙出没”的证据。

喜山运动促成三江入粤 广东山体水系格局初定

6600万年以来,喜山运动出现了。亚欧板块与印度洋—澳大利亚板块碰撞挤压,青藏高原隆起,在距今约2300万年前就升到4000米左右,成为中华水塔,地球的“第三极”诞生了,中国形成“西高东低”的3级地形。中国大河开始向东流,长江诞生。

与此同时,古珠江水系也逐渐发育和形成,“西江”是在距今2000万年前走出云贵高原,来到珠江三角洲,与北江、东江汇合。地质研究发现,珠江水系中,东江形成最早,北江次之,西江最晚形成。广东今日的山水格局,至此大致奠定。

山海相拥 天造人设

历经5个阶段起伏 珠江三角洲平原发育而成

在不同地质历史时期,珠江三角洲地面有的抬升、有的下陷,形成了棋盘状高低不平的“地基”。断裂带处土壤岩石松散,河流形成河道,进而影响了珠江三角洲的形成发育。

据《岭南地质地貌》一书介绍,三角洲平原的发育过程历经5个阶段:

距今15万年之前是第一阶段,珠江三角洲地势总体较高,几乎没有沉积物的可容空间,珠江水系携带的泥沙基本全部直接进入南海。

距今15万年—13万年是第二阶段,其间,青藏高原又一次发生较明显隆升,中国东部海岸带则发生沉降,珠江水系沉积物开始在三角洲地区停留保存。此时海平面较低,海水未到达珠江三角洲。

距今13万年—8万年是第三阶段,全球气候变暖,冰川融化,海平面大幅上升,海水入侵珠江三角洲地区,同期的季风降水增加,河口区的淡水入流量也大幅增加,受海陆共同作用,珠江水系携带的泥沙开始大量在河口区淤积。

距今大约8万年前是第四阶段,全球气候变冷,海平面降低,珠江三角洲发生海退,早期的沉积物经历了长期的风化剥蚀作用,形成黏土层。

距今1.17万年以来是第五个阶段。这个阶段也被称为冰后期,全球气候再次变暖,冰川融化,海平面快速上升,珠江三角洲再次被入侵的海水淹没。入侵最严重出现在距今2500年左右,此时的海水高潮线大体位于鹤山古劳—佛山澜石—广州七星岗—黄埔一线。1937年,中山大学教授吴尚时发现位于广州海珠区的七星岗古海遗迹,证实距今6000年前,南海古海岸线深入内陆达100公里,打破世界古海岸线退缩宽度纪录。

正如清代《顺德县志》所言:“昔者五岭以南皆大海耳,渐为洲岛,渐为乡井,民亦繁焉。”人类活动的干预加速了珠三角平原的变化。距今2000年起,珠江三角洲地区人口剧增,人类活动深刻影响了珠江三角洲的发展速度和方向。专家认为,如果没有人类活动的干预,按照平均每年约0.36平方千米的自然发展速率,珠江三角洲平原的面积可能仅有当前的三分之一。

秦汉时期,今珠三角地区的大部分地域仍然是一片大海,珠江口呈倒U字形,海水一直冲到越秀山脚下。之后珠江三角洲加速造陆,唐初的造陆速度(1.78平方公里—2.41平方公里/年)是秦汉时期的3~5倍。珠江口海面的沙洲开始增多。至宋初,五桂山群岛(中山境内)还是一个入海口中间的岛屿。但整个宋代,西江冲积平原往东南方向推移,入海口逐渐往南推移,五桂山群岛逐渐合并,并与中山南头镇、江门三江镇等地形成陆地。至清末,五桂山群岛基本上消失形成了陆地。

明末,珠三角西部海岸线抵达中山一带,清末则推向今珠海斗门一带。明代,广州海岸线还在今沙湾附近,清末已抵达南沙一带。

随着人类活动以及围海造田,珠三角的陆地面积不断增加,珠江八门中,最年轻的鸡啼门就是在20世纪50年代末白藤堵海防咸工程中因江水改道而成。

如今,珠江三角洲还在继续发展。

广东火山七万多年前最后喷发 孕育出最年轻的石头

翻山覆海、沧海桑田,在这样的巨变中往往有强烈的火山爆发,广东大地上,广州大尖山一带、佛山西樵山、湛江湖光岩均是古火山口遗迹,其中湛江湖光岩尤其有名。

湖光岩形成于16万年—14万年前,由双火山口湖与火山岩垣组成,是罕见、典型的玛珥火山地质遗迹(一种成因独特的火山口湖)。7万多年前,湖光岩火山最后一次喷发,孕育出广东最年轻的石头。

大地不再咆哮,广东终于长成如今的模样。约18万平方公里的大地上,“一山(南岭)一海(南海)一纽带(珠江)”勾勒出广东的地理格局:东西走向的南岭山脉横亘于北,矗立着1902米的广东第一峰石坑崆,面朝着波涛汹涌的南海;三江入粤、八门出海,江水犹如纽带,串联起中部平坦的珠三角平原与粤东西北的山地丘陵,四大名山点缀其间。山海间,广东既成。处于北回归线两侧的广东郁郁葱葱,是中国生物多样性最丰富的省份之一。

宝藏资源 矿产丰富

汉初开采粤西石菉铜矿 苏东坡留下炼铜诗句

铜矿成为古人冶炼的主要矿产。公元前111年,汉武帝统一岭南。就在同一年,汉武帝在粤西设立高凉县(今阳江一带)。之所以如此,或与高凉县多出铜有关。在那个年代,炼铜不仅是生产力发展水平的重要标志,更是铸币的首要矿产。

那铜矿具体在何处呢?1976年,考古人员在阳春岗美镇岗北村发现一块青铜锭和一件扇形青铜钺,铜锭的年代为战国或汉代。3年后,考古人员又在阳春马水镇蟹地岭出土一个南朝铜鼓,径达1.18米,身高0.7米,制作相当精良,为今人寻找古代冶铜遗址提供了实物依据。果然,1982年,当地文物普查队队员在阳春马水镇发现了石菉铜矿的蟹地岭采铜冶炼遗址,在面积达1.5平方公里的土地上,炉渣遍地,厚达0.2米至12米。这证明粤西阳江的石菉是古代广东重要的产铜地区之一。

除了粤西的石菉铜矿,到了宋代,韶关南边产铜的岑水铜场(今大宝山矿)成为大型炼铜铸币厂,留下东南“铜课最盛之处,曰韶州岑水场,曰潭州永兴场,曰信州铅山场,号三大场”之说。北宋绍圣年间,苏东坡被贬岭南,途经韶州时,夜宿月华寺。他望着远处高山上的熊熊烈火,写下了《月华寺》一诗,留下“结土融石为铜山”“暮施百镒朝千锾”等诗句,道尽了劳动人民开采铜矿的繁忙与艰辛。

更令人称奇的是,历经千年的开采,石菉铜矿、大宝山矿依然大放异彩。石菉铜矿1976年正式投产,机器轰鸣声直至21世纪初。而在大宝山矿区,1958年—1961年间,勘探发现大宝山矿不仅含铜矿,还探明有铁、钼、铅、锌等多金属矿产。开采至今,大宝山仍然是广东的一大宝藏。

宋代凡口开采炼银 现年产13万吨铅锌金属

石菉铜矿、大宝山矿这种千年不间断劳作的场景,同样发生在韶关市仁化县北边的凡口铅锌矿中。8月下旬,记者来到丹霞山北侧不远处的中金岭南凡口铅锌矿区。

与大宝山开采铜矿不同,千年前的宋朝,先民在凡口矿一带开采银矿,炉渣遍及矿区,有“银屑坪”之称。清末,又有人在此炼过青矾,故得名凡口。新中国成立后,凡口矿建矿初期,矿区圆墩岭一带的山上还遍布着过去冶炼废弃的炉渣,工人们曾用炉渣填筑了3千米路基。

1955年,地质调查人员来到凡口,开展了3个月的地质普查工作,又发现了铅锌矿。历经10年探查,至1965年,一个超大型铅锌矿床正式面世了,但其开采难度十分大,让人望而却步。凡口铅锌矿的教授原桂强介绍,凡口铅锌矿矿山地下涌水量之大,是我国有色矿山中罕见的。当时,中外专家考察研究后都认为凡口铅锌矿的地下水是无法解决的,将它比喻为“水老虎”。

明知山有虎,偏向虎山行,接下来的2年间,科研人员试验共获得30多万个数据,为凡口铅锌矿矿床疏干设计提供了可靠依据。历经探索和实践,凡口铅锌矿的地下水防治经验发展为今日的帷幕注浆堵水技术,可以把地下水阻挡在作业区外面。这一先进的工艺填补了国内外空白,为开采地下水丰富的矿山,提供了一个安全的环境。

在凡口铅锌矿的智控中心,记者看到,长近10米的巨大显示屏上,实时显示着300多位矿工的具体位置,他们在地下开采铅锌矿的劳动场景,选矿处理量、生产标硫量、抛出废石量、出矿量等一目了然;在体验区,通过VR技术,人仿佛来到-710多米的矿区,体验铅锌矿的开采过程。

如今,凡口矿以每年生产约13万吨的铅锌金属,跻身为亚洲最大的单一铅锌银矿生产基地之一。

大型花岗岩型铀矿 为我国首颗原子弹作出贡献

除了亚洲知名的铅锌银矿,新中国成立以来,广东大地上缔造的“第一”还有很多。1964年10月16日15时,中国在新疆罗布泊核试验场成功爆炸了首颗原子弹。然而,鲜为人知的是,新中国第一颗原子弹,广东贡献了2/3的核原料。这一功劳,与地质勘探人员“敢为天下先”在广东花岗岩中创造性发现铀矿有关。

从凡口铅锌矿往东南驱车1.5小时,记者就来到翁源县泉溪路边的广东核工业教育基地。基地负责人李主任向记者介绍,20世纪50年代,为了支援国防建设,祖国各地的核地质人来到粤北,自此铀矿的探寻之路展开。1956年,终于在翁源县岩庄乡下庄村旁发现了下庄铀矿。中国第一个大型花岗岩型铀矿床——希望矿床在翁源面世了,打破了当时苏联专家“花岗岩体中不可能有工业价值的铀矿”的断言,开创了新中国寻找铀矿资源的新领域,填补了我国花岗岩地区铀矿找矿技术空白,并在全国掀起花岗岩型铀矿找矿热潮。

离开广东核工业教育基地,记者来到741矿区。60多年时光飞逝,挖矿的喧嚣声已远去,原来的电影院修葺一新,变为博物馆与大礼堂,继续发光发热。

黄金水道发现黄金 河台金矿广东最大

广东大地上,是否有大型金矿呢?人们瞄准了西江。西江源于滇黔,穿越云开大山,出羚羊峡,经沃野归大海,素来千帆竞渡,是一条黄金水道。人们期待西江也是一条“黄金”的水道。

1982年9月,罗定连州镇杜灿荣、杜均荣兄弟两人沿河流淘金,在高要河台镇过湴村太平顶找到原生金矿。1983年3月杜灿荣、杜均荣之父杜泽森向银行卖金时报告了采金情况,从而掀开了河台金矿的面纱。

广东省地质矿产局七一九地质大队前副总工程师曾环岳介绍,接到高要矿站的报矿(群众报矿)后,广东省地质矿产局七一九地质大队许剑超等人立即前往踏勘检查,先后发现多条源自2.5亿年—2.05亿年前的、含金的糜棱岩带。踏勘检查报告中表示,其中11号糜棱岩带含金,矿带长度大于5公里,宽约3公里,可构成大中型工业金矿床……河台金矿的大门由此打开了。后来,在河台地区及外围,地质勘探人员又发现多个金矿床,构成了广东最重要的金矿集聚区。

河台金矿的金属储量相当于此前三十多年广东探明的金矿储量的总和。时任七一九地质大队副队长的许剑超介绍,这相当于可以给一千万女性每人打一对有相当分量的金耳环。河台金矿不久便成为中国第二、广东最大的金矿。

南越国采红石建宫署

从古至今,一代代南粤人利用大地的矿产建设家园,缔造了诸多传奇。

2000多年前,质地相对软的红石成为先民的“心头好”,其正是源自燕山运动。1983年,广州市象岗山,南越国第二代国王赵眜之墓重见天日。经专家鉴定,赵眜之墓建筑石料中,红色岩石主要来自番禺区的莲花山。秦末汉初,先民驾船到莲花山,发现山上的红石质地均匀,色泽鲜艳,容易开采,是建造宫殿的最佳选材。先民采石后,经水路,将石材运回番禺城,建造出宫署与墓地。

以南越国为起点,广东人拉开了利用红石的序幕,宋明时期更是大规模开采。红石的开采范围从莲花山扩展至东莞石排镇、韶关丹霞山等地,广泛应用于珠三角的官衙、城墙、祠堂、庙宇、民居中。东莞石排镇就因“地表石脉成排”而得名,如今石排镇有红石山燕岭古采石场遗址,一块块红石柱高耸,酷似巨石阵,与广州市番禺区的莲花山古采石场遗址隔着珠江遥相呼应,一起成为广东仅存的两处红砂岩采石场遗址,见证了先民的奋斗史。

保护自然 绿美广东

学生游客纷至沓来

了解地球演变密码

“色如渥丹,灿若明霞”的丹霞山何以“红颜永驻”?“因为红层中的铁元素逐渐被释放出来,再被氧化为红色的三氧化二铁(即赤铁矿),并把岩石染成了鲜艳的红色。这蕴含着地质一亿多年的变迁。”今年4月下旬,在韶关市丹霞山博物馆中,李宏卫担任一名科普地质的志愿者,给研学团队讲解丹霞山的红石传奇。

如今地质工作者除了寻找矿产,还有了向公众科普地质知识的新使命,融入生态文明建设的大潮中。讲解丹霞山的前世今生就是李宏卫的一大使命。2004年,丹霞山入选全球首批世界地质公园以来,逐渐成为广东开展自然教育的摇篮。世界各地的游客、学者纷至沓来,了解地球演变的密码。

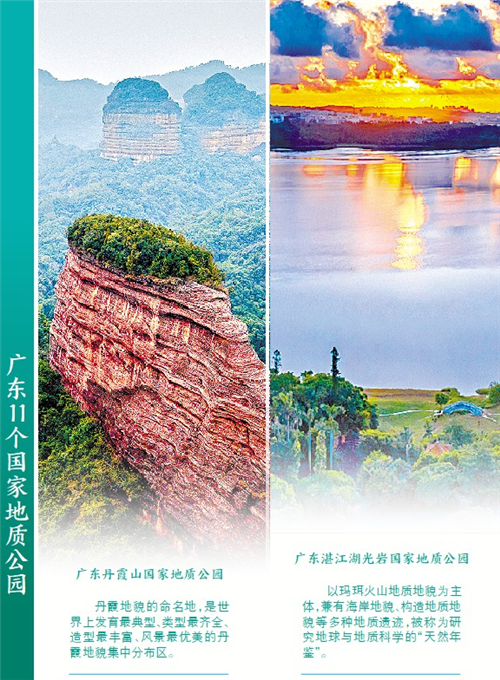

同样的情况也出现在广州增城的派潭镇,这里的白水寨、牛牯嶂、大丰门等构成了广州增城省级地质公园,这也是广州第一个省级地质公园。在大尖山、黄鹿嶂至今仍能清晰看到火山锥。作为“侏罗纪火山”,其与恐龙同一时代,众多珠三角游客慕名前来打卡。2018年,原广州市地质调查院教授级高工刘金山在此设立金山地质博物馆,后又将博物馆搬迁至山下濠泾村一珠三角传统民居中,通过展示珍稀的古生物化石及本土矿物标本等,普及增城省级地质公园内的九大地质奇观以及广州市地质地貌亿万年的演变史。金山地质博物馆负责人刘玉龙告诉记者,今年上半年,超过5万名学生前来研学,预计今年下半年研学人数将达到6万人。

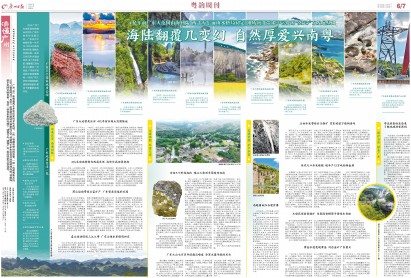

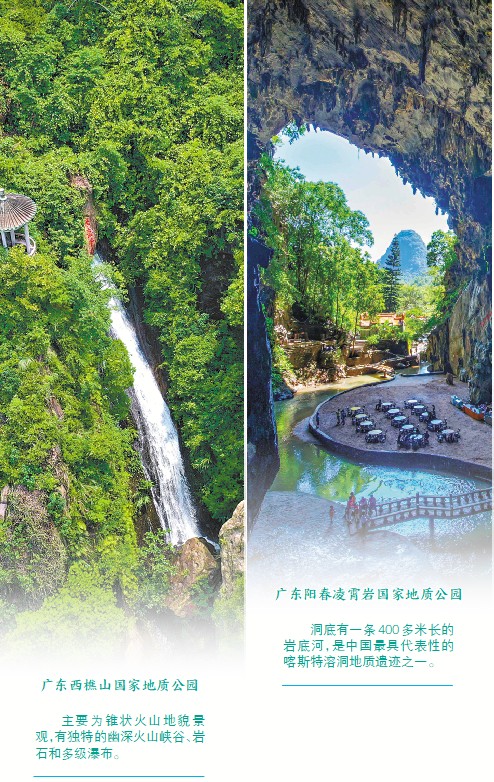

丹霞山世界地质公园、广州增城省级地质公园可谓是广东地质公园蓬勃发展的一个缩影。截至目前,广东省已经建成11家国家地质公园,其中丹霞山、湖光岩同时是世界地质公园。

此外,广东还有不少地方有条件跻身省级、国家级乃至世界地质公园。李宏卫表示,南粤大地18万平方公里,背枕南岭,珠江浩渺,江海互连,从珠三角的鱼米之乡到粤北高耸的南岭,从最东端的南澳岛到最西端的徐闻,都保存着丰富的地质变迁史。广东的地质公园建设正与广东生物多样性的保护相融合,推动着绿美广东的生态建设。在这里,人们不仅读懂地球的过去与现在,更能明白未来之路该走向何方,保护自然不单是为了保护地球,也是为了保护人类自身。

广东地质变迁一览

18亿年前

广东这片大地是一片汪洋大海,出现最古老的岩石地层。

距今4亿年前

加里东运动让广东大范围出现陆地,地势“东南高、西北低”;之后,广东出现多次海进海退。

距今2.5亿年至2亿年

印支造山运动中,广东全境转化为大陆,总地势转变为西—西北部高,而东—东南部低。

距今2亿年至6600万年

燕山运动让广东所在陆地大面积抬升,恐龙是当时遍及全广东的主要“居民”。

距今6600万年以来

喜山运动塑造了中国西高东低的地形,距今2000万年前,西江走出云贵高原,来到珠江三角洲,与北江、东江汇合,大致奠定广东今日的山水格局。