马来西亚南侨机工纪念馆。

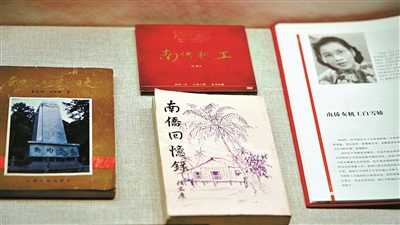

马来西亚南侨机工纪念馆藏品。

当年,南侨机工在滇缅公路上运输国际援助物资。(资料图)

马来西亚南侨机工纪念馆中的机工照片墙。

走进马来西亚南侨机工纪念馆,几面硕大的照片墙映入眼帘,一张张边角泛黄的黑白照仿佛带我们穿越到86年前的烽火岁月,诉说着3200多名南洋华侨青年共同的生命抉择。

1939年至1942年,来自马来西亚、印度尼西亚、新加坡、泰国等地的3200多名华侨青年组成“南洋华侨机工回国服务团”(简称南侨机工),在滇缅公路上筑起一条“钢铁运输线”。

在纪念中国人民抗日战争胜利80周年之际,记者近日前往马来西亚吉隆坡,探访南侨机工后人,一起回望这段来时路,铭记这段用鲜血铺就的珍贵抗战记忆。

统筹/党建军

文/广州日报全媒体记者梁意聆

图/G视频

富家子应征 只因有一颗中国心

1938年秋,抗日战争进入战略相持阶段。日军封锁中国沿海港口,切断国际援华物资通道。同年12月,紧急贯通的滇缅公路,成为中国与外界联系的“最后生命线”——这条蜿蜒1146公里的道路穿越横断山脉,跨越怒江、澜沧江等六大河流,连接缅甸腊戍与云南昆明,国际援助的物资基本靠它运抵前线。

然而,滇缅公路通了,另一个致命难题仍未解决:当时,全国熟练驾驶员和修车技工不足两千人。1939年,一份求援函送达爱国侨领陈嘉庚手中。三天后,《南洋华侨筹赈祖国难民总会第六号通告》传遍东南亚:“本总会顷接祖国电,委征募汽车之机修人员及司机人员回国服务。”通告要求应征者“熟悉驾驶技术,体魄健全,无不良嗜好,年龄在四十以下二十以上”,且“须有爱国志愿”。

《通告》在南洋掀起巨浪。许多青年华侨放弃当地优渥的生活,远渡重洋,走上战火纷飞的前线。“我的父亲,就是个‘太子爷’。我爷爷在马来西亚太平市是三轮车大王,有足足一百多辆车。我父亲在槟城有客栈和洋货店,但对他来说财富似乎并不重要,他就是很有义气的一个人,最重要的是有一颗中国心,他就是觉得要对自己的祖国作出一点贡献。”南侨机工杨妈富之子杨国泰在接受记者采访时说。

1939年至1942年,先后有九批共3200余名南侨机工穿越日军封锁,抵达战火纷飞的祖国。他们来自马来西亚、印度尼西亚、新加坡、泰国等地,其中至少5名是女性。

三重生死考验 平均每公里牺牲一人

然而,滇缅公路可不是一条普通的公路,而是一条“死亡公路”。这里山高谷深,地势崎岖险恶,车轮外侧就是万丈深渊;这里药品短缺,一场疟疾就夺走很多人的生命;更可怕的还是日军的轰炸,1940年10月到次年2月,168架日机投下4000余枚炸弹。

从热带南洋到海拔三千米的云贵高原,这些满腔热情的青年面临三重生死考验。

恶劣且多变的天气是第一重考验——

“天气恶到滑车不能爬岭,滇缅公路是危险的。我们有闻过云南的山岭高岗,这次亦得见过。”南侨机工严福星的儿子严崇财翻着父亲当年留下来的日记本,向记者讲述了当年的故事。严福星是南侨机工第四批第七班司机,专门驾驶卡车运载军火。他在日记里写道,路途中,因突降大暴雨致使山体滑坡,各个路段只能被迫停靠七天,在这期间,病死的、饿死的、冻死的,都是常态。

肆虐而顽固的疟疾是第二重考验——

滇缅公路沿途山间河谷较多,带有疟原虫的蚊子活动猖獗。“我妈妈跟我说,当时疟疾很严重,早上的时候明明这个人还好好的,晚上就听说他已经病死了,而且几乎没什么人敢去处理这些遗体,担心被传染,很多死者直接被就地掩埋了。”严崇财说。

频繁而猛烈的敌军轰炸是第三重考验——

“滇缅公路”如此重要,自然也成为日军狂轰滥炸的重点目标。仅1940年至1942年,滇缅公路上的两处要塞——跨越怒江的功果桥被炸毁14次,惠通桥被炸毁6次。

面对重重生死难关,从1939年到1942年,南侨机工们传唱的《运输救国歌》回荡在这片崇山峻岭:“同学们,别忘了我们的口号,运输能救国,安全第一条……开啊!哪怕到处敌机大炮,宁愿死,不屈挠……”

1939年至1942年间,南侨机工共抢运50万吨军需物资和1.5万辆汽车,以及不计其数的各类民用物资。与此同时,代价也同样惨重:1000多名南侨机工倒在了滇缅公路上,平均每公里牺牲一人。

漫漫寻亲路 一张合影终圆“团圆”梦

1942年5月,为阻止日军通过滇缅公路东进,中国守军不得不主动炸毁惠通桥。此后,剩余的南侨机工有的被遣返回国,有的去往中国的其他城市,但更多的被迫滞留当地。

“我爷爷当时成立南侨机工互助会,给流离失所的机工们提供住的地方、食物,还有教育。因为日军也侵略了东南亚其他国家。无论我爷爷身在何处,他都会想着这些南侨机工。”华侨互助会协办人侯西反的孙女侯韦美,在向记者讲述往事时几度眼圈发红,潸然泪下。

叶晓东,云南畹町南洋华侨机工纪念碑的守碑人。当年,惠通桥被炸毁后,他的父亲陈团圆来到了云南省芒市,和当地一位傣族姑娘成婚。两年后,陈团圆落入日军魔爪不幸身亡,妻子抱着三个月大的孩子改嫁,孩子也随继父改姓叶。

“他(叶晓东)从来没有见过自己的生父,也没有一张生父的照片,我们协助他寻找这张照片,一找就是二十多年。最后,终于找到了一张六人合影,我们知道其中五个人的身份,根据搜集到的资料,我们猜测第六人可能是他的父亲。”“南侨机工三部曲”的作者之一、马来西亚南侨机工史料搜研工作室负责人卢观英在接受采访时说。

2019年,经人脸识别技术确认,合影中身份未明的人就是陈团圆。“以前,清明节的时候,他都只能捧着一个空相框去祭拜他的爸爸,现在终于可以带着照片去了。”讲到这里,卢观英不禁动容。

当时,无数南洋华侨青年即便知道前路困难重重,依然义无反顾,不少人选择了隐姓埋名、瞒着家人报名参加了南侨机工服务团。他们当中的许多人都走得太匆忙,没有给家人留下一张照片甚至一个名字。如今,在南侨机工纪念馆内,我们看到的机工证件、制服等珍贵文物,都在默默地向参观者诉说着这段无声的血泪史,也让更多人得以知晓这些跨越时空、生死的“团圆故事”。

机工三部曲 记录不该被遗忘的历史

“大概是2008年,有中国学者来寻找南侨机工的资料,我们才知道原来还有这么一段悲壮的历史。因为当时马来西亚还没独立,那些平安归来的南侨机工,担心自己的抗日背景会惹来麻烦,所以即使对着家人也闭口不谈,很多机工后人都不知道自己的父辈祖辈是南侨机工。”2008年,卢观英和刘道南夫妇俩接下他们的嘱托。为了还原历史细节,两人多次重走滇缅公路,从登报寻人、蹲守菜市场、拜访被拒,到整理出版书籍、劝慰后人释怀、帮助后人寻根认亲,他们就像将历史碎片一点一点缝合起来的匠人。在接受记者采访时,卢观英指着泛黄的手稿和照片,回忆起和丈夫一起“抢救”历史的这段时光。

2019年,刘道南病逝,未完成的《南侨机工三部曲》成为他生前最大的遗憾。卢观英独自担起了这份重任。谈及这十余年间的种种困难,这位77岁的华校退休教师眼神坚定地说:“这段历史不应该被遗忘,更应该让年轻人知道,我去学校跟学生讲这段故事,就是希望他们能记住历史,更主要的,是希望他们记住这种爱国精神。”

2022年,《搜研路上:马来西亚南侨机工历史记录》出版;两年后,记录了90位南侨机工故事的《卫国凌云:南侨机工二战证言》问世;现下,卢观英正抓紧撰写“南侨机工三部曲”的收官之作《亲情呼唤》,并计划于今年出版。

重走祖辈路 跨越三代人的精神传承

“在我看来,我父亲就是本着爱国精神,因为事关中国,他一直都认为自己是炎黄子孙,总有一天会回到祖国去,所以,没有顾虑那么多,也不计较任何付出,一直到任务完成为止。我到现在都很敬佩他。就算是今天,如果家乡有难,马来西亚的很多华侨都会义无反顾去帮忙。”严崇财谈起自己的父亲,眼眶中闪起了一丝泪光。

“其实在接触到这段历史之前,我,包括我父亲还有爷爷的几个孩子都不知道‘南侨机工’这个名称。后来,我看到了相关的书籍,从一些机工后裔那里听到了他们父辈的口述历史,并在他们的带领下,重走滇缅公路,特别是走到云南畹町的纪念碑时,我很想流泪,但不敢多说,我们父辈祖辈的英魂,就在这里。”作为南侨机工第三代后裔,侯韦美自2012年起,为探寻爷爷侯西反的“秘密”不断前往云南昆明,也因为这段被尘封的历史,她认识了许多机工后裔,每年9月3日,他们都会相约一起祭拜祖辈。

滇缅公路上的弹痕,与南侨机工纪念馆中的照片,见证着一颗颗“爱国心”,从天南地北,燃起点点希望之火,最终汇聚成中华民族不屈不挠的伟大力量,迎来中国人民抗日战争的伟大胜利。