抗战老兵王森

吴若楠

扫码看“00后”对话抗战老兵王森

烽火回声·青春对话3

“入伍前,我就知道抗日游击队中有‘小鬼班’,听说他们年纪虽小,但打仗灵活,英勇无畏。那时我心想,自己也应当像他们一样,参加革命。”在位于广州天河的家中,东江纵队老战士王森忆起年少,目光炯炯。

“0022是‘中’,0948是‘国’,0086是‘人’……”时隔多年,这串中文电码仍深深铭刻在他的脑海里。在这位97岁抗战老兵心中,“中国人”这三个字有着特别的分量。80多年前,面对山河破碎、家园沦丧,他怀揣保家卫国的信念挺身而出,将个人生死置之度外。

文/广州日报全媒体记者张丹羊(除署名外) 通讯员穗退役军人宣

图/广州日报全媒体记者庄小龙

耳濡目染 毅然参军投身革命

“我们是广东人民的游击队,我们是八路军、新四军的兄弟,我们的队伍驰骋于东江战场上,艰苦奋斗,英勇杀敌,取得了辉煌的胜利……”这是激情昂扬的《东江纵队之歌》。

在铿锵的战歌中,这支队伍长期孤悬敌后,发展壮大为拥有1.1万多人的抗日武装力量,成为开辟华南敌后战场、坚持华南抗战的主力部队之一。

“当年,我想着自己若能加入这个部队,同大家一起战斗,保家卫国,就觉得非常幸福。”回想起80多年前投身抗日救亡洪流,王森难掩激动。1928年11月,他出生于东莞厚街,与东江纵队副司令员王作尧毗邻而居。

1938年10月12日,日军在惠阳大亚湾登陆。10月15日,东莞抗日模范壮丁队正式宣布成立。这是东江纵队的前身之一,也是华南沦陷后中国共产党在华南组建并直接领导的一支人民抗日武装。

1940年,由曾生带领的惠宝人民抗日游击总队、王作尧带领的东莞抗日模范壮丁队等游击队伍被改编为广东人民抗日游击队,下设第三、第五两个大队,分别挺进大岭山与阳台山,开辟了东江地区最早的抗日根据地。

“东莞抗日模范壮丁队成立后,我的二姐王雅宜毅然参军。”据王森回忆,王雅宜随广东人民抗日游击队第三大队挺进东莞大岭山区,担任司务长。1941年10月底,曾生带领第三大队主力撤到阳台山白石龙村与王作尧部会合,王雅宜任司令部司务长。

“我父亲是中医,大姐是西医,开了一家诊所。”王森回忆说,“看到部队缺医少药,二姐晚上偷偷跑回厚街家中,找父亲要了些中草药,后来还把大姐在西医诊所的药品和医疗器械带去,解了部队的燃眉之急。”伤病员陆续在他家中隐蔽养伤,诊所也逐渐成为东江纵队的秘密联络点之一。

还是少年的王森被正直而勇敢的游击队战士深深吸引。在二姐等人的影响下,一颗救亡图存的“种子”在他心中扎根了。1943年春,14岁的王森参加抗日游击队,成为部队政治部的一员。

“东江纵队政治部有个油印室,我专门负责为东江纵队的《前进报》收发资料。”王森说。原来,抗战时期,为宣传抗日救亡,1941年,曾生、王作尧领导的抗日武装分别创办了《大家团结》(周刊)和《新百姓》。1942年,《新百姓》改名为《东江民报》,后又改名为《前进报》。1943年东江纵队成立后,《前进报》便成了东江纵队的机关报。

生死考验 遭遇日军机智脱险

带路、送情报、转移伤员……在正式参加革命之前,王森暗地里早已成为抗日游击队的好帮手。

“有一次,需连夜护送一位伤员经厚街中转到其他地方,我就主动提出做交通员。”王森说。此外,他还曾在传递情报途中遇到日军,情急之下,他将情报塞进帽子夹层里,最终安全送达。“情报只有手指头大小,当时交通站和情报点挺多,屋里和田里都有,我们按指令送,并被叮嘱如果遇到日军抓捕,就立即吞下(情报)。”

在抗日战争的烽火硝烟中,生死考验如影随形。令王森记忆犹新的是一次桥洞惊魂经历。当时,东江纵队司令部已进驻惠州罗浮山。王森和几名战友从东莞前往罗浮山参加培训,同行的还有一批刚从广州、香港等地赶来参加革命的大学生。在夜色的掩护下,一行人接连穿越数道危险的封锁线。

“已经走了近两天,很疲劳,边走边犯困。”王森记得,凌晨4时左右,突然传来整齐的脚步声。“我们的交通员听到了,声音来源与我们之间的距离很接近。”大家立即在桥洞下河溪边就地掩蔽。“日本兵在桥上,距离我们很近,可以清晰听到他们说话。”

“难道我们被发现了?我当时顾不上害怕,一心盘算着万一被日本兵发现后如何应对。”幸运的是,日军没有发现异样。待日本兵走远,附近的交通员便发出暗号,桥下掩蔽的一行人迅速撤离,终于在天亮前抵达了交通站。

1945年8月15日,当日本无条件投降的消息从电台传来时,王森和战友们都非常高兴。“我们可以回家了!”王森感慨道,“当年离家革命,父亲病重却未能相见,直至他离世……这份思念,刻骨铭心。”

抗战胜利后,东江纵队北撤,王森前往香港成为《华商报》送报员,负责将报纸送到进步人士家中。约一年后,他回到粤桂边区,被安排到游击队当报务员。

回望近10载军旅生涯,有一段抗战记忆令王森至今难忘:东江纵队副司令员王作尧重病虚弱,卫生员特备一份白米饭。王作尧坚决推拒。最终,司务长将米饭调成稀粥,众人分食。“这支抗日劲旅从无到有,从小到大,其间遇到过很多困难,每一步都付出了巨大的努力,许多好同志在斗争中献出了生命。几十年过去了,我十分怀念我的战友们。”

如今,王森仍不时走进学校、社区,向年轻一代讲述烽火连天的抗战岁月。“我希望国家越来越强大,新一代的军人能像我们战争年代的老兵一样,一不怕苦、二不怕死,战无不胜、攻无不克,保卫我们的国家。”这是他最朴素的愿望,也是最深沉的家国情怀。

“00后”记者手记

敬战友 敬烽火岁月 敬心中永不褪色的信仰

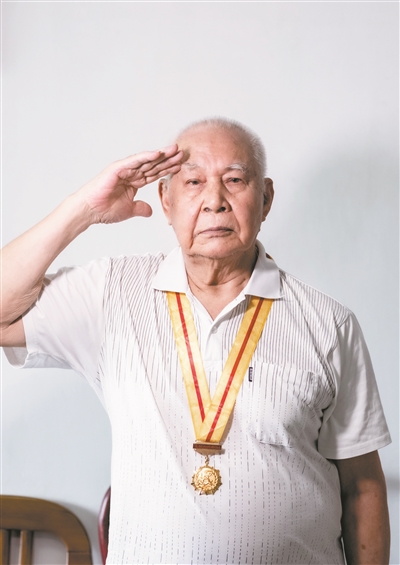

初见王森爷爷,他端坐于木桌前。这位97岁的老人,是广东人民抗日游击队东江纵队的老战士,得知我们要来采访,他早早便将中国人民抗日战争胜利70周年纪念章佩戴好。这枚勋章不仅代表国家对英雄的崇高敬意,更凝结着一段烽火岁月的厚重历史。

木桌上整齐摆放着一叠充满回忆的老照片,他颤巍巍地伸出手,轻轻拿起一张与战友的合影,手指缓缓抚过照片中年轻的面庞,动作轻柔得仿佛在触碰一段未曾远去的时光。聊起抗战岁月,爷爷原本温和的神情渐渐凝重。“战友间情同手足,更离不开百姓支持。我们视群众如父母,群众待我们如子女。” 尽管年近百岁,他的声音依旧洪亮,每一个字都掷地有声。

采访尾声,我们提议为爷爷拍一张敬军礼的照片。话音刚落,老人立刻挺直腰板,眼神骤然变得坚定。“敬礼!” 一声口令铿锵有力,他右臂抬起,神情庄重——这个军礼,敬的是逝去的战友,敬的是烽火岁月,敬的是心中永不褪色的信仰。

采访结束时,王森爷爷反复叮嘱我们:“少年强则国强!”如今,当我们走近抗战老兵,看到的不只是岁月刻下的伤痕,更是照亮未来的明灯。重温那段硝烟弥漫的岁月,是为了缅怀先烈的英勇牺牲,铭记和平的来之不易,更是为了从历史中汲取力量与智慧。我们唯有铭记历史、奋勇前行,方能不负先辈所托,不负这来之不易的和平。

(广州日报全媒体记者吴若楠)