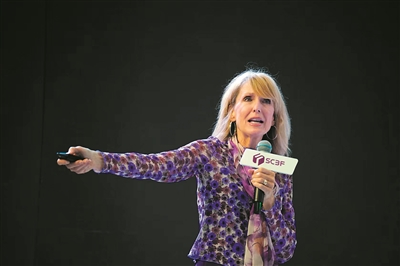

文德琳·范·德拉安南(广州日报全媒体记者 吴子良 孙珺 摄)

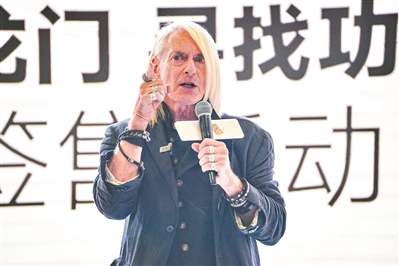

龙安志(广州日报全媒体记者 吴子良 孙珺 摄)

张小娴(主办方提供)

“混子哥”(广州日报全媒体记者 吴子良 摄)

马伯庸(主办方提供)

康震 图/广州日报全媒体记者 吴波

不出广州就能饱览全球畅销新书,洞察国际前沿出版趋势,南国书香节充分彰显“立足湾区、辐射全国、链接世界”的定位。全球畅销书《怦然心动》的作者文德琳·范·德拉安南激动地说:“书籍能让人们走到一起,不同文化彼此相连,即使身处世界不同角落,我们依然拥有一颗共通的心。”“中国通”龙安志通过中国功夫,让世界读懂中国。再次来到南国书香节的知名情感作家张小娴说,广州让她感觉很亲切,就像回到故乡一样。而混知团队用一如既往的幽默和真诚引爆全场,让全球读者一起“半小时爱上广州”……此外,还有梁晓声、马伯庸、康震、戴建业等众多海内外知名作家莅临2025南国书香节,和读者们共度这场文化嘉年华,共促国际文化交流和发展。

文德琳·范·德拉安南在广州“怦然心动”

“我回家后,要跟人好好谈谈这里”

文/广州日报全媒体记者 孙珺

全球畅销书《怦然心动》作者文德琳·范·德拉安南亮相南国书香节现场,立刻被中国读者的热情震撼。在她看来,中国读者非常聪明,她想认识每一位读者。南国书香节的风格很多元,氛围也非常温暖。“我在这里非常开心。回到家后,我要跟人好好谈谈这里和这次书香节。我觉得口碑比广告有力量得多。”她笑着对记者说。

1965年1月出生于美国伊利诺伊州芝加哥市,成长于工人家庭的文德琳,童年受父母文学熏陶影响深远。她曾从事教育工作15年,后转型为全职作家。其创作以青少年小说为主,作品常聚焦青少年成长与情感议题,以细腻笔触刻画人物内心。多部作品如《旅馆大盗》《萨米凯斯》系列四次斩获埃德加·爱伦·坡奖。代表作《怦然心动》被改编为同名电影并风靡世界。这部作品描绘了青春期男孩女孩间充满趣味的交往故事,细致入微地书写了青春期的纯真情愫。这也是她作品深受年轻人喜欢的原因之一。她对年轻人保持着理解和赞赏的态度,认为年轻人有很多优点,例如对自己的情感诚实——“年轻人的感受深刻而真实,即便无法用语言表达。这种对自身情绪的原始感知是一种力量,能在日后培养共情能力。”

现场有很多从周边城市赶来的年轻人抱着文德琳的新书等候签名。“她完全写出了我的内心,细腻而温柔。在情感方面,人类不分国别,是相知相通的。”一位女孩说。

被读者热情围拢住的文德琳很激动,“我的作品触动了很多中国读者的心,想到这里就让我感动到落泪。”热情友善、科技时尚的广州给她留下了非常好的印象,广州的大剧院、白鹅潭等地都让她叹为观止。

文德琳把《怦然心动》带到广州,而广州让她也“怦然心动”。

“中国通”龙安志携新书作精彩分享

“中国文化就像一条大河,接纳各路支流”

文/广州日报全媒体记者 孙珺

素有“中国通”之称的美国作家龙安志(Laurence Brahm)亮相南国书香节现场,带来其新书《九龙门:寻找功夫》的精彩分享。在他看来,中国功夫是文化“根脉”的绝佳载体。功夫不只是拳脚招式,背后藏着的是中国人对“道”的追求、对“礼”的讲究,还有“刚柔并济”“内外兼修”这些深植于文化基因的智慧。

他以外国作者的视角讲述中国功夫的魅力,为读者展现中华文化的独特价值。从《寻找香格里拉》开始,到成为世界公认中国符号的“功夫”,他用自己的著作、纪录片和电影让世界“读懂”一个真实、立体、全面的中国。

“很多年轻人接触功夫,可能最初是被招式的帅气吸引,但练着练着就会发现,它连接的是更广阔的文化天地——比如抱拳礼里的谦逊,太极里的阴阳哲学,甚至是习武时强调的武德,这些都是文化根脉的具体体现。”而用功夫作切入点,就像给中外搭了一座桥,让抽象的“文化”变成能触摸、能实践的东西。在这一点上,龙安志可谓不遗余力。

在他看来,中国文化博大精深,不是简单的二元对立,而包容是中国文化最核心的特质之一,“中国文化就像一条大河,不断接纳各路支流。”中国文化也深深影响着他,“功夫不只是用来强身健体,更重要的是培养思维。”

张小娴携首部清醒短句集亮相

“年轻女性获取力量要多读书”

文/广州日报全媒体记者 陆漪蔚 实习生 陈泓颖

“不必让所有人都喜欢我,我只要喜欢自己就够了。”8月16日,香港作家张小娴携首部清醒短句集《喜欢自己就够了》亮相南国书香节,与媒体和读者分享关于成长、独立与自爱的思考。

《喜欢自己就够了》是张小娴首部清醒短句集,以犀利而温暖的笔触,探讨女性成长、独立与自爱的永恒命题。接受记者采访时,张小娴表示,希望把自己以往一些文章里的句子总结起来,当大家怀疑自己、心情不好的时候,这本书里短短的句子可以启发你去思考,在迷茫的时候给你一个提醒,给大家带来温暖的感觉。

再次来到南国书香节,张小娴说,广州让她感觉很亲切,就像回到故乡一样,她也很期待与读者交流。

对于书名“喜欢自己就够了”,张小娴表示,大家要喜欢自己,可能每个人都有不喜欢自己的时候,但要在人生的漫漫长路中接受自己的不完美,“你不需要完美,不需要达到其他人的要求,最重要的是不需要去跟别人比较。”

当记者问及年轻女性如何得到力量时,张小娴表示要“多读书”。她跟读者们分享道,喜欢自己是一个需要去学习的过程,随着不断学习、增长见识、经历更多,慢慢就感觉自己不需要和别人比较了。“只有不停进步的时候才会遇到更好的自己、更好的机遇。”张小娴透露,自己仍然期待能够每天接触新事物,让今天的自己跟昨天有一点不一样,“要保持开放的心态,不断学习。”

“混子哥”新作讲述“半小时爱上广州”

“广州像身边的一个朋友,十分亲切”

文/广州日报全媒体记者 孙珺

“快来看混子哥!”“漫画里的广州太可爱了!”在人潮涌动的羊城书展主会场,很多学生早早等候在主舞台前,有的小学生用电话手表通知同伴快点过来——“混子哥”陈磊带领的混知团队携专门为广州创作的新书《半小时爱上广州》精彩亮相。

自2017年《半小时漫画中国史》横空出世以来,《半小时漫画唐诗》《半小时漫画宋词》《半小时漫画科学史》等陆续上市,陈磊将“漫画科普”风潮刮到了各个领域,成为中小学生最喜爱的课外书。这一次,陈磊以全新的漫画视角解读广州,用幽默通俗的风格讲述“半小时爱上广州”。

陈磊表示:“在最初创作这本书的时候,我和很多人一样,提起广州首先想到了小蛮腰(广州塔)、美食、粤语等,随着对广州了解的逐步深入,(我)发现这些印象的背后藏着一个更加丰富的广州,很荣幸用这本《半小时爱上广州》将我与我的创作团队发掘和感受到的广州分享给广大读者朋友。”《半小时爱上广州》通过梳理历史发展脉络,详细描绘了广州的千年商都、英雄花开、改革先锋、广府风情、魅力方言、食在广州、城市美学七个角度的内涵,为读者提供一个了解广州、感受广州魅力的平台。

与其他大部分“半小时”系列书中常常只会看到混子哥的漫画形象不同的是,陈磊为这本《半小时爱上广州》创作了两个新的人物:靓仔“阿广”和可爱的“棉棉”。

陈磊说自己从上海来,他风趣地说:“上海现在最好吃的都是粤菜,我们在上海依然还在为广州花钱。”在之前的书里,混子哥都是当仁不让的主角,但是在《半小时爱上广州》里,混子哥是片绿叶,主角是帅气又可爱的“阿广”。“之所以把广州这座城市具象化为一个年轻人,是因为他有表情、有温度、有性格,是一个好玩的人。好像我们身边的一个朋友,十分亲切。”

马伯庸带着“见微”历史短小说系列新作亮相

“期待读者们看完后能够会心一笑”

文/广州日报全媒体记者 陆漪蔚

作家马伯庸带着“见微”历史短小说系列新作《桃花源没事儿》来到南国书香节,他写作该书超过12年,其中保留了他这些年来心境变化的痕迹。十多年间,马伯庸也经历了人生阶段的变化,因此,他把对于生活的理解、对人生的感悟也写进书中,“这本书在某种意义上是我的‘人生日记’,记录了我在每一年关注的重点,每一年的心境变化。”

从《长安的荔枝》到《桃花源没事儿》,故事的主角都是小人物。“我自己就是小人物,我在读历史时也喜欢把视角放在小人物身上,很多小人物实际上有很大的贡献。”马伯庸表示,希望通过小说,让这些尘封于历史长河、被遗忘的小人物重新焕发生机,让现代的小人物们看到古代小人物的生活状况。

“‘桃花源’是中国人想象中的逃遁和隐居之处,所以我把这个地方设置成故事的舞台。”马伯庸希望《桃花源没事儿》能给当代人创造一个暂时忘却外界烦恼的空间,主角的经历能够给大家安慰,“期待读者们看完之后能够会心一笑,笑完之后可能还会哭一下,哭完之后可能还会再笑一笑。”

马伯庸坦言,写历史小说,如何在真实历史和虚构之间取得平衡是很大的挑战,他采取的是“大事不虚,小事不拘”的做法,即充分尊重历史大事和人物,但在细节上展开想象,“这种想象需要遵循历史的逻辑性,根据人物性格、时局、社会风貌等进行合理推演。”

马伯庸认为,文学作品除了好看,还要能够激发读者的兴趣。用现代方式讲古代故事是一种经典的写作技巧,“学古而不泥古”,马伯庸希望通过喜闻乐见的方式让更多人关注传统文化和传统民间故事。

康震携新作到南国书香节开讲

“东坡先生可以和多元世界打交道”

文/广州日报全媒体记者 吴波

著名学者康震携新作《康震诗词课:苏东坡12讲》到南国书香节开讲。

康震介绍,新书“以作家带作品”,细致剖析苏轼从高光到至暗的所有生命轨迹,展现北宋文人的命运与抗争。本书不仅解读诗词文章,更呈现了一个真实的苏东坡——他有旷达也有固执,是天才也是凡人。谈及创作初衷,康震坦言源于热爱,“每个热爱苏东坡的人都有权利书写心中的东坡”,他认为这种跨越时空的文化共鸣,正是中华文明绵延不绝的根源。

康震表示,这是一部沉淀多年,写给当代人的东坡人生课,也是12扇人生之窗:从少年成名到乌台诗案,从赤壁绝唱到儋州烟火,从诗词巅峰到生活美学,立体还原“人间真实”的苏东坡。

关于“为什么人人都爱苏东坡?”的话题,康震表示:“因为东坡先生很可爱,他可以和多元的世界打交道。”

康震解释道,每个人都有资格和权利拿起笔写出自己心中的苏东坡,文学没有所谓的壁垒,也没有所谓的门槛,人人可以触达,可以触摸这么一份温润的底色。

谈及创作,他表示,写这本书的时候,最基本的心理动因是我想说话,想有一个人听我说话。也借着写苏东坡,表达自己内心的一些活动。也许别人很忙,没什么空听自己说话,但东坡先生正好有点时间,把自己感受到的需求写出来,那就有人能听见。