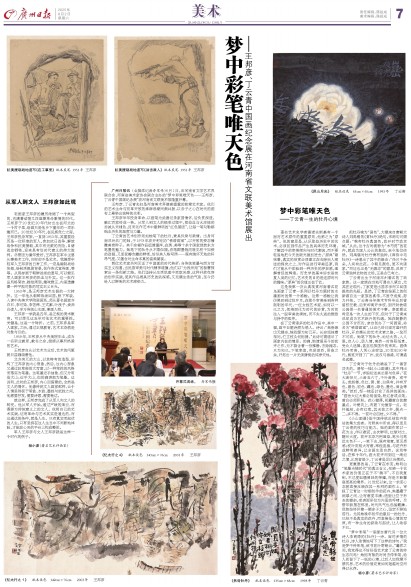

抗美援朝战地速写《在工事里》 纸本炭笔 1951年 王邦彦

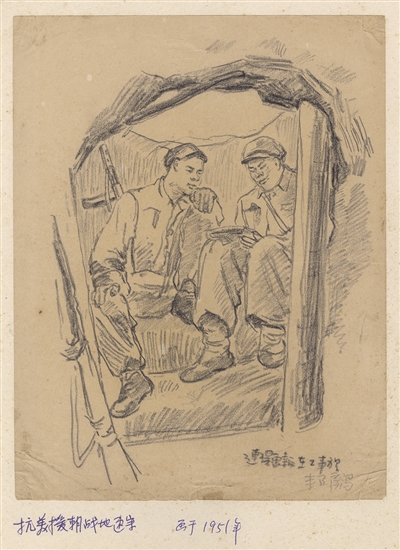

抗美援朝战地速写《回击敌人》 纸本炭笔 1951年 王邦彦

开幕式现场。 乔军伟摄

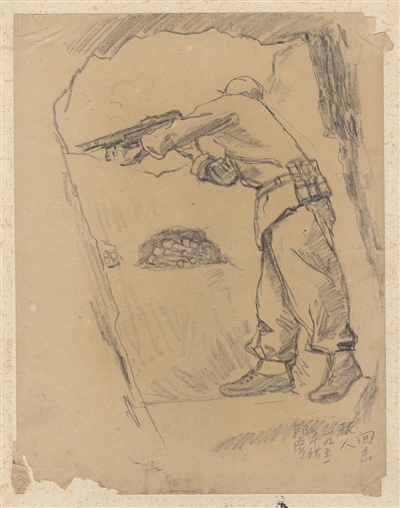

《忆太行之4》 纸本设色 143cm×76cm 2001年 王邦彦

《忆太行之1》 纸本设色 142cm×76cm 2003年 王邦彦

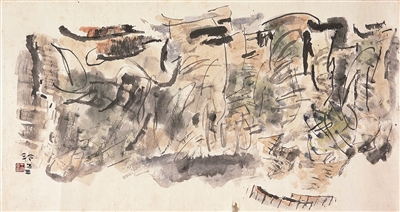

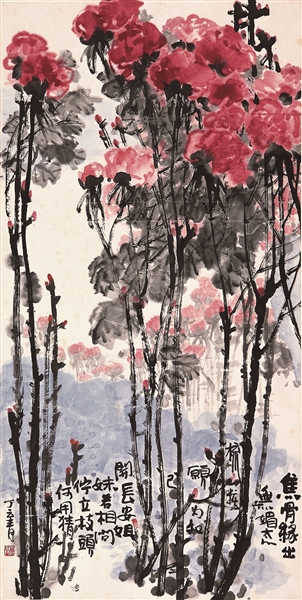

《焦骨牡丹》 纸本设色 135cm×68cm 1998年 丁云青

《昆山月光》 纸本设色 65cm×65cm 1993年 丁云青

广州日报讯 (全媒体记者乔军伟)8月1日,由河南省文学艺术界联合会、河南省美术家协会联合主办的“梦中彩笔唯天色——王邦彦、丁云青中国画纪念展”在河南省文联美术馆隆重开幕。

王邦彦、丁云青夫妇是河南美术界德高望重的前辈艺术家。他们的艺术生命与改革开放的澎湃浪潮同频共振,以赤子之心在时代的画布上晕染出独特的光彩。

王邦彦早年投身革命,以画笔为武器记录家国情怀,后负笈深造,融汇百家终成一格。从军人到文人的蜕变过程中,那些血与火淬炼的赤诚从未褪色,反而化作艺术中最鲜明的“红色基因”,让每一笔勾勒都饱含历史的温度与力量。

丁云青的艺术创作则如她笔下的牡丹,兼具风骨与柔情。出身河南邓州名门的她,于1978年在开封创办“铁塔画室”,以开放的姿态播撒美育种子。其千余幅作品远渡重洋,在英、美等十余个国家绽放东方笔墨的魅力。她笔下的牡丹从不落俗媚,在笔酣墨饱间既见枝干如铁的劲挺,又显花瓣含露的鲜活,恰似其人格写照——既有胸怀天地的轩昂气度,又蕴含对生命本真的温柔凝视。

两位艺术家共同见证了中国画的时代转折:当传统笔墨与西方写实主义相遇,当民族审美与时代精神碰撞,他们以“为我所用”的智慧探索出一条创新之路。他们坚持从生活肌理中汲取灵感,这种开放包容的创作实践,使其作品既具历史的纵深感,又充满生活的气息,至今仍给人以鲜活的艺术感染力。

从军人到文人 王邦彦如此观

老画家王邦彦的履历浓缩了一个典型的、充满着动荡又洋溢着革命激情的时代。王邦彦于20世纪20年代初出生在河北的一个村子里,绘画只是他乡下童年的一项乐趣而已。20世纪30年代,在民族危亡之际,王邦彦投身军旅,一直到1953年,其重要经历是一位标准的军人,参加抗日战争、解放战争和抗美援朝,其中有无数的历险,目睹战友牺牲,迎来具有划时代意义的伟大胜利。尽管因为童年爱好,王邦彦在军中主要从事美术工作,目标却不是艺术。我猜想年轻军人王邦彦的日常工作,一定是编制战场快报,绘制活报剧背景,创作各式宣传画,等等。从现存画于朝鲜战场的速写,可以窥见军人画家王邦彦的热血与朴实。这一批作品风格简洁,描绘周到,趣味雅正,内里透露着一种平视对象的写实主义目光。

1953年,是王邦彦艺术生涯的一大转折。这一年他从朝鲜战场回国,脱下军装,入读中央美术学院国画系,师从著名画家齐白石、李可染、李苦禅、王式廓、叶浅予、娄师白诸人,学习传统山水画,兼画人物。

王邦彦一学就是五年,是正规的美术教育。可以想见这五年对他艺术的重要性。关键是,这是一个转折。之前,王邦彦是军人画家,之后,通过正规教育,艺术本身就是对象与目的。

1959年,王邦彦从中央美院毕业,成为一名职业教师,教书之余,继续从事所热爱的艺术。

王邦彦自从以艺术为业后,艺术的问题就日益缠绕着他。

北方突兀的大山,以其特有的造型,形构了王邦彦的内心想象,然后,这内心想象又通过狂草般的大写意,以一种率性的风格而落实为笔墨。这笔墨近乎抽象,但又分明是大山;近乎大山,但的确表现为笔墨。这说明,此时的王邦彦,内心回荡着的,全然是文人的情怀。他像传统文人画家那样,让个人情思徘徊于笔性、水性、墨性与纸性之间,他需要抒发,需要诗意,需要畅达。

就这样,王邦彦完成了从军人向文人的转变。他从军人开始,通过严峻的烟云,而落脚为传统意义上的文人。他用自己的艺术实践,证明革命与艺术其实是通达的,而这通达的条件,就是人生。只有真实而起伏的人生,只有坚持在这人生当中不间断地体验,才能在心灵的平台上构成整体。

军人王邦彦与文人王邦彦就是这样一个时代的例子。

杨小彦(著名艺术评论家)

梦中彩笔唯天色

——丁云青一生的牡丹心境

著名艺术史学者潘诺夫斯基有一个面对艺术原作的重要原则,他称之为“原典”。他的意思是,认识那些历史中的艺术,必须回到作品产生的具体历史环境,了解其中的审美倾向与时代潮流,而不要轻易地把今天的眼光强加进去。“原典”意味着,真实的欣赏必须建立在去除后人痕迹的探究之上,对作品进行审美还原,我们才能从中体验到一种历史的存在感,理解曾经的辉煌。历史学的基本诉求是恢复人类的记忆,艺术史的目的是还原时代的趣味。“原典”的价值正在于此。

这是我第一次认真观赏河南著名花鸟画家丁云青一系列以牡丹为题材的水墨画时的第一个感触。这第一感触让我仿佛回到过往岁月,在那个审美受到各种限制的年代,一位女性艺术家,如何以一己之力,把绚丽化为时代的珍赏,为时间注入一股审美的清流,而不失久远的雅致与持守的孤芳。

在丁云青诸多的牡丹作品中,其中一幅,画中自题诗颇为感人。诗云:“焦骨缘出无媚态,梳妆愿为知己开。长安姐妹着相问,伫立枝头何用猜。”此诗可谓道尽了画家内在的情思。的确,她遗留至今的花卉之作,无不隐含着一份雅静,去除媚态,只为知己,下笔率直,色泽浓烈,昂奋之余,开拓出一片无须猜测的纯净天地。

把牡丹喻为“国色”,大概来自唐朝大诗人刘禹锡的《赏牡丹》绝句,末两句可谓点题:“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”从此,这个古时被称为“木芍药”的花卉,就成为国人公认的象征,至今地位依然。刘禹锡对牡丹情有独钟,《浑侍中宅牡丹》一诗道出了其中的缘由:“径尺千余朵,人间有此花。今朝见颜色,更不向诸家。”而这也正是“无媚态”的意思,说明丁云青独钟此物的立场,正是古已有之。

丁云青出生于河南邓州著名的丁氏家族。这一家族在当地可谓名人辈出,尤其在近现代,丁家更是出国求学而又回国报效的先驱。显然,丁云青在绘画上的创新源自这一家族的真传,不固守成规,努力开拓。丁云青当年美术专科毕业后曾留校任教,后来却离开学校,到开封铁塔公园做一名普通的美术干事。表面看这肯定是一次人生的下沉,但对于丁云青来说却成为艺术跃升的机遇。她在娴静的公园不甘沉沦,亲自创办了一间画室,命名为“铁塔画室”,让自己终日面对盛开的牡丹,开启漫长的艺术求索之路,一发而不可收。她笔下的牡丹,灿烂火热,入人眼,启人心,动人情,竟然一时洛阳纸贵,受众人追捧,甚至包括国外的来宾。画借牡丹而贵,人凭心志弥坚,20世纪90年代,展览开到了广州、武汉与香港,可谓盛名远播。

丁云青对于牡丹的确是下了一番苦功夫的。清邹一桂《小山画谱》,其中列出“牡丹”一节,详细论述其长姿与色泽:“花大者径尺,小者五六寸,千叶者贵。或平头,或起楼,色红、黄、紫、白俱有,并有牙色、碧色、驼色、藕色、绿色、墨色、洒金等类。”然后,邹一桂还讨论了具体的画法:“画法大红大紫必用渲染,粉红者或点笔,黄白必须积粉。花心错落,间露黄白花赭墨点。叶梗向上,有筋丫处微芽一点。老杆挺枝,必有红苞,其无花之杆,偶点一二,多不得。一花叶必四枝,少不得。”

《小山画谱》是中国传统总结花卉技法的集大成者。对照其中所言,得以显见丁云青的技巧与能力。她的画作常以一花为主,伴以数花,主次鲜明,红绿对比,醒目大度。花卉本身巧用渲染,笔尖与笔肚水色不一,一笔下去,既有笔意,更见质感;枝叶则用大写意,率性直接,与花卉形成鲜明差异,让全画生动自然。说坦率话,在那个年代,画大花卉而到这一绚烂之境,比肩者甚少,丁云青是足以自傲的。

更重要的是,丁云青在求变,她明白“笔墨当随时代”的真正含义,知晓一个艺术家的价值正在于不“躺平”、不自我复制,不过度咀嚼曾经的荣耀,而是不断攀登更高的境界。21世纪以来,这一求变心态就直接反映在其一系列的画作上。审视丁云青这一时期创作的花卉,焦墨藏于润厚之间,让写意更丰满;造型让位于形态的错杂,变表面形似为内里的呼啸。尽管年龄摆在那里,时代风气也迅猛翻腾,但她始终怀着一颗赤子之心,坚定不移地前行。尤其她晚年创作的最后一批牡丹,已经不是真实的花卉,而直接是心境的写照,有一种生命的跃动与起伏,让人动容不已。

“梦中彩笔”一语源自唐代另一位大诗人李商隐的《牡丹》一诗。面对多情的牡丹,诗人动情地写下了这样的诗句:“我是梦中传彩笔,欲书花叶寄朝云。”蓦然之间,我觉得这不恰好是艺术家丁云青的终生志向吗?她用有限的时间去传彩笔,给人间留下了一纸的心境,让后人如我辈不禁沉思,艺术的价值究竟如何超越时空而得以永存。

杨小彦(著名艺术评论家)