“哥伦比亚狂想——博特罗艺术大展”现场

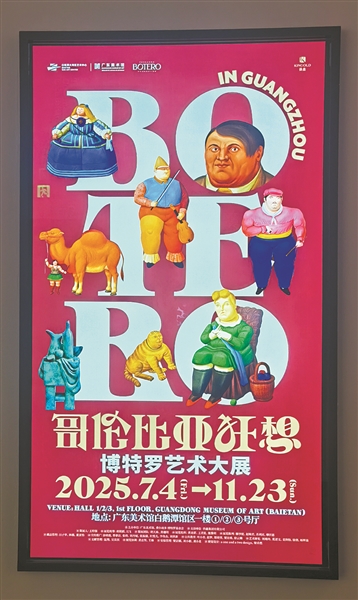

“哥伦比亚狂想——博特罗艺术大展”海报

博特罗之子博特罗·塞亚(中)导赏现场

他被誉为拉丁美洲最知名的现代艺术家之一,他被称为“让蒙娜丽莎发福”的人,他以标志性的“膨胀式”圆润造型和童趣叙事火遍全球,他能把“胖”画得温柔,把“夸张”画得动人,他被称为“哥伦比亚最伟大、最著名的艺术家”——他就是费尔南多·博特罗。

7月10日,由广东美术馆和费尔南多·博特罗基金会联合主办的“哥伦比亚狂想——博特罗艺术大展”在广东美术馆新馆开幕。本次展览是博特罗作品在大湾区的一次重要呈现,汇集其艺术生涯中极具代表性的80余件作品,呈现拉丁美洲的异域生活与精神风貌,集中展示独树一帜的“博特罗风格”。展览将持续至11月23日。

文/广州日报全媒体记者 李巧蓉

图/广州日报全媒体记者 李巧蓉 实习生 陈泓颖

“让蒙娜丽莎发福”的人

胖乎乎、圆滚滚——极具辨识度的艺术风格

步入展厅,超强的视觉感染力扑面而来:丰富的色彩、夸张的体积、自如的边线扩展、形体比例上的完全自由……胖乎乎、圆滚滚,这是很多人对博特罗作品的第一印象,也是他极具辨识度的艺术风格——人物、动物和静物都呈现出圆润的形象,强调体态丰满的特征,在创作中对体积与色彩的不懈探索形成了独特风格。评论界甚至造出单词“博特罗风格”(Boterismo),形容当代美术作品中一种卡通化的人物形象。

这一风格如何挖掘形成?博特罗之子费尔南多·博特罗·塞亚在展览现场讲述了父亲形成这一风格的过程。

对比例的试验始于一次曼陀罗琴的速写

博特罗年幼时期,曾拜师学习斗牛,立志成为一名斗牛士。16岁时,他发现绘画能够反映人类更强的搏斗精神,而后投身绘画事业。初期在哥伦比亚麦德林画院学习,后来到首都波哥大投奔名门大师并成功办展。

20世纪50年代,博特罗前往欧洲研修西方绘画,就读于西班牙马德里的圣·费尔南多皇家艺术学院。在接下来的十年里,他花了大量时间研究巴黎和佛罗伦萨的艺术珍品。

“回到哥伦比亚后,博特罗有一次在随手画曼陀罗琴速写时,偶然尝试着缩小音孔的大小,并意识到通过重新调整比例,可以更加凸显乐器的体积。乐器的比例和体积变得夸张、有趣起来。这一发现让他非常兴奋,开始对比例和尺寸进行试验。这件于20世纪50年代创作的《椅上的曼陀林》被认为是博特罗里程碑式的作品,博特罗借鉴了拉丁美洲的民间艺术,使用了平坦、明亮的色彩和大胆的轮廓外形。”博特罗之子博特罗·塞亚说道。

“博特罗风格”一开始并不被认可

1959年,博特罗在创作中“挪用”了达·芬奇名画《蒙娜丽莎》,推出“胖版”《蒙娜丽莎》,令人大开眼界。当时博特罗的个人风格尚未完全成熟,笔触和眉眼的比例与成熟期作品尚有些区别,但对于“体积”的偏爱和描绘对象圆嘟嘟、胀鼓鼓的特征已显而易见。

而这一风格曾让博特罗饱受质疑。20世纪60年代,博特罗怀揣200美元到纽约闯荡,此时他的作品已经是圆滚滚、胖乎乎,但这一风格并未被纽约艺术圈接受。因为那时纽约流行的是抽象艺术,博特罗的具象艺术不被看好。之后他在纽约苦守10多年,未曾加入任何一场时髦的艺术运动。不管评论家们如何嘲笑和批评,他只画他坚持的风格。

直到20世纪70年代初,博特罗的艺术命运发生了奇迹般的转机。彼时,博特罗作品在德国展出,大受欢迎,博特罗迎来辉煌时刻。自1978年始,博特罗开始在全世界举办个展,作品和才华举世公认,成为哥伦比亚最知名的当代艺术家。

提起“博特罗风格”,人们常常想到“肥胖”,而这些作品在博特罗的眼中,只是具有一定体积而已。“我画的不是胖子,而是想通过现实题材来表达一种体积带来的美感。艺术是变形和夸大的,跟胖子没有关系。不只是人,我画的动物、水果、乐器也都是胖鼓鼓的。在艺术创作的过程中,只要你拥有足够的想象力和想法,就必定会改变自然界的本来面貌,艺术创作就意味着变形。”

“焕新”古典大师之作

用特有的艺术语言重现大师巨作

本次展览分为三个板块,分别是“生活万花筒——故土情结与日常的诗意”“丰盈辩证法——经典重塑与博特罗风格”“热带嘉年华——现实剧场与永不落幕的喧嚣”,多角度呈现一位世界级艺术大师令人惊叹的视觉盛宴。

绝不是对大师作品的直接翻版

博特罗热衷于“临摹”古典大师之作,他说:“对于一个艺术家来说,如果没有看过大师的作品,他很难去表现自己的艺术。”因此,这种创作也是在向他的导师表达敬意,比如,此次展出的作品《委拉斯凯兹〈玛格丽特公主像〉再创作》《仿拉斐尔〈福里纳里娜〉》等。由于迷恋委拉斯凯兹,他曾多次重温委拉斯凯兹笔下的女性形象。

博特罗之子博特罗·塞亚表示,这些(经典重塑)作品绝非大师之作的简单翻版,它们体现出博特罗对经典艺术的思考和诠释。

艺术理念体现在对体积和颜色的探索

博特罗认为对创作者来说,独特的想法和风格非常重要,艺术家可以选择一位画家的主题或作品,但要用自己的风格呈现它,让它成为你的原创作品。

展览现场,多件以橙子为主题的静物创作吸引了大批观众的注意,博特罗之子博特罗·塞亚在展览现场说,博特罗认为“橙子是自然界里最简单的形状,却也是最难画的”。

作为艺术家必须能够用自己的风格和艺术理念去进行艺术创作。当你欣赏名家的橙子作品时,你看到的应该是他自有的风格,这就是为什么毕加索画的橙子跟梵高的橙子作品不一样,他们每个人会呈现出不同的艺术构思,即对于颜色和构图平衡的不同理解。可以说,博特罗笔下的橙子也是他艺术理念的展现:对于体积和颜色的探索。

博特罗的故乡元素

本次展览涵盖博特罗艺术生涯中最具代表性的几个主题:拉美日常、马戏团、斗牛、静物以及雕塑创作等,并且全面呈现了囊括油画、雕塑、纸本水彩等多种创作媒介,全面展现了博特罗的艺术探索。

斗牛 具有“高贵传统”的题材

博特罗曾说:“我的绘画生涯就是从在学校画斗牛士和斗牛开始的。”他不断重复并深化这一题材,累积画出的数以百计的作品,构成了他艺术体系中最具连续性与密度的一个主题。受到戈雅、毕加索、马奈等大师的影响,博特罗深知斗牛题材具有“高贵传统”。在他看来,斗牛不仅是一场表演,也是一种象征,它包含了生命的紧张、死亡的节奏、尊严的姿态与命运的循环。此次展出的《斗牛士小队》等作品就用浓郁的色彩展现了这一主题。

马戏团 丰富的色彩就在那里

“马戏团里的丰富色彩让你根本不需要运用想象力,它们就在那里。”高空杂技演员、柔术表演者、小丑与流动的马车生活,成为博特罗画笔下高频率出现的人物。

小镇 家乡麦德林的风土人情

无论是斗牛场上的斗牛士,还是马戏团里的演员,或是铺着鹅卵石的窄街、鳞次栉比的房屋和远处层叠的安第斯山脉,抑或是小巷里妇人牵着孩子悠闲地走过……博特罗在作品中不厌其烦地聚焦着家乡麦德林的风土人情。

“我希望自己的绘画有根脉”

博特罗之子博特罗·塞亚表示,博特罗出生于麦德林,他在那里度过了整个童年和少年,故乡一直是博特罗毕生艺术创作中永恒的灵感源泉。

博特罗认为艺术作品要走向世界,地域特色很重要,“青少年时期看到的一切都深深影响了我。我发现自己无法画出巴黎或者意大利的风景。我不想画。我所创作的一切都是脑海中拉丁美洲的景色。”拉丁美洲,尤其是哥伦比亚文化的灵魂被镌刻在博特罗每一抹娴熟的笔触中。那一切如万花筒般的描绘,佐证着艺术家对创作本土性的理解:“我希望自己的绘画有根脉,因为只有这样,才能赋予创作以意义和真实。”

谈及此次博特罗作品来到大湾区,来到广州,博特罗·塞亚表示,“当我父亲年事渐高的时候,我问他人生的遗憾是什么?他说还没有将作品带到中国。后来,他的作品去了北京、上海和香港,现在来到广州,相信这将是一次奇妙而美好的文化之旅。”