怀集白垩纪哺乳形类足迹。米佳霖摄

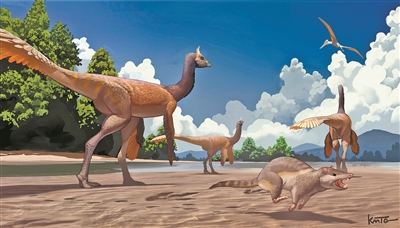

怀集白垩纪恐龙动物群复原图。(受访研究团队供图)

怀集发现足迹点的地方。梁轩睿摄

文/广州日报全媒体记者卜瑜、于敢勇 通讯员蔡嘉毅

在广东省肇庆市怀集县一条不起眼的山路上,时光仿佛凝固在了一块块灰褐色的岩石上。这些古老的石头上,清晰地烙印着亿万年前古生物留下的脚印,无声地诉说着一场发生在恐龙时代的邂逅。近日,中国地质大学(北京)邢立达课题组宣布,其在广东省肇庆市怀集县取得了四足类足迹的重要发现,首次记录了华南白垩纪地层的哺乳形类及恐龙足迹组合。这一成果为研究中国南方古脊椎动物的多样性及古生态环境提供了宝贵资料。

该研究由中国地质大学(北京)的邢立达副教授领衔,韩国光州湖南大学的米佳霖、巴西米纳斯吉拉斯联邦大学以及德国、英国等国学者共同完成。该研究成果于近日发表于国际知名地质学期刊《意大利地质学杂志》。

故事的起点要追溯到2021年那个暑假。一位名叫倪子杰的中学生,怀揣着对古生物的热爱,在怀集偶然发现了一些特殊的印记。这次偶然发现引起了邢立达教授团队的兴趣。经过专业人员的考察和鉴定,确认那是一批食肉恐龙(兽脚类恐龙)的脚印。这些脚印被归类为一种在白垩纪时期中国南方(如四川、安徽等地)较为常见的足迹组合类型。这首次证明,怀集也曾是恐龙漫步的家园。

时间到了2024年春天,一个更令人惊喜的转折出现了。在韩国留学的中国大学生米佳霖根据邢立达团队2021年发表的论文线索,踏上了怀集这片神秘的土地。

米佳霖没有失望。他自小就是个化石迷,随着知识的积累,寻找化石的能力也相当不俗。他在当年发现的足迹点附近,发现了更多新暴露出来的足迹,包括一个哺乳形类足迹和一批兽脚类足迹,以及一些可能的四足动物足迹。

此次米佳霖发现的哺乳形类足迹保存非常精美,该足迹呈横向椭圆形,长度仅2~5厘米,具有四趾,趾短而宽,趾垫圆润,末端钝圆。其形态与巴西的切利足迹(Chelichnopodidae)相似。这是中国南方首次发现哺乳形类足迹。

切利足迹科足迹相当多的成员形成于风成环境,而怀集的足迹则形成于湖泊或河流沉积物中,这一差异表明,哺乳形类动物具有更广泛的生态适应性。

该区域的兽脚类恐龙足迹为三趾型,具有明显的爪痕,长度为9.5厘米,接近一部智能手机的长度。根据形态特征,该足迹被暂时归类为跷脚龙足迹形态型。

此外,米佳霖还发现了两枚较大的脚印,长度足有45厘米,差不多有人类的小臂那么长。关键线索在于这些巨大的脚印显示出清晰的四肢行走模式痕迹。科学家观察到,留下这些巨大脚印的动物,行走路线明显不同于两条腿走路的恐龙(如食肉兽脚类)留下的近乎直线的行迹。这种差异让科学家推测,留下这类巨大四足足迹的主人,很可能是体型较大的植食性恐龙——蜥脚类恐龙。

此次发现是华南白垩纪哺乳形类足迹的首次记录,丰富了华南地区白垩纪古脊椎动物的多样性。它为研究中国南方白垩纪时期的古脊椎动物多样性提供了极其宝贵的直接证据,证明在那个遥远时代,不仅有恐龙在华南大地上行走奔跑,更有细小的、类似哺乳动物的生命活跃其中。

对这些足迹埋藏环境的分析,为人们描绘了一幅生动的白垩纪古生态画卷:那是一片湿润、可能草木丰沛、食物丰富的区域,吸引着大型的植食恐龙(蜥脚类)、大小不等的食肉恐龙以及早期的哺乳形类动物在此出没。